Antes de convertirse en la voz definitiva de Michoacán, Federico Villa era solo un joven de Zamora con un sueño desbordado.

Desde niño mostró una relación casi instintiva con la música.

Cantaba antes de entender el mundo y convertía cada silencio en una melodía.

Su familia lo recordaba como ese muchacho que parecía haber nacido con una canción en la garganta.

Pero el talento, en un país saturado de soñadores, no garantizaba un futuro.

La primera gran oportunidad llegó gracias a un concurso en una estación de radio local.

Federico se presentó con lo único que tenía: su voz.

Ganó.

Ese triunfo encendió una mecha que ya no se apagaría.

Pronto comenzó a abrirse paso en la música regional mexicana y, con una determinación poco común, decidió no limitarse.

La actuación también lo llamaba.

En 1976 debutó en cine con La hija de Nadie, demostrando que su presencia iba más allá del micrófono.

Su carrera discográfica tomó forma bajo el sello RCA Victor Records con el sencillo Puñales de fuego, pero el destino ya le tenía reservada una canción que cambiaría todo.

Caminos de Michoacán no solo lo consagró: lo transformó en símbolo.

Aquella interpretación convirtió una canción en un himno.

Para los michoacanos, no era solo música, era identidad.

La voz de Federico Villa le dio alma a una letra escrita por Bulmaro Bermúdez, una confesión de amor y desgarro nacida de un viaje real por pueblos y carreteras del estado.

Cada verso era un lugar, cada nombre una herida abierta.

Y Federico supo cantarla como nadie más.

El éxito no se limitó a la música.

A lo largo de su vida participó en cerca de 45 películas, compartiendo escena con gigantes como Juan Gabriel, Joan Sebastian, Julio Alemán, María Sorté, Norma Lazareno y la inolvidable India María.

Fue un rostro habitual del cine mexicano de acción y drama rural, siempre interpretando personajes cercanos al pueblo, hombres duros por fuera y rotos por dentro.

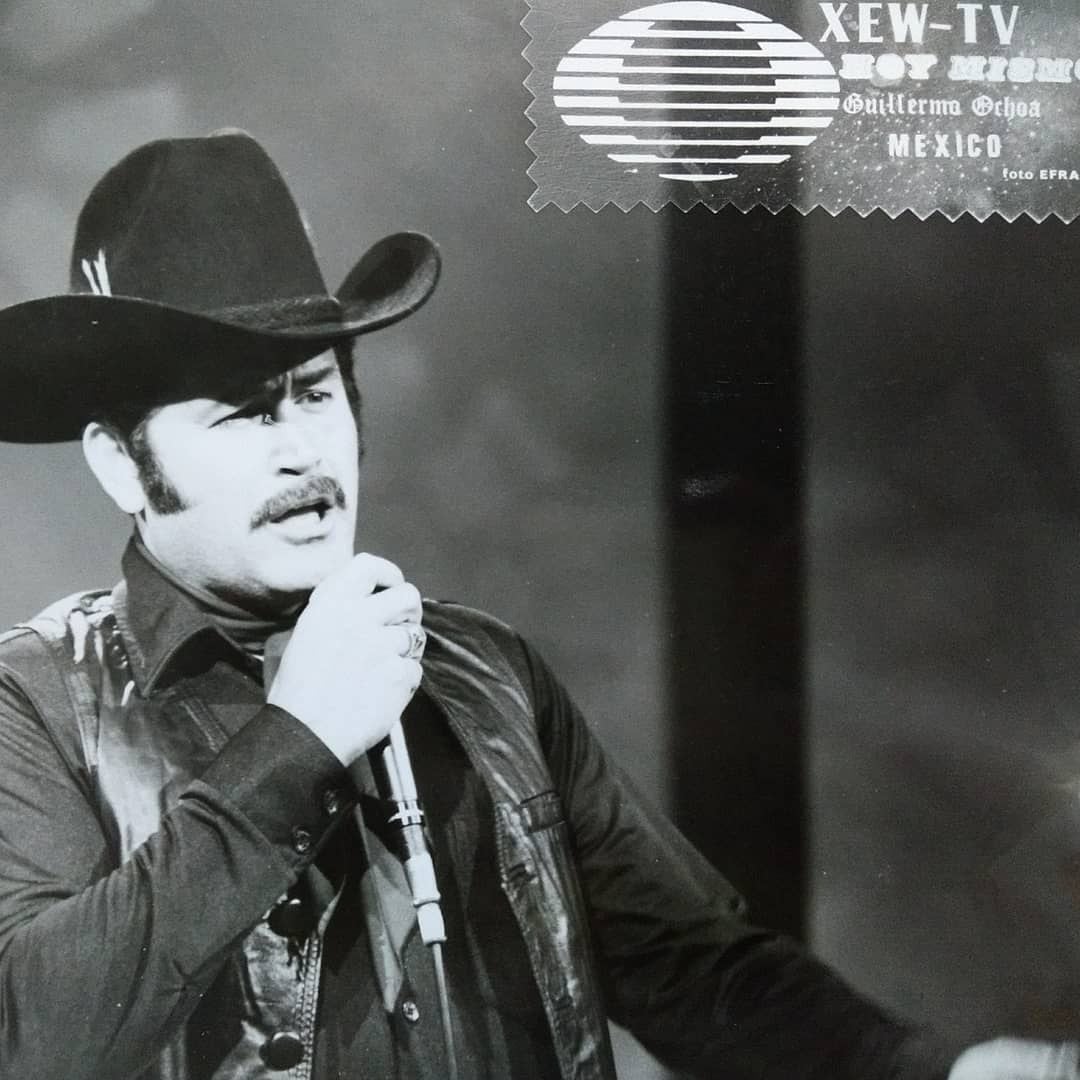

La televisión también lo abrazó.

Sus apariciones en programas icónicos como Siempre en Domingo y los shows de Paco Stanley lo consolidaron como una de las voces más reconocibles de la música ranchera.

Su estilo era inconfundible: voz profunda, interpretación directa, sin artificios.

Cantaba lo que la gente sentía.

Sin embargo, mientras su figura crecía, su vida personal se llenaba de sombras.

Federico rara vez hablaba de sus dolores en público, hasta que en una entrevista profundamente emotiva decidió abrir su corazón.

Allí confesó la tragedia que lo marcó para siempre: el asesinato de su hijo, Alejandro Villa Jr.

La noticia lo quebró.

Su hijo fue asesinado brutalmente en Guadalajara, víctima de un ataque despiadado.

Federico relató entre lágrimas cómo la violencia le arrebató lo más sagrado.

Un corrido escrito en honor a su hijo se convirtió en un lamento que él mismo cantaba en sus presentaciones, aunque cada palabra le desgarrara el alma.

Era un padre cantando su propio duelo frente al público.

Aun así, Federico siguió adelante.

Trabajó mientras pudo, cantó mientras tuvo voz y agradeció siempre al público que jamás lo abandonó.

En sus últimas entrevistas se describía con humor triste, hablando del paso del tiempo, de su cuerpo cansado y de una juventud vivida con intensidad.

Admitía haber sido impulsivo, apasionado y profundamente enamorado de la vida.

Cuando llegó la pandemia y los escenarios se apagaron, su mundo volvió a quedar en silencio.

Recurrió a las redes sociales para mantenerse cerca de sus seguidores, compartiendo mensajes llenos de gratitud.

Nunca renegó de sus orígenes.

Seguía considerándose un hombre de rancho, alguien que alimentaba a sus animales cuando regresaba de gira, alguien que nunca olvidó de dónde venía.

El 13 de julio de 2022, la noticia sacudió al país.

Federico Villa había muerto a los 84 años tras complicaciones médicas.

Al amanecer del día siguiente, México entero despertó con la certeza de que una voz irrepetible se había apagado.

Los homenajes no tardaron.

Artistas, políticos y, sobre todo, el pueblo, recordaron al hombre que puso la piel chinita con una sola canción.

Federico Villa pasó su vida cantando los caminos de Michoacán.

Al final, recorrió el suyo propio entre gloria y tragedia, dejando una huella imborrable.

Su voz ya no suena en vivo, pero sigue resonando en cada carretera, en cada migrante, en cada corazón que alguna vez cantó su himno con los ojos cerrados.