En 1888, Whitechapel era el rostro más crudo del Londres victoriano.

Un laberinto de callejones estrechos, viviendas hacinadas y pobreza extrema.

La miseria convivía con el abandono institucional, creando un entorno donde la violencia podía florecer sin ser contenida.

En ese escenario, mujeres vulnerables caminaban solas por la noche, intercambiando su seguridad por unas pocas monedas.

Fue allí donde comenzó el horror.

El primer cuerpo apareció a finales de agosto.

Mary Ann Nichols fue hallada brutalmente mutilada en una calle oscura.

Apenas una semana después, Annie Chapman fue asesinada con una violencia aún más meticulosa.

Los cortes precisos y la extracción de órganos insinuaban algo inquietante: el asesino no solo mataba, sabía exactamente lo que hacía.

Whitechapel entró en pánico.

El terror alcanzó su punto máximo con el llamado Double Event.

En una sola noche, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas a pocos minutos de distancia.

La brutalidad aumentaba, al igual que la audacia del criminal.

Finalmente, Mary Jane Kelly fue asesinada en el interior de su habitación.

Allí, lejos de testigos, el asesino desató una violencia sin precedentes.

Su cuerpo quedó irreconocible.

Estas cinco mujeres se convirtieron en las víctimas canónicas de Jack el Destripador.

Compartían algo más que su trágico destino: pobreza, marginación y una invisibilidad social que permitió que su asesino operara durante meses sin ser atrapado.

La policía victoriana, limitada por la falta de ciencia forense y por un sistema fragmentado, nunca logró identificarlo.

Durante décadas, los sospechosos se acumularon.

Médicos, aristócratas, artistas, inmigrantes.

Cada teoría parecía plausible y ninguna concluyente.

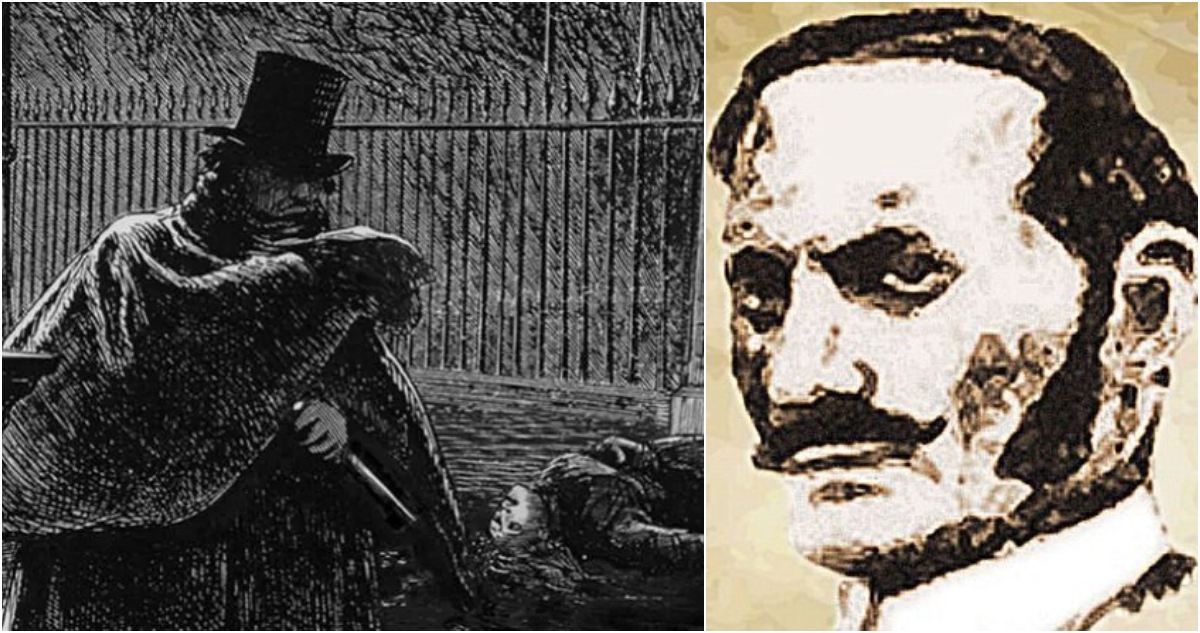

Jack el Destripador se convirtió en una figura casi sobrenatural, un fantasma que burló a la justicia y desapareció sin dejar rastro.

Hasta que la ciencia regresó al pasado.

En el siglo XXI, un artefacto olvidado volvió a cobrar protagonismo: un chal que supuestamente pertenecía a Catherine Eddowes y que habría sido encontrado cerca de su cuerpo la noche de su asesinato.

Durante años, el objeto pasó de mano en mano sin mayor atención.

Sin embargo, en 2007, el historiador Russell Edwards decidió examinarlo con una idea clara: aplicar ADN moderno a un crimen del siglo XIX.

El chal contenía manchas visibles.

Sangre.

Y algo más.

Con ayuda de un biólogo molecular, se utilizó análisis de ADN mitocondrial, una técnica especialmente útil para muestras antiguas.

Este tipo de ADN se hereda por vía materna y puede rastrearse generaciones después.

Los resultados fueron perturbadores.

Uno de los perfiles genéticos coincidía con descendientes vivos de Catherine Eddowes, confirmando que el chal había estado en contacto directo con la víctima.

El segundo perfil abrió una puerta que había permanecido cerrada durante más de un siglo: coincidía con la línea materna de Aaron Kosminski.

Kosminski era un inmigrante judío polaco que vivía en Whitechapel en 1888.

Trabajaba como barbero, una profesión que implicaba conocimiento anatómico.

Los registros históricos indican que sufría esquizofrenia, mostraba tendencias paranoicas y tenía comportamientos violentos.

En 1891 fue internado en un manicomio.

Los asesinatos cesaron poco después.

En su época, ya era sospechoso.

Altos funcionarios policiales lo mencionaron en memorandos internos, aunque nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo formalmente.

La tecnología simplemente no existía.

Hasta ahora.

La coincidencia genética no prueba de manera absoluta que Kosminski fuera Jack el Destripador, pero establece una conexión directa entre él y la escena del crimen.

Para muchos investigadores, la combinación de evidencia histórica, perfil psicológico, ubicación geográfica y ADN crea el caso más sólido jamás presentado.

La revelación, sin embargo, no estuvo exenta de controversia.

Críticos cuestionaron la procedencia del chal, la posibilidad de contaminación y las limitaciones del ADN mitocondrial.

El debate científico sigue abierto.

Pero algo es innegable: por primera vez, Jack el Destripador dejó de ser solo una leyenda.

Ahora tiene un rostro.

Un nombre.

Una historia humana marcada por enfermedad mental, pobreza y marginación.

La identificación de Aaron Kosminski no cierra el caso de forma definitiva, pero lo transforma por completo.

El monstruo que aterrorizó Londres ya no es una sombra abstracta.

Es un hombre real, producto de su tiempo y de una ciudad que falló en proteger a los más vulnerables.

Después de 137 años, la sangre habló.

Y el misterio más oscuro de la historia ya no es tan silencioso como antes.