En 1968, cuando el cine ranchero mexicano atravesaba su etapa más frágil y trataba desesperadamente de mantener su brillo en medio de presupuestos reducidos, cambios generacionales y una audiencia que comenzaba a cansarse del mismo estilo narrativo, Ismael Rodríguez seguía siendo una figura de enorme autoridad.

El afamado director, responsable de clásicos y colaborador de grandes ídolos de la Época de Oro, conservaba una reputación incuestionable: era disciplinado, rígido y absolutamente intolerante a cualquier conducta que considerara inapropiada dentro de un set.

Su palabra era ley, y sus decisiones, inapelables.

Consciente de que el género ranchero se debilitaba, Rodríguez decidió emprender un nuevo proyecto que prometía ser un éxito seguro.

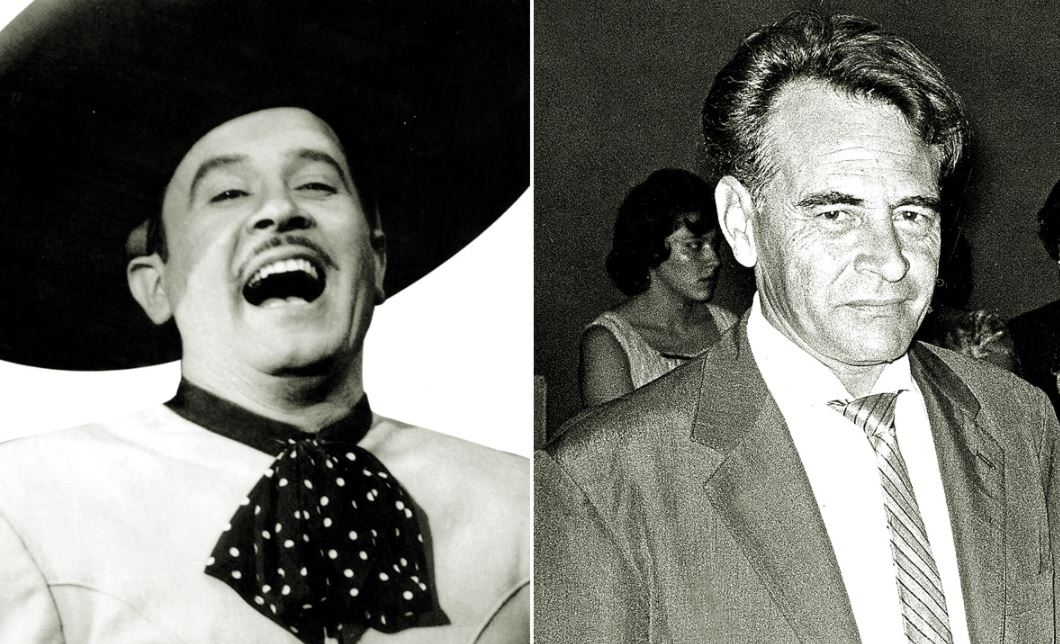

Para ello convocó a dos figuras muy distintas: el actor y cantante Demetrio González, conocido por su porte serio y su estilo musical elegante, y el comediante Joaquín García “Borolas”, uno de los humoristas más populares del momento.

Aunque parecían mundos distintos, la visión del director era clara: la mezcla de drama, música y comedia podría revitalizar el género y atraer a un público más amplio.

La filmación inició sin mayores contratiempos.

El set, montado en una hacienda semiderruida, era un escenario ideal para recrear el ambiente rural típico del cine ranchero.

Había música, caballos, polvo, extras, vestuarios impecables y un equipo técnico preparado para trabajar bajo presión.

Rodríguez se mantenía atento a cada detalle, fiel a su estilo exigente y perfeccionista.

Todo parecía marchar en perfecta normalidad.

Sin embargo, un día cualquiera, durante un receso para comer, ocurrió el incidente que terminaría convirtiéndose en uno de los rumores más polémicos de la historia del cine mexicano.

Mientras todo el equipo se dirigía al área destinada para las comidas, Rodríguez se retiró brevemente a su camioneta para revisar pendientes, pero al poco tiempo recordó que había dejado en el set su libreta personal de notas de rodaje, un objeto que nunca descuidaba.

Molesto consigo mismo, decidió regresar de inmediato.

Ese regreso inesperado cambió para siempre la historia del proyecto.

Al entrar al escenario principal sin anunciarse, Rodríguez quedó paralizado ante la escena que presenció.

Entre decorados rancheros y equipo técnico aún encendido, se encontraban Demetrio González y Joaquín García Borolas involucrados en un encuentro íntimo que el director jamás habría tolerado dentro de un set de grabación.

La escena lo golpeó como una bofetada: era algo que desafiaba su autoridad, su moral personal y su concepción estricta del profesionalismo.

A pesar del impacto, Rodríguez no gritó, no hizo escándalo inmediato, ni buscó testigos.

Se limitó a retirarse con el rostro desencajado y el pensamiento nublado por la furia.

Creía firmemente en la disciplina y en el respeto al espacio de trabajo, pero además venía de una formación profundamente conservadora, en la que aquel tipo de relación resultaba inconcebible.

A cada paso, su enojo crecía de manera incontrolable.

Cuando llegó al área de comida, los presentes notaron su expresión endurecida.

Algo grave había ocurrido.

Y, fiel a su carácter implacable, tomó una decisión radical.

Al terminar el receso reunió al equipo y anunció sin rodeos que la película quedaba cancelada.

No ofreció explicaciones.

Tampoco permitió protestas.

El proyecto simplemente murió en ese instante, dejando al elenco, técnicos y productores completamente desconcertados, pero incapaces de contradecirlo.

Horas más tarde, Rodríguez presentó una demanda económica contra Demetrio González por incumplimiento profesional y daños al proyecto.

La reclamación fue tan elevada que dejó claro que había ocurrido algo de enorme gravedad.

Sin embargo, el director evitó especificar detalles en documentos formales.

No quería que el episodio trascendiera públicamente, no por proteger a los actores, sino por evitar que su propio nombre se viera salpicado por un escándalo que él consideraba vergonzoso.

Demetrio, acorralado, guardó silencio absoluto.

Sabía que cualquier declaración pública podía equivaler a un suicidio profesional.

Su imagen de galán serio y cantante respetado podía derrumbarse con solo un rumor.

Borolas, por su parte, también temía por su reputación: su carrera estaba basada en una imagen familiar, ingenua, casi infantil.

Un escándalo así podía destruirlo por completo.

Rodríguez, dominado por una mezcla de moral conservadora y orgullo herido, juró que nunca toleraría algo así en sus producciones.

Reforzó su control sobre sus futuros proyectos, limitó los recesos, prohibió quedarse solo en los sets y reforzó una vigilancia estricta durante los rodajes.

A partir de ese día, su manera de dirigir cambió para siempre.

Nunca volvió a confiar plenamente en sus repartos y mantuvo siempre un ojo vigilante sobre cada movimiento dentro del set.

La película cancelada se convirtió en un fantasma dentro de la industria.

Ningún documento oficial volvió a mencionarla.

Los rollos filmados fueron archivados sin etiqueta.

Nadie volvió a hablar del tema públicamente, pero en los pasillos de los estudios, entre productores y técnicos, el rumor corrió como pólvora.

Con el tiempo, se transformó en uno de los secretos más delicados y comentados, aunque siempre en voz baja, siempre sin nombres explícitos.

El impacto emocional en los actores fue profundo.

Demetrio continuó trabajando, pero cargó siempre con la incertidumbre de que el secreto saliera a la luz.

Borolas, aunque protegido por su popularidad, también vivió con un temor constante, consciente de que el medio artístico es terreno fértil para la especulación y el chisme.

Mientras tanto, Ismael Rodríguez siguió siendo una figura poderosa, pero más endurecida, más desconfiada y con una herida moral que nunca terminó de cerrar.

Para él, 1968 representó un antes y un después: una experiencia amarga que lo llevó a extremar su control y a reducir al mínimo cualquier margen de improvisación o libertad en sus sets.

A pesar de que el escándalo jamás llegó oficialmente a la prensa, quedó grabado como una leyenda dentro de la industria.

Un recordatorio de cómo un instante privado, descubierto por la persona equivocada, puede provocar el colapso de un proyecto entero, fracturar carreras y sepultar inversiones millonarias.

Y, sobre todo, un ejemplo silencioso de los rigores, prejuicios y tabúes que dominaron el cine mexicano durante décadas.

El episodio sigue siendo, hasta hoy, uno de los rumores más guardados —y comentados en secreto— del cine ranchero.

Una historia que nunca llegó a la pantalla, pero que marcó profundamente a todos sus protagonistas.