Imagina despertar en un mundo donde la gravedad ya no dicta las reglas.

Flotas suavemente en una cama antigravedad, mientras ciudades de acero y cristal se elevan entre las nubes y vehículos aéreos se mueven con precisión perfecta.

No hay caos, no hay ruido innecesario.

Todo parece diseñado con una armonía inquietante.

Este no es un sueño futurista, es la imagen mental de una civilización que ha superado sus límites biológicos, energéticos y tecnológicos.

Una civilización que ya no lucha por sobrevivir, sino que ha aprendido a controlar su entorno hasta el nivel más fundamental: la energía de las estrellas.

Aquí es donde entra la escala de Kardashev, una idea propuesta por el astrofísico Nikolái Kardashev para clasificar civilizaciones según la cantidad de energía que pueden controlar.

La humanidad apenas roza el tipo 0, incapaz incluso de aprovechar toda la energía de su propio planeta.

Una civilización tipo I dominaría la energía total de su mundo.

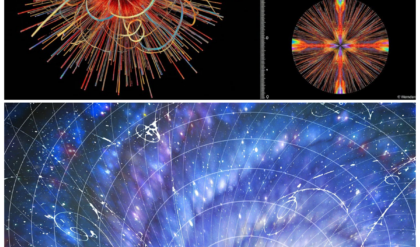

Una tipo II iría más allá, capturando el poder completo de su estrella mediante estructuras colosales como las hipotéticas esferas de Dyson.

Y una tipo III… una tipo III controlaría la energía de galaxias enteras.

Este concepto, que alguna vez sonó exagerado, comenzó a inquietar a los científicos cuando ciertas estrellas empezaron a comportarse de forma extraña.

La más famosa es la estrella KIC 8462852, conocida como la Estrella de Tabby.

Su brillo se atenúa hasta un 20% de manera irregular, algo que no encaja con ningún modelo estelar conocido.

Se propusieron explicaciones naturales: enjambres de cometas, polvo interestelar, fallos instrumentales.

Pero ninguna logró explicar completamente el fenómeno.

Durante un breve y tenso periodo, incluso se consideró una posibilidad inquietante: megaestructuras artificiales construidas por una civilización extremadamente avanzada.

Aunque esa hipótesis no fue confirmada, el daño ya estaba hecho.

La pregunta quedó flotando en el aire: si una civilización alcanzara el nivel tecnológico suficiente, ¿cómo distinguiríamos su obra de un fenómeno natural? Tal vez ya estamos viendo señales, pero carecemos del lenguaje conceptual para reconocerlas.

La inquietud no se limita al espacio profundo.

En la Tierra, estructuras antiguas continúan desafiando nuestra comprensión histórica.

Las pirámides de Guiza, alineadas con una precisión casi perfecta a los puntos cardinales, construidas con bloques de toneladas que encajan con exactitud milimétrica.

Las líneas de Nazca, visibles solo desde el cielo, trazadas en una época donde, según la historia oficial, no existía la tecnología necesaria para planificarlas desde el aire.

Ciudades sumergidas, megalitos imposibles, conocimientos astronómicos avanzados en culturas que supuestamente no los necesitaban.

La explicación convencional atribuye estos logros al ingenio humano antiguo.

Y aunque esa explicación es válida, deja un poso de incomodidad.

¿Y si algunas de estas culturas heredaron fragmentos de un conocimiento mucho más antiguo? ¿Y si no fueron civilizaciones “primitivas”, sino supervivientes de un colapso previo?

Aquí surge una idea perturbadora: las civilizaciones avanzadas no desaparecen necesariamente sin dejar rastro, pero sus huellas se vuelven incomprensibles para quienes vienen después.

Si una sociedad alcanza un nivel tecnológico extremo y luego colapsa —por agotamiento de recursos, desequilibrio climático o errores internos— lo que queda no es un manual de instrucciones, sino ruinas que parecen imposibles.

Algunos científicos y filósofos van aún más lejos.

Plantean que una civilización verdaderamente avanzada podría trascender la materia misma.

Inteligencias artificiales postbiológicas, capaces de abandonar cuerpos físicos y habitar estructuras computacionales, dimensiones artificiales o incluso universos simulados.

En ese escenario, la energía estelar no sería el objetivo final, sino solo un peldaño hacia algo más profundo: el control de la realidad.

Teóricos como Steven Dick han sugerido que el destino de las civilizaciones tecnológicas podría no ser la expansión física por la galaxia, sino la migración hacia realidades creadas, universos de bolsillo o simulaciones perfectas.

Desde fuera, estas civilizaciones parecerían haber desaparecido.

No emitirían señales de radio, no construirían imperios visibles.

Simplemente… se habrían ido hacia adentro.

Esto reconfigura por completo la paradoja de Fermi.

Tal vez no estamos solos ni somos ignorados.

Tal vez las civilizaciones más avanzadas ya no juegan en el mismo tablero que nosotros.

Mientras buscamos señales primitivas, ellas podrían estar operando en niveles que no podemos detectar ni imaginar.

La posibilidad más inquietante es esta: una civilización lo suficientemente avanzada no solo podría crear estrellas artificiales, sino también universos enteros.

Si eso es posible, entonces surge una pregunta que incomoda incluso a los científicos más racionales: ¿y si nuestro propio universo es el producto de una inteligencia anterior?

No se trata de afirmar que vivimos en una simulación, sino de reconocer algo más perturbador aún: que el progreso tecnológico extremo podría llevar inevitablemente a la creación de nuevas realidades.

En ese contexto, la línea entre creador y creación se vuelve difusa.

Frente a esta idea, la humanidad parece una especie adolescente jugando con herramientas que apenas comprende.

Nuestros avances energéticos ya están poniendo en riesgo el equilibrio del planeta.

Nuestra tecnología avanza más rápido que nuestra ética.

Y la historia, tanto en la Tierra como quizá en el cosmos, sugiere que este desfase es peligroso.

Las civilizaciones más avanzadas no inquietan a los científicos porque existan.

Los inquietan porque podrían ser un espejo de nuestro futuro.

Un recordatorio silencioso de que alcanzar el dominio absoluto de la energía no garantiza la supervivencia.

Y de que, en el universo, tal vez el mayor peligro no sea la extinción… sino avanzar demasiado sin entender el precio.