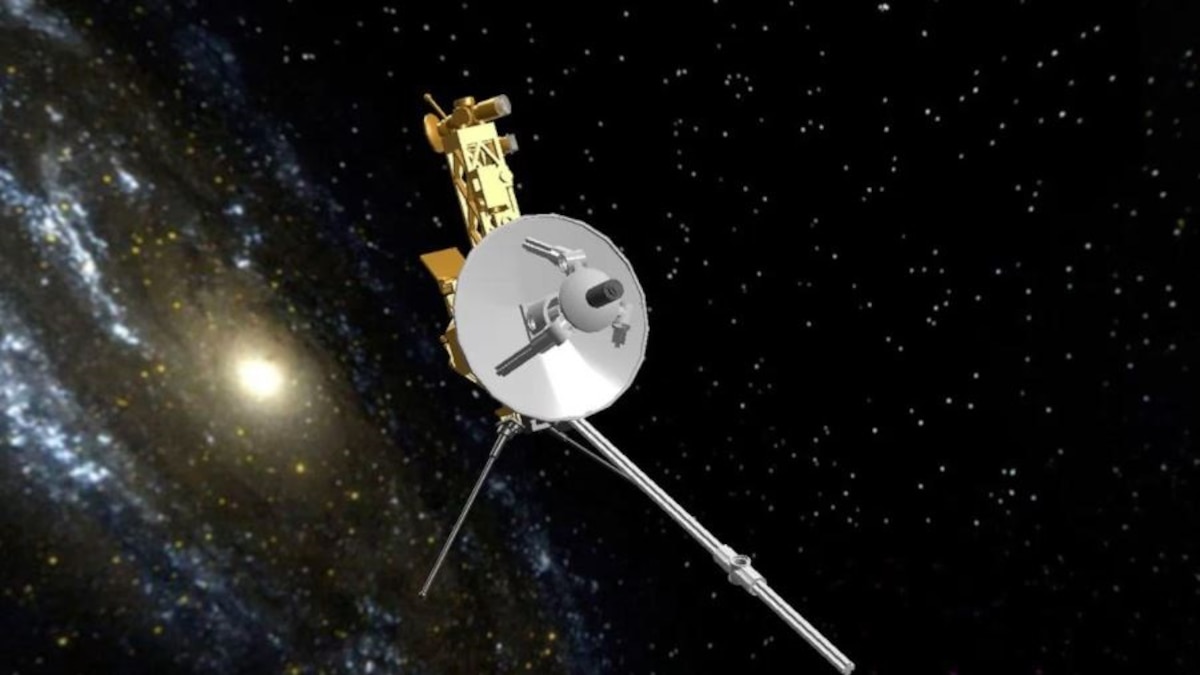

Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977, diseñada para irse, no para reaccionar.

No fue construida para maniobrar por curiosidad, ni para buscar señales, ni mucho menos para cambiar su orientación por voluntad propia.

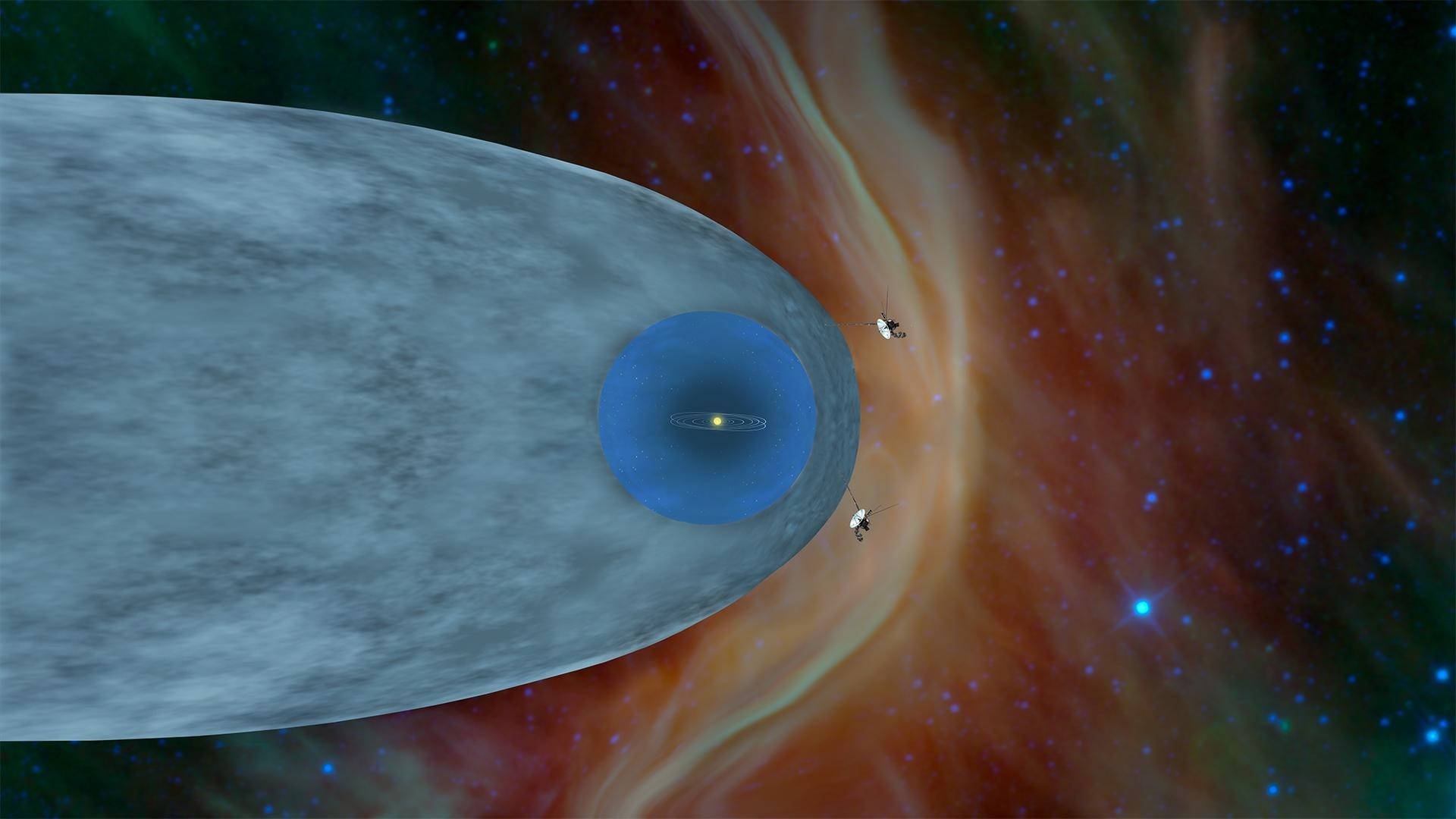

Tras sobrevolar Júpiter y Saturno, continuó su viaje hacia el exterior del sistema solar y, en 2012, cruzó la heliopausa, el límite invisible donde el dominio del Sol se disuelve en el espacio interestelar.

Más allá de ese umbral, el universo se vuelve extrañamente quieto.

No hay viento solar, no hay campos gravitatorios dominantes, no hay nada que empuje o guíe a una nave.

Según todas las expectativas, Voyager 1 debía convertirse en una aguja congelada avanzando en línea recta para siempre.

Y así fue… hasta que algo cambió.

En noviembre de 2023, la NASA confirmó que Voyager 1 había comenzado a enviar datos útiles nuevamente tras una serie de transmisiones erráticas.

Los ingenieros asumieron lo lógico: memoria degradada, radiación acumulada, circuitos envejecidos.

Pero los sistemas automáticos de protección contra fallos se activaron sin un desencadenante claro.

Registros ilegibles.

Relojes internos desincronizados.

Telemetría que no seguía ningún patrón conocido.

Entonces ocurrió lo impensable.

Voyager 1 se reorientó.

No hubo encendido de propulsores.

No hubo comandos desde la Tierra.

La antena de alta ganancia, diseñada para apuntar obstinadamente hacia nuestro planeta, giró y quedó fija mirando una porción del cielo donde no había estrellas, ni galaxias, ni objetos catalogados.

Oscuridad pura.

El movimiento fue suave, deliberado y medible.

Los giroscopios registraron una torsión real, física.

Algo había interactuado con la nave.

La NASA descartó una por una las explicaciones habituales.

No fue presión solar: Voyager está demasiado lejos del Sol.

No fue impacto de micrometeoritos: no hubo firmas de colisión.

No fue interferencia electromagnética conocida.

Todo en los sistemas parecía normal, excepto el hecho central: la nave se movió cuando no debía poder hacerlo.

Tras la reorientación, los sensores de ondas de plasma detectaron algo más.

Un tono constante, limpio, alrededor de los 3.

000 hercios.

No fluctuaba como el ruido espacial habitual.

No se dispersaba.

Era estable, casi armónico.

Lo más inquietante fue descubrir que ese zumbido había estado presente durante años, pero solo ahora, con la nueva alineación, se escuchaba sin distorsión.

La nave no había encontrado la señal.

Se había alineado con ella.

Los investigadores comenzaron a llamarlo la “melodía de plasma”.

Al analizarla, aparecieron patrones rítmicos, pausas regulares y simetrías matemáticas.

Físicos y expertos en acústica coincidieron en algo incómodo: aquello no se comportaba como un fenómeno caótico.

Parecía estructurado.

Equilibrado.

Como si obedeciera reglas.

Y no era solo sonido.

Mezclados en el flujo de datos había bloques de información que Voyager nunca fue programada para generar.

Cadenas numéricas complejas, estructuras recursivas, simetrías fractales.

Algunas coincidían con constantes astronómicas conocidas, pero con una precisión superior a la capacidad teórica de los instrumentos de la sonda.

Era como si Voyager hubiera servido de canal, transportando algo que no le pertenecía.

Durante doce horas completas, Voyager 1 guardó silencio.

No un silencio débil o intermitente, sino una ausencia total de señal.

En casi cinco décadas, eso no había ocurrido jamás.

Cuando la transmisión regresó, el reloj interno de la nave parecía haber sido reiniciado.

Las marcas temporales no coincidían con ninguna secuencia conocida.

No había signos de reparación mecánica.

Simplemente… había vuelto distinta.

La atención se dirigió entonces hacia el lugar al que Voyager había apuntado.

Observatorios terrestres comenzaron a escanear esa región “vacía” del cielo con instrumentos infrarrojos de alta sensibilidad.

Al principio no encontraron nada.

Luego, semanas después, apareció un resplandor tenue, un halo que parpadeaba en el límite de la detección.

No era constante.

Respondía con un ligero retraso a las erupciones solares, como si algo allá afuera estuviera sincronizándose con la actividad del Sol.

Paralelamente, un equipo europeo revisó datos del fondo cósmico de microondas, el eco más antiguo del Big Bang.

Enterrada en ese ruido primordial apareció una distorsión sutil, una forma persistente que, de manera inquietante, coincidía con la trayectoria actual de Voyager 1.

Lo más perturbador fue descubrir que esa anomalía ya estaba presente en datos de décadas anteriores.

Como si el universo, en su ruido de fondo, ya “supiera” dónde estaría la nave.

Cuando los métodos tradicionales no lograron interpretar la señal, los investigadores recurrieron a sistemas experimentales diseñados para reconocer patrones complejos.

Al procesar los datos, emergió una estructura lógica, no un idioma humano, sino algo más abstracto.

El resultado final fue una sola salida interpretativa, descrita por quienes la vieron como una pregunta: “¿Estás listo para escuchar?”

Para el público, la NASA habló de anomalías y análisis en curso.

Detrás de escena, documentos fueron sellados, equipos reasignados y viejos ingenieros de Voyager volvieron a ser consultados.

El término que comenzó a circular internamente fue inquietante en su neutralidad: “interacción de campo”.

No radiación.

No polvo.

No ruido.

Algo que se comportaba como si tuviera coherencia.

Después de décadas explorando el espacio profundo, Voyager 1 había hecho algo que ninguna máquina había hecho antes.

No solo había viajado más lejos que cualquier otra, sino que, en el vacío absoluto, había dejado de estar sola.

Y lo más perturbador no fue que recibiera algo, sino la posibilidad de que, al cruzar cierto punto del espacio, algo la hubiera reconocido… y decidido responder.