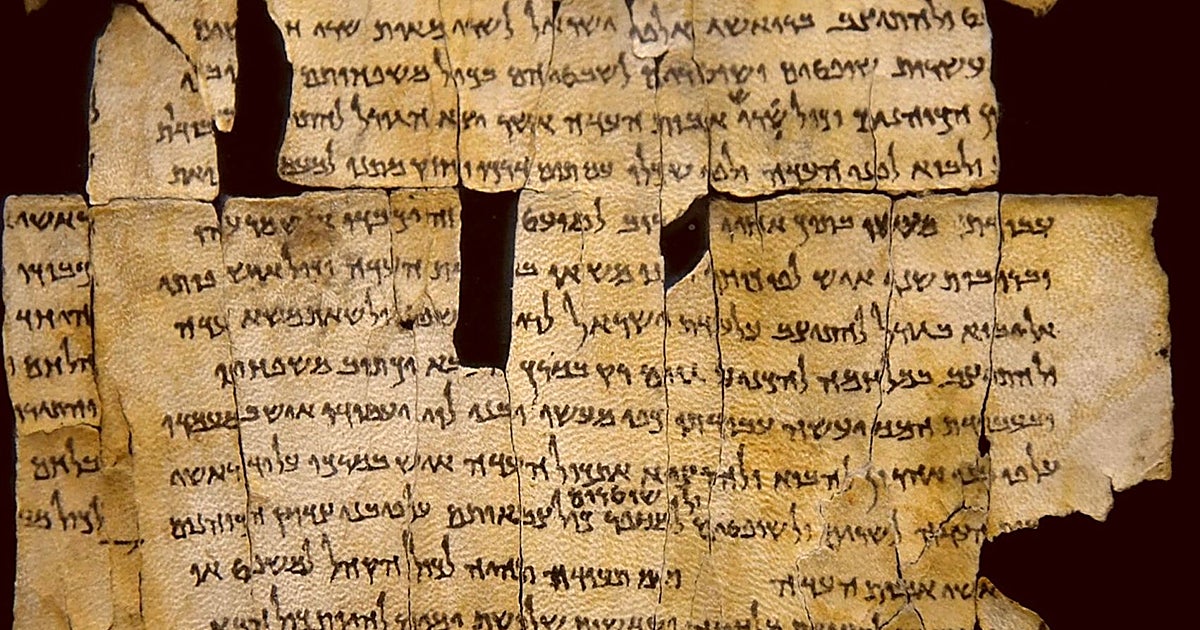

El hallazgo original de los Manuscritos del Mar Muerto fue casi accidental.

Un joven pastor beduino lanzó una piedra a una cueva cerca de Qumrán y escuchó el sonido de cerámica rompiéndose.

Ese gesto simple abrió la puerta a la mayor colección de manuscritos antiguos jamás descubierta en hebreo y arameo.

Copias tempranas de textos bíblicos, reglas comunitarias, himnos, escritos apocalípticos y documentos que revelaban un judaísmo mucho más diverso de lo que se había imaginado.

Durante décadas, los expertos intentaron ordenar ese rompecabezas.

Datarlos era una pesadilla.

El carbono 14 ofrecía rangos amplios y requería destruir parte del material.

La paleografía, basada en el estilo de la escritura, dependía en gran medida del juicio humano.

Los márgenes de error eran enormes.

Un mismo fragmento podía situarse con facilidad en un periodo de dos o tres siglos.

Todo cambió cuando, a partir de 2020, un equipo de investigadores europeos comenzó a entrenar sistemas de inteligencia artificial con manuscritos cuya fecha ya había sido confirmada científicamente.

El proyecto recibió un nombre cargado de simbolismo: Enoc, el personaje bíblico asociado al conocimiento oculto.

El objetivo parecía modesto: reducir los márgenes de error.

El resultado fue explosivo.

La IA no solo analizó la forma general de las letras, sino microdetalles invisibles para el ojo humano: ángulos de trazo, presión del cálamo, espaciamientos irregulares, ritmos de escritura.

Con esos datos, comenzó a fechar manuscritos con una precisión de apenas unas décadas.

Y ahí surgió el primer golpe.

Textos que durante generaciones se habían considerado copias tardías resultaron ser sorprendentemente antiguos.

Algunos fragmentos parecían estar mucho más cerca del momento original de composición de lo que se había creído.

No eran ecos lejanos de una tradición, sino testigos casi directos.

Uno de los casos más impactantes fue el Gran Rollo de Isaías.

Durante años se asumió que había sido copiado por una sola mano.

La IA detectó algo distinto: dos escribas diferentes, con estilos casi idénticos, trabajando en el mismo manuscrito.

La transición era tan sutil que había pasado desapercibida para todos los expertos humanos.

La confirmación posterior dejó a la comunidad académica en silencio.

Luego vino algo aún más inquietante.

El sistema descubrió que dos estilos de escritura que se creían consecutivos —el asmoneo y el herodiano— en realidad coexistieron durante el mismo periodo.

Eso significaba que décadas de dataciones basadas únicamente en estilo gráfico podían estar equivocadas.

La escritura ya no era un reloj fiable.

Pero el verdadero temblor llegó cuando la IA empezó a detectar patrones que no tenían que ver con letras, sino con estructuras internas del texto.

Repeticiones precisas, secuencias simétricas, distribuciones matemáticas que aparecían una y otra vez en manuscritos distintos.

No eran frases ocultas ni códigos evidentes, sino arquitecturas internas, comparables a sistemas de organización compleja.

Al principio, los investigadores pensaron en un error estadístico.

Pero los patrones se repetían con una consistencia inquietante.

Algunos parecían corresponder a ciclos astronómicos conocidos.

Al cruzarlos con datos antiguos del cielo, surgieron coincidencias difíciles de ignorar.

La comunidad de Qumrán utilizaba un calendario solar distinto al oficial del judaísmo de la época y observaba el cosmos como reflejo del orden divino.

Un fragmento en particular describía un fenómeno solar con detalles que recordaban a una eyección masiva de plasma, un evento extremo similar al registrado en 1859 durante el famoso evento Carrington.

Para muchos astrónomos, aquello debía ser simbólico.

Para otros, la precisión era incómoda.

Mientras el debate crecía, la IA también arrojaba luz sobre textos bíblicos clave.

El libro de Daniel, por ejemplo, fue fechado con una precisión que confirmaba su redacción en pleno contexto de la revuelta macabea.

Eso reforzaba la idea de que sus “profecías” describían hechos contemporáneos a su autor, no eventos lejanos anticipados siglos antes.

El caso de Eclesiastés fue aún más delicado.

Tradicionalmente atribuido al rey Salomón, la IA lo situó firmemente en el siglo III antes de nuestra era.

El texto no mostraba señales de ser copia de una obra mucho más antigua.

La atribución a Salomón debía entenderse como un recurso literario, no histórico.

Las reacciones fueron explosivas.

Paleógrafos veteranos acusaron a los investigadores de reducir siglos de conocimiento humano a algoritmos fríos.

Otros celebraron la llegada de una herramienta capaz de romper inercias académicas y detectar falsificaciones con precisión quirúrgica.

No era una discusión técnica, era una batalla por la autoridad del conocimiento.

El conflicto se agravó cuando se recordó un escándalo reciente: decenas de fragmentos atribuidos a los Manuscritos del Mar Muerto, adquiridos por museos y coleccionistas privados, resultaron ser falsificaciones modernas.

La IA había detectado anomalías que los expertos humanos no vieron durante años.

La pregunta se volvió inevitable: si las máquinas ven más, ¿quién decide qué es verdadero?

Hoy, los Manuscritos del Mar Muerto ya no son solo textos antiguos.

Son el campo de batalla donde se enfrentan tradición y tecnología, fe y datos, intuición humana y análisis algorítmico.

Lo que estuvo enterrado durante dos milenios vuelve a hablar, y lo hace con una voz que no todos están preparados para escuchar.

Tal vez el mayor descubrimiento no esté en una fecha exacta o en un patrón oculto, sino en la lección final: la historia nunca está cerrada.

Solo espera nuevas formas de ser leída.