Cleopatra VII, la última gobernante con poder real del Egipto ptolemaico, murió en el año 30 antes de nuestra era.

Con ella terminó una tradición faraónica de casi tres milenios y comenzó la dominación romana.

Desde entonces, su figura quedó atrapada entre el mito, la propaganda y la fantasía.

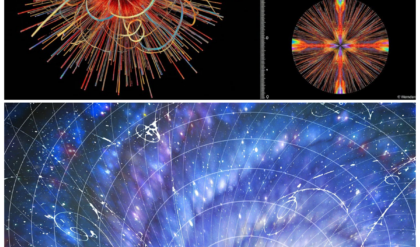

Sabemos que fue una mujer extraordinariamente culta, políglota, formada en matemáticas, astronomía y filosofía.

Sabemos que supo jugar una partida política letal junto a Julio César y Marco Antonio.

Pero sobre su origen biológico real, su aspecto físico concreto y la composición exacta de su linaje, solo quedaron conjeturas.

La dinastía ptolemaica descendía de generales macedonios que se instalaron en Egipto tras la muerte de Alejandro Magno.

Durante generaciones, practicaron matrimonios endogámicos para conservar el poder.

Esa costumbre alimentó la idea de una línea casi “pura”, aislada del entorno egipcio.

Sin embargo, el propio Egipto helenístico desmiente esa simplicidad.

Alejandría era uno de los mayores centros multiculturales del mundo antiguo, un cruce de pueblos, lenguas y rutas comerciales entre África, Asia y Europa.

Aquí entra en escena el elemento que desató la tormenta.

En 1926, arqueólogos descubrieron en Éfeso, actual Turquía, un mausoleo que algunos asociaron con Arsinoe IV, hermana menor de Cleopatra, exiliada y ejecutada durante las luchas dinásticas.

Durante décadas, aquellos restos pasaron casi desapercibidos.

Pero con el avance del análisis de ADN antiguo, surgió una posibilidad inquietante: si esos huesos correspondieran realmente a Arsinoe, podrían ofrecer una ventana genética indirecta hacia Cleopatra.

El relato moderno sostiene que un equipo internacional habría reexaminado esos restos con técnicas avanzadas, trabajando con fragmentos óseos extremadamente degradados en laboratorios de máxima seguridad para evitar contaminación.

El objetivo no sería reconstruir un genoma completo, algo prácticamente imposible, sino identificar marcadores genéticos comparables con poblaciones antiguas del Mediterráneo, del norte de África y del Cercano Oriente.

Según esta narración, los resultados no apuntarían a una herencia exclusivamente griega o macedonia.

Aparecerían señales de una mezcla compleja, con componentes vinculados a poblaciones locales egipcias, al Levante oriental e incluso a regiones más meridionales del valle del Nilo.

Cleopatra, en este marco, dejaría de ser vista como una anomalía helénica gobernando Egipto y pasaría a encarnar un mundo profundamente interconectado.

A partir de ahí, el impacto sería inmediato.

Si esa herencia genética fuera plausible, cambiaría la forma en que imaginamos su aspecto.

No como una reconstrucción exacta, sino como rangos de probabilidad.

El tono de piel no encajaría necesariamente con la imagen pálida y marmórea popularizada por siglos de arte europeo, sino con una gama mediterránea amplia, coherente con la diversidad real de Alejandría.

Sus rasgos reflejarían la mezcla cultural de su entorno, no los cánones estéticos de épocas posteriores.

Este punto es clave.

Durante siglos, la imagen de Cleopatra fue moldeada por miradas externas.

Los romanos la retrataron como amenaza o seductora peligrosa.

El Renacimiento la reinterpretó según ideales europeos.

Hollywood terminó de fijar un arquetipo.

En ese proceso, se proyectaron prejuicios modernos sobre identidad y raza hacia un mundo antiguo que funcionaba con lógicas muy distintas.

Aceptar siquiera la posibilidad de una Cleopatra biológicamente diversa obligaría a replantear no solo su biografía, sino el relato completo del Mediterráneo antiguo.

Las fronteras culturales dejarían de verse como muros y pasarían a entenderse como zonas de contacto constante.

Museos, manuales escolares y exposiciones tendrían que ajustar sus discursos.

No para reemplazar un mito por otro, sino para reconocer la complejidad real del pasado.

La reacción social ante este tipo de historias explica por qué se vuelven virales.

No se discute solo arqueología o genética.

Se discute identidad, representación y poder simbólico.

Para algunos, la idea resulta liberadora.

Para otros, incómoda.

Y ahí reside su fuerza.

Cleopatra sigue funcionando como un espejo donde cada época se mira a sí misma.

Desde el ámbito académico, la cautela es clara.

Sin ADN directo, sin publicación revisada por pares y sin identificación indiscutible de los restos de Arsinoe, estas afirmaciones no pueden considerarse hechos comprobados.

Pero incluso como hipótesis narrada, cumplen una función poderosa: recordarnos que la historia no es un bloque cerrado, sino un proceso en revisión constante.

La verdadera lección de este relato no está en afirmar que “ya sabemos quién fue Cleopatra”, sino en mostrar cómo nuevas herramientas científicas nos obligan a replantear viejas certezas.

El ADN antiguo ha transformado nuestra comprensión de migraciones, enfermedades y parentescos.

Y aunque en este caso concreto la evidencia definitiva no exista, la pregunta ya no puede ignorarse.

Cleopatra, más de dos mil años después, sigue incomodando porque se niega a encajar en una sola definición.

Reina, estratega, símbolo cultural y producto de un mundo híbrido.

Tal vez su ADN nunca sea recuperado con certeza.

Pero su historia sigue viva precisamente porque nos obliga a dudar, a revisar y a aceptar que el pasado es mucho más complejo de lo que nos enseñaron.