La noche del 1 de noviembre, entre el resplandor de miles de velas que iluminaban la plaza principal de Uruapan, el silencio fue roto por tres detonaciones que cambiaron la historia de una ciudad entera.

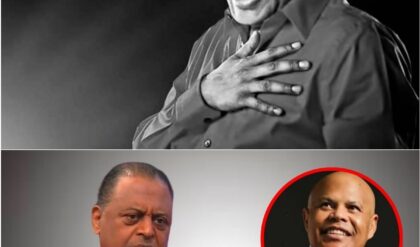

Carlos Manso, alcalde de Uruapan, cayó frente a su hijo en medio del festival de las velas, una celebración que él mismo había impulsado como símbolo de vida, cultura y resistencia.

Aquel instante marcó no solo el final de un hombre, sino el inicio de una leyenda de valentía y sacrificio que aún resuena en el corazón de Michoacán.

Carlos Manso no era un político común.

Quienes lo conocieron recuerdan su firmeza, su cercanía y su obstinación por recuperar la esperanza en un territorio donde el miedo había impuesto sus propias leyes.

Desde sus primeros días como diputado, ya hablaba de limpiar Uruapan de la violencia, convencido de que “no hay futuro donde los hombres buenos callan”, una frase que se convertiría en el emblema de su vida y, más tarde, en su epitafio.

Cuando asumió la alcaldía, rechazó los privilegios del poder.

No quería escoltas federales ni autos blindados; prefería caminar entre la gente, saludar a los comerciantes, visitar las colonias más peligrosas y escuchar los problemas de sus ciudadanos sin intermediarios.

Para muchos, su actitud era heroica; para otros, temeraria.

En un estado donde la línea entre la autoridad y la amenaza era tan delgada, la osadía de Manso resultaba casi un acto de fe.

A lo largo de su gestión, desafió intereses poderosos.

La economía del aguacate, orgullo y motor de la región, estaba dominada por grupos criminales que imponían cuotas a productores y comerciantes.

Manso denunció esa red de extorsiones y exigió apoyo del gobierno federal, sin obtener respuesta.

“Lo que más duele no es el miedo, sino la soledad”, confesó una noche a uno de sus escoltas, mostrando la carga humana que llevaba sobre los hombros.

Pese a las amenazas, no dejó de trabajar.

Durante el festival de las velas, insistió en asistir pese a las advertencias de su equipo de seguridad.

“Si me escondo, ¿qué ejemplo doy?”, dijo. Aquella decisión selló su destino.

A las 8:15 de la noche, los disparos atravesaron el aire festivo y con ellos se apagó una vida dedicada a la justicia.

Su muerte fue un golpe devastador para una comunidad que lo veía como un símbolo de esperanza en medio del caos.

El impacto fue inmediato.

Las sirenas cortaron el silencio mientras los asistentes huían despavoridos.

Su cuerpo, cubierto por una camisa blanca manchada de sangre, fue llevado de urgencia al hospital, pero nada pudo hacerse.

A las 9:37, un médico confirmó lo que muchos temían. La noticia se extendió como un lamento: el alcalde había muerto.

Afuera, las velas seguían encendidas, y Uruapan lloraba a su líder.

En los días posteriores, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes.

Documentos oficiales demostraban que Manso había solicitado refuerzos federales semanas antes del atentado.

También había pedido mayor seguridad para el evento del Día de Muertos, pero su solicitud fue ignorada por “falta de recursos”.

Algunos informes señalaban incluso una posible traición desde dentro de su propio equipo, una filtración que permitió a los atacantes conocer su ubicación exacta.

Nada se confirmó oficialmente, pero el silencio de las autoridades fue tan elocuente como la tragedia misma.

Su funeral fue un acto de unidad y dolor. Miles de ciudadanos acompañaron el féretro cubierto con la bandera mexicana y el sombrero blanco que lo identificaba.

Niños con flores, ancianos con lágrimas, policías formados en silencio.

En los muros del palacio municipal, una frase pintada en letras negras resumía el sentimiento general: “El miedo no gobierna. ”

Con el paso de los meses, la figura de Carlos Manso se transformó en un símbolo.

Para algunos, fue un mártir de la justicia; para otros, un ejemplo del precio que se paga por enfrentarse al poder de las sombras.

Lo cierto es que su legado trascendió la política.

Su muerte inspiró a ciudadanos a denunciar, a hablar, a no aceptar la violencia como parte inevitable de la vida cotidiana.

Entre sus compañeros de seguridad, su recuerdo permanece vivo.

Uno de ellos, testigo de su caída, confiesa que aún escucha su voz por las noches: “No hay futuro donde los hombres buenos callan.

” Esa frase, repetida en las patrullas y murmurada en las calles, se ha convertido en una especie de juramento colectivo.

En cada operativo policial, en cada marcha por la paz, su nombre es pronunciado con respeto y tristeza.

Los investigadores nunca lograron capturar al responsable material del ataque. Las cámaras registraron a un hombre encapuchado que huyó entre la multitud.

Para muchos en Uruapan, la falta de justicia no es sorpresa, sino la confirmación de un sistema que abandona a sus valientes.

Sin embargo, lo que no ha podido extinguirse es la memoria del alcalde que se negó a rendirse.

Hoy, en la plaza donde cayó, cada Día de Muertos se enciende una vela especial en su honor.

Los habitantes colocan flores de cempasúchil y repiten las palabras que él dejó como herencia moral: “El miedo no gobierna. ” Algunos dicen que su espíritu sigue allí, custodiando el lugar donde dio su último paso como símbolo de dignidad en tiempos de oscuridad.

Carlos Manso no buscaba fama ni gloria. Fue un hombre de familia, un servidor público convencido de que la autoridad debía tener rostro humano.

Su lucha no fue política, fue ética.

Defendió la idea de que la justicia no se construye con discursos, sino con presencia y compromiso.

Aunque su cuerpo cayó aquella noche, su ejemplo sigue en pie, recordando a todos que el verdadero poder no está en las armas, sino en el valor de quienes se atreven a hablar cuando el resto calla.

Quizás, como él mismo intuía, la valentía no garantiza la vida, pero sí asegura la inmortalidad del espíritu.

En un país donde los héroes suelen morir pronto, Carlos Manso sigue siendo un faro.

Su historia no se cuenta como una tragedia, sino como una promesa: mientras existan hombres y mujeres dispuestos a enfrentar el miedo, México aún tendrá esperanza.