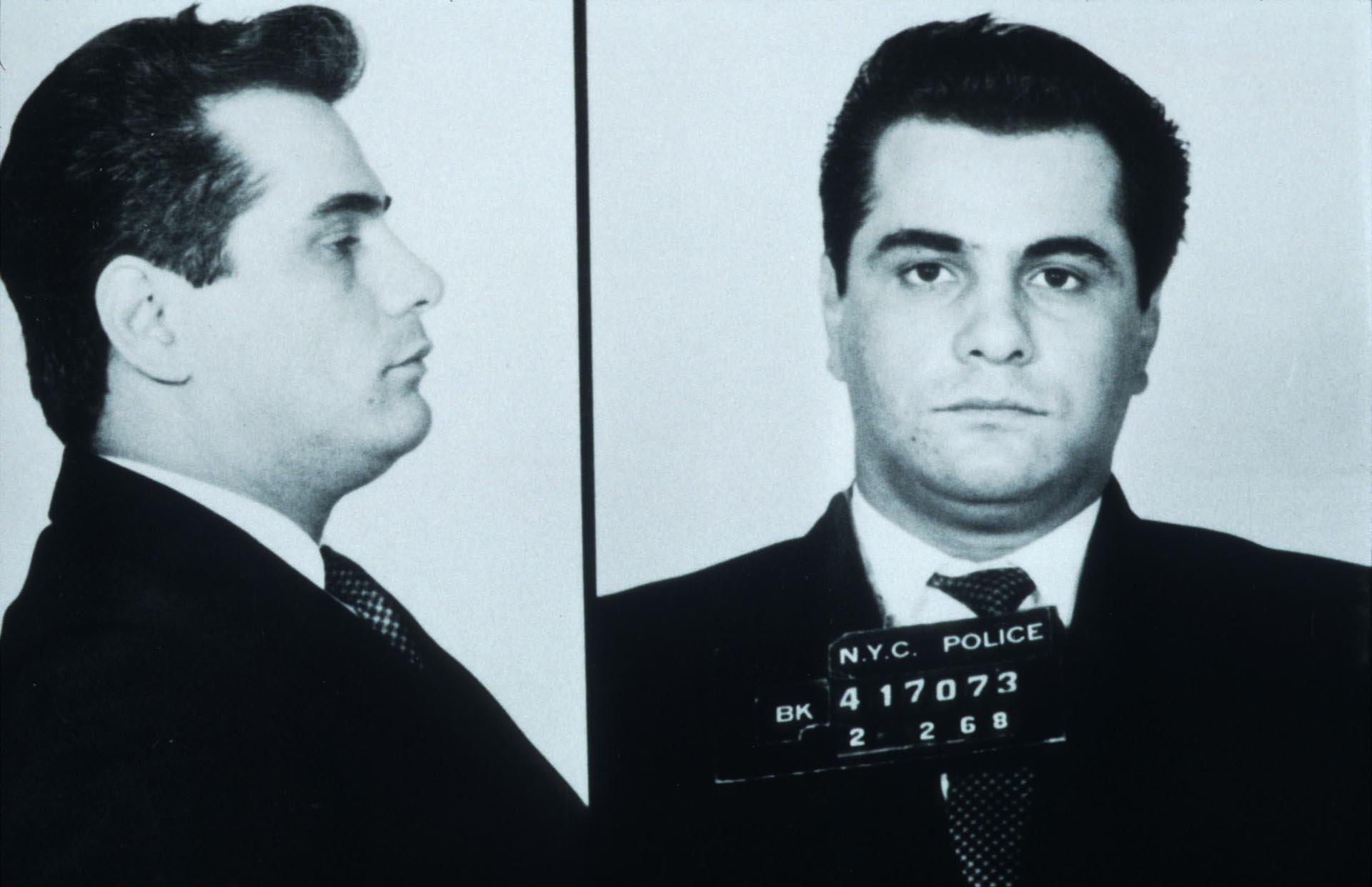

Antes de convertirse en el hombre más odiado por la Cosa Nostra, Sammy Gravano era el ejemplo perfecto de lealtad mafiosa.

No era ostentoso ni buscaba cámaras.

Mientras John Gotti amaba los trajes caros, los titulares y la fama, Gravano era el engranaje silencioso que hacía funcionar la maquinaria criminal.

Controlaba el concreto, la construcción y los sindicatos.

En Nueva York, nada grande se levantaba sin su visto bueno.

Su ascenso fue brutal y rápido, marcado por decisiones que demostraban hasta dónde llegaba su compromiso con la familia.

Cuando Paul Castellano ordenó la muerte de su propio cuñado, Nicholas Scibetta, Gravano no dudó.

Eligió la mafia por encima de la sangre.

Aquel asesinato selló su reputación como un hombre que cumpliría cualquier orden, sin importar el costo personal.

Pero el equilibrio comenzó a romperse cuando el poder cambió de manos.

La ejecución de Paul Castellano en diciembre de 1985 fue el punto de inflexión.

Gravano ayudó a colocar a John Gotti en la cima de la familia Gambino, convencido de que estaba salvando a la organización de un liderazgo débil y desconectado de la calle.

Lo que no sabía era que ese golpe también plantó la semilla de su destrucción.

Con Gotti en el poder, la familia se volvió más ruidosa, más visible y más imprudente.

El Don disfrutaba del espectáculo, pero esa exposición atrajo al FBI con una intensidad nunca vista.

Y mientras todos miraban a Gotti y Gravano, otro hombre ya había cometido el error más letal de todos: hablar demasiado.

Angelo Ruggiero, amigo íntimo de Gotti, no era un traidor consciente.

Era algo peor.

Era descuidado.

Sus conversaciones telefónicas, llenas de quejas, bravuconadas y referencias criminales, fueron interceptadas por el FBI a principios de los años ochenta.

En esas cintas no solo hablaba de drogas, algo prohibido por Castellano, sino que criticaba abiertamente al jefe de la familia.

En el mundo de la mafia, eso era una sentencia de muerte.

Gotti lo sabía.

Y ese miedo fue uno de los motores que lo empujaron a eliminar a Castellano.

Pero matar al jefe no borró las grabaciones.

Al contrario, las convirtió en una mina de oro para los federales.

Las cintas de Ruggiero proporcionaron la base legal para ampliar la vigilancia, colocar micrófonos en otras casas y mapear la estructura interna de los Gambino.

Mientras tanto, Gravano comenzaba a dudar.

El asesinato de Robert DiBernardo fue el golpe moral más duro.

Ordenado supuestamente por Gotti, Gravano cumplió sin saber que detrás había una deuda personal de 250.

000 dólares que Angelo Ruggiero debía a DiBernardo.

De repente, lo que parecía disciplina mafiosa se reveló como un ajuste de cuentas encubierto.

Para Gravano, aquello cruzó una línea invisible pero fundamental.

La confianza se erosionó lentamente, pero el quiebre final llegó con las propias palabras de Gotti.

Las grabaciones del FBI lo mostraban construyendo una narrativa en la que Gravano era el monstruo violento, el ejecutor descontrolado, mientras él se presentaba como un jefe ajeno a la sangre.

Gravano entendió entonces que estaba destinado a ser el chivo expiatorio.

Frente a una cadena perpetua segura y traicionado por el hombre al que había llevado al poder, Sammy tomó la decisión que cambiaría la historia del crimen organizado estadounidense.

Se volvió informante.

Su testimonio fue devastador, detallado y meticuloso.

Admitió 19 asesinatos y explicó, paso a paso, cómo funcionaba la familia Gambino desde dentro.

En abril de 1992, John Gotti fue condenado por todos los cargos.

Pero aquí está la revelación que Gravano insiste en subrayar hoy: cuando él se sentó a hablar, el daño ya estaba hecho.

El FBI ya tenía las cintas.

Ya tenía la estructura.

Ya tenía el mapa.

El primer gran quiebre no fue un testimonio en la corte, sino un teléfono intervenido años antes.

El verdadero soplón no fue el hombre que habló, sino el que nunca supo callar.

Angelo Ruggiero murió de cáncer en 1989, antes de ver el juicio de Gotti.

John Gotti murió en prisión en 2002, aferrado hasta el final a su inocencia.

Gravano, tras una segunda caída por narcotráfico, vive hoy a plena luz, hablando abiertamente de su pasado.

Su mensaje es incómodo y devastador: el imperio Gambino no cayó por una sola traición, sino por una cadena de errores, egos y silencios rotos.

La historia que durante años pareció simple —el Toro traicionó al Don— se revela ahora como algo mucho más oscuro.

Una tragedia construida desde dentro, donde el primer disparo no fue un balazo, sino una conversación grabada.