En los últimos meses, el nombre de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, se ha convertido en un fenómeno político que trasciende las fronteras de Michoacán.

En cafés, plazas y conversaciones cotidianas, su figura se ha vuelto tema de debate nacional e incluso internacional, especialmente entre comunidades de migrantes en Estados Unidos.

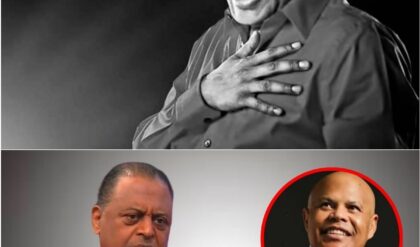

La pregunta que se repite una y otra vez es la misma: ¿quién está realmente detrás de Carlos Manso? Lo que comenzó como un rumor local ha evolucionado en un misterio que incomoda a los poderosos y refleja la crisis de credibilidad que vive la política mexicana.

Carlos Manso irrumpió en la escena política como un hombre sin padrinos, sin fortuna, sin partido.

En las elecciones del 2 de junio de 2024 logró lo impensable: convertirse en el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan con más de 95 mil votos, un hecho que rompió con décadas de dominio de los partidos tradicionales.

El PRI, el PAN y Morena habían repartido el poder local durante años, pero Manso rompió ese equilibrio con un discurso directo y una campaña cercana a la gente, en la que prometía seguridad, honestidad y una nueva manera de gobernar.

Su lema de campaña, “De manso no tengo nada”, se volvió un símbolo de su carácter.

Prometió enfrentar la delincuencia sin escoltas, caminar las calles como cualquier ciudadano y erradicar la corrupción policial.

Su estilo franco y provocador captó el hartazgo de una sociedad cansada de la impunidad y la violencia.

Sin embargo, su ascenso repentino generó sospechas.

¿Cómo había logrado desafiar a estructuras tan poderosas? ¿Quién lo financiaba? En un país donde la política suele estar manchada por pactos ocultos, pocos creían que su triunfo fuera únicamente fruto del apoyo ciudadano.

Desde el primer día de su gobierno, Manso mostró que su discurso no era solo retórica.

Ordenó una depuración total del cuerpo policial municipal, revisando antecedentes de cada agente y despidiendo a quienes tuvieran vínculos con el crimen organizado.

Prohibió el uso de pasamontañas y vidrios polarizados en las patrullas oficiales, insistiendo en que la confianza debía construirse con transparencia.

Además, decretó un aumento salarial del 30% para los policías, una medida arriesgada pero simbólica: dignificar la labor policial para cerrar la puerta a la corrupción.

Estas decisiones lo convirtieron en un personaje incómodo para todos.

Incomodó al crimen organizado, que vio en él un obstáculo; a los partidos políticos, que perdieron influencia; y al gobierno federal, que se enfrentó a un alcalde dispuesto a desafiar la política de “abrazos, no balazos”.

En uno de sus discursos más comentados, Manso lanzó un reto directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Si logra detener a los criminales sin un solo disparo, yo renuncio de inmediato”.

La frase se volvió viral, lo posicionó en el centro del debate nacional y le ganó tanto admiradores como detractores.

Su estilo recuerda al del presidente salvadoreño Nayib Bukele, razón por la cual algunos medios comenzaron a llamarlo “el Bukele mexicano”.

Manso, sin embargo, ha rechazado ese apodo, asegurando que su única inspiración es el pueblo que lo eligió.

Aun así, la comparación no es casual.

Ambos representan una ruptura con las formas tradicionales de la política y un desafío directo al sistema establecido.

En el caso de Manso, esa autenticidad ha sido su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su mayor riesgo.

Las élites nacionales observan con recelo su crecimiento.

Se han difundido rumores que lo vinculan con empresarios agroindustriales o incluso con grupos criminales, pero hasta el momento no existe evidencia concreta.

Su equipo de trabajo mantiene un perfil bajo y evita el protagonismo mediático.

No hay caravanas de camionetas blindadas ni lujos ostentosos; lo que se ve en las calles es el respaldo genuino de vecinos, campesinos y jóvenes que ven en él a un aliado.

Ese apoyo popular, sin intermediarios partidistas, es lo que realmente sustenta su liderazgo.

El fenómeno Manso también ha abierto un debate más profundo sobre el futuro de la política mexicana.

Su caso demuestra que el hartazgo ciudadano puede convertirse en fuerza política real, capaz de vencer maquinarias electorales históricas.

Pero también plantea una advertencia: sin resultados tangibles, cualquier liderazgo puede desvanecerse tan rápido como surgió.

Manso enfrenta ahora el reto de transformar su popularidad en políticas efectivas: reducir la violencia, mejorar los servicios públicos, impulsar la economía local y fortalecer las instituciones.

Su discurso, impregnado de referencias a la fe y los valores familiares, lo distingue en un panorama político donde la religión suele evitarse.

“Detrás de mí no hay mafias ni partidos, detrás de mí está el pueblo y detrás del pueblo está Dios”, ha repetido en múltiples ocasiones.

Esa mezcla de misticismo y liderazgo cívico ha generado tanto devoción como crítica, pero nadie puede negar su impacto.

En un país donde la mayoría de los políticos rinde culto al dinero y al poder, la figura de Manso aparece como una anomalía.

Hoy hablar de Carlos Manso ya no es hablar solo de Uruapan.

Su nombre se menciona en columnas de opinión nacionales, en programas de análisis político y en tertulias de café de la Ciudad de México.

Algunos lo ven como un futuro gobernador; otros, incluso, como un posible candidato presidencial.

Su fuerza no proviene de estructuras partidistas ni de recursos millonarios, sino de algo mucho más difícil de controlar: la esperanza de la gente.

Ese es el verdadero desafío que plantea al sistema político mexicano.

Si en Uruapan fue posible un cambio sin partidos ni padrinos, ¿por qué no en todo el país? Esa pregunta, repetida en redes sociales y en conversaciones populares, es la que más inquieta a los poderosos.

Porque detrás de Carlos Manso no hay hilos invisibles del poder, sino ciudadanos comunes que lo defienden, familias que confían en él, jóvenes que creen en un futuro distinto.

En un México acostumbrado a líderes que prometen mucho y cumplen poco, Manso representa una rareza: un alcalde que camina sin escoltas, que enfrenta al crimen con palabras y acciones, que habla de Dios sin pedir votos, y que se ha convertido, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia y esperanza.

Su historia aún está escribiéndose, pero ya ha dejado claro que el poder puede tener otro rostro.

Al final, la incógnita persiste: ¿quién está realmente detrás de Carlos Manso? Tal vez la respuesta sea más sencilla —y más peligrosa— de lo que parece.

Detrás de él no hay mafias ni partidos, sino un pueblo cansado de la corrupción y decidido a recuperar su destino.

Y detrás de ese pueblo, como él mismo dice, está Dios.

Esa combinación —pueblo y fe— es lo que convierte a Carlos Manso en la figura más intrigante y desafiante del México contemporáneo.