La Sonora Matancera es una de las agrupaciones más emblemáticas y legendarias de la música tropical latina, con un legado que ha trascendido generaciones y fronteras.

Su historia comenzó de manera humilde en Cuba, sin la intención de alcanzar la fama mundial, sino simplemente para poner ritmo a los mítines políticos del Partido Liberal.

Lo que empezó como un conjunto modesto en 1924 en Matanzas, se convirtió en la decana de las orquestas tropicales de América, dejando una huella imborrable en la música latina.

La agrupación no nació con el nombre que hoy conocemos.

Originalmente se llamaban Tuna Liberal, un nombre que hacía referencia a las tunas estudiantiles y no a ningún pescado.

Fue Valentín Cané, un joven tresero cubano, quien reunió a sus amigos en la sala de su casa para formar el primer conjunto, que sonaba a cuatro guitarras acústicas, un contrabajo y una trompeta, instrumentos que dieron el sazón característico a sus primeras interpretaciones.

En sus inicios, la Sonora Matancera buscaba identidad y profesionalismo.

En 1926 dejaron atrás su vinculación política y adoptaron el nombre de Estudiantina Sonora Matancera en 1928, cuando se mudaron a La Habana para buscar mayores oportunidades.

Allí grabaron sus primeros discos y comenzaron a consolidar su sonido único que los haría famosos: trompetas poderosas, percusión vibrante, piano sabroso y un coro inconfundible.

Durante los años 30 y 40, la Sonora Matancera fue incorporando nuevos instrumentos y talentos que enriquecieron su música.

La llegada del pianista y timbalero José Manteca Chávez y el cambio de Valentín Cané del tres al tumbador fueron fundamentales para definir el sonido clásico de la orquesta.

En 1944, la orquesta incorporó a Bienvenido Granda, conocido como “El bigote que canta”, cuya voz masculina marcó una época dorada.

Luego, en 1948, la inclusión del puertorriqueño Daniel Santos llevó a la Sonora a la fama internacional, expandiendo su influencia en Puerto Rico, Venezuela y México.

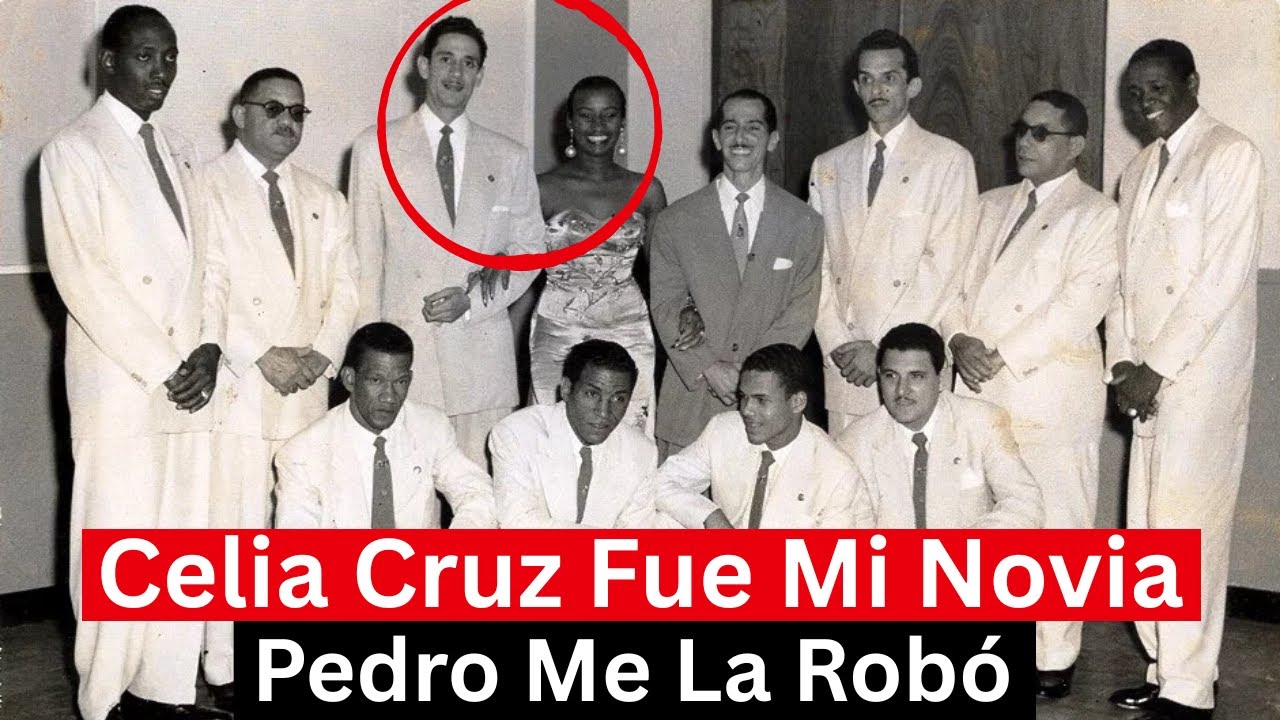

Pero uno de los momentos más importantes fue la llegada de Celia Cruz en 1950, una joven habanera que con su voz potente y estilo electrizante conquistó a todos, a pesar de las dudas iniciales.

Celia se convirtió en la “Guarachera de Cuba” y su energía catapultó a la Sonora Matancera a la cima de la música latina.

La Sonora Matancera no solo triunfó en Cuba, sino que se convirtió en un fenómeno en toda América Latina.

A mediados de los años 50, su música sonaba en radios, cabarets y cines, con más de mil grabaciones que difundían ritmos cubanos, boleros y guarachas.

Sin embargo, en 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, la orquesta tomó la difícil decisión de salir de Cuba.

En 1960, durante una gira en México, Rogelio Martínez anunció que ese vuelo no tendría regreso, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el exilio.

La nostalgia y la tristeza fueron inevitables, especialmente para Celia Cruz, que lloró al saber que no podría despedirse de su tierra.

A partir de entonces, la Sonora Matancera se estableció en México y luego en Nueva York, llevando su sabor caribeño y tradición cubana por todo el continente, convirtiéndose en un puente cultural entre Cuba y Latinoamérica.

La Sonora Matancera fue cuna y trampolín para muchos músicos y cantantes que se volvieron leyendas.

Valentín Cané, fundador y tresero, fue el alma del grupo en sus inicios.

Rogelio Martínez, conocido como “El gallego”, fue director musical durante más de 50 años, descubriendo talentos como Celia Cruz y manteniendo la orquesta vigente.

Entre los cantantes destacados estuvieron Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celio González y Mirta Silva, quienes aportaron estilos únicos y éxitos inolvidables.

La colaboración con artistas de toda Hispanoamérica, como Pedro Vargas, Tía La Negra, Alberto Beltrán y Nelson Pinedo, enriqueció aún más el repertorio y la influencia de la orquesta.

La Sonora Matancera fue una escuela de música tropical que influyó decisivamente en la evolución de la salsa.

Su estilo clásico con trompetas, ritmo caribeño y coros pegajosos sentó las bases para el auge de la salsa en las décadas siguientes.

En los años 80, la orquesta se adaptó y fusionó su sonido clásico con la salsa moderna, grabando discos con artistas como Johnny Pacheco e Ismael Miranda.

Celebraron su 65 aniversario con un concierto en Central Park que reunió a grandes estrellas, reafirmando su vigencia y legado.

Tras la muerte de Rogelio Martínez en 2001, muchos pensaron que la historia de la Sonora Matancera llegaría a su fin.

Sin embargo, Javier Vázquez, pianista y hijo de uno de los fundadores, tomó la batuta junto a Rogelio Martínez Jr., revitalizando la orquesta y manteniendo viva la tradición en Las Vegas.

En 2009, lanzaron un álbum nuevo llamado “A Sonora para rato”, dejando claro que la orquesta seguía activa y fiel a su estilo clásico.

En 2024, la Sonora Matancera celebra 100 años de historia, con homenajes en toda América Latina que reconocen su inmensa contribución a la música tropical.

La Sonora Matancera no solo es una orquesta, sino un símbolo cultural que ha llevado la música cubana y latina a todo el mundo.

Su música sigue viva en las antologías y colecciones de oro, y su estilo único es inspiración para innumerables artistas.

Su legado es inmenso: pioneros en difundir ritmos como el son, la guaracha, el mambo, el chachachá, el bolero y la salsa.

Su influencia es un puente entre generaciones y culturas, manteniendo viva la esencia del Caribe y la música latina.

La historia de la Sonora Matancera es la historia de una leyenda que comenzó en una sala humilde de Matanzas y se convirtió en la decana de las orquestas tropicales de América.

Con más de un siglo de música, más de mil canciones grabadas y un legado que sigue vigente, la Sonora Matancera es sinónimo de sabor, ritmo y cultura latina.

Su música ha puesto a bailar a millones, ha lanzado al estrellato a grandes artistas y ha sido un vínculo cultural entre Cuba y toda Latinoamérica.

A cien años de su fundación, la Sonora Matancera sigue siendo una leyenda viva que continúa encendiendo la fiesta y el alma de quienes aman el ritmo latino.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.