La noche del 19 de abril de 1966, el silencio habitual de una residencia en Coyoacán, en la Ciudad de México, fue interrumpido por el sonido estridente de un teléfono a las 11:43 de la noche, una hora inusual que en aquella época presagiaba urgencias o tragedias.

Del otro lado de la línea se encontraba una de las voces más emblemáticas y queridas de la nación, un hombre que en menos de cuarenta y ocho horas entraría en un quirófano del que jamás saldría con vida.

Quien sostenía el auricular, con el pulso tembloroso y el corazón oprimido, era Flor Silvestre, y quien hablaba, entre el miedo a la muerte y la necesidad imperiosa de una confesión final, era Javier Solís.

Aquella conversación, mantenida en el más absoluto secreto durante más de medio siglo, no fue simplemente una despedida entre colegas, sino el cierre doloroso y digno de una de las historias de amor más complejas, prohibidas y sublimes de la Época de Oro del espectáculo mexicano; una historia que no se consumó en escándalos de revistas ni en infidelidades destructivas, sino en la renuncia, el sacrificio y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier canción.

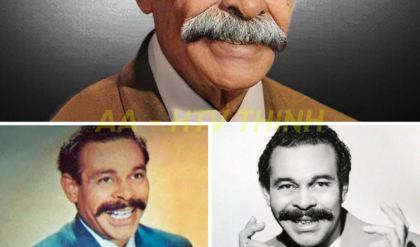

Para comprender la magnitud de esa última llamada, es necesario rebobinar la cinta de la historia hasta finales de la década de 1950, cuando los destinos de Guillermina Jiménez Chabolla, conocida artísticamente como Flor Silvestre, y Gabriel Siria Levario, el inmortal Javier Solís, se cruzaron por primera vez.

Ambos provenían de mundos distintos pero convergentes en el dolor y el arte; ella, una mujer de rancho que había luchado contra los prejuicios de género para hacerse un lugar en la música, y él, un hijo de la pobreza urbana de Tacubaya que cantaba con una “media voz” que parecía sangrar emociones.

Su encuentro en el set de filmación de “El jinete solitario” en 1958 encendió una chispa inmediata, una química tan palpable que incomodaba a los directores y técnicos, quienes notaban cómo las miradas y los gestos trascendían el guion.

Sin embargo, la vida, con su inoportuna cronología, los situó en escenarios sentimentales divergentes; mientras Javier luchaba con sus demonios internos, el alcohol y una vida amorosa inestable, Flor encontraba en Antonio Aguilar no solo a un esposo, sino a un compañero de vida y socio con quien construiría un imperio artístico y una familia sólida.

El punto de inflexión de esta narrativa, el momento en que lo tácito se volvió ineludible, ocurrió una noche de junio de 1962 en el Teatro Blanquita.

Una falla en la tubería de los camerinos obligó a Javier Solís a compartir el espacio privado de Flor Silvestre durante cuarenta minutos, mientras Antonio Aguilar aguardaba en el pasillo, en una espera tensa que presagiaba la tormenta emocional que se desataba puertas adentro.

Los testimonios de tramoyistas y maquillistas de la época describen voces intensas, una discusión cargada de desesperación y una salida que lo decía todo: Flor con los ojos enrojecidos por el llanto y Javier, visiblemente alterado, fumando compulsivamente antes de salir al escenario a interpretar “Sombras” y “Payaso” con una visceralidad que solo nace del desgarro personal.

Se presume que esa noche se dijeron lo que no podía ser, se confesaron un amor que estaba condenado a no florecer por respeto a las promesas hechas y a las familias construidas.

A partir de ese evento, la figura de Antonio Aguilar emerge no como el villano de una telenovela, sino como un hombre astuto y protector que, al percibir la amenaza emocional, orquestó una separación profesional quirúrgica.

Entre 1963 y 1966, la filmografía de Flor Silvestre sufrió un cambio drástico: dejó de compartir créditos con otros galanes para trabajar exclusivamente junto a su esposo.

Fue una estrategia de aislamiento sutil, una barrera de contención diseñada para proteger su matrimonio y evitar que la chispa se convirtiera en incendio.

Flor aceptó este confinamiento artístico, entendiendo que su prioridad era la estabilidad de su hogar, sacrificando la posibilidad de explorar esa conexión con Javier.

Mientras tanto, Solís se hundía en una espiral de autodestrucción, donde el alcohol y la melancolía eran sus compañeros constantes, y donde amigos cercanos aseguraban que bebía para olvidar a una “reina” que no podía tener, una figura inalcanzable cuya fotografía mantenía en su camerino como un recordatorio de lo prohibido.

Llegamos así a los días previos a la fatídica operación de vesícula de abril de 1966.

Javier, con el cuerpo minado por los excesos y el alma cargada de pendientes, sentía un terror premonitorio ante la intervención quirúrgica.

Sabía que sus órganos dañados representaban un riesgo mortal ante la anestesia.

Fue ese miedo a no despertar lo que lo impulsó a romper el pacto de silencio y marcar el número de Flor Silvestre aquella noche del 19 de abril.

Según las reconstrucciones basadas en testimonios de operadoras telefónicas que, violando la privacidad, escucharon fragmentos de la conversación, y de empleados domésticos que vieron a Javier derrumbarse tras colgar, la llamada fue un acto de cierre.

Javier necesitaba decirle que ella había sido lo más importante, que la distancia había sido un infierno, y que se iba a quirófano amándola en silencio.

Flor, desde su trinchera de lealtad y dolor contenido, le confirmó que el sentimiento era mutuo, pero que ambos habían hecho lo correcto al elegir el honor y la familia sobre la pasión.

La muerte de Javier Solís, ocurrida tres días después de la cirugía debido a complicaciones hepáticas y pulmonares, sacudió a México.

El funeral fue un evento multitudinario, un duelo nacional donde se dieron cita las luminarias más grandes de la época.

Sin embargo, hubo una ausencia que gritó más fuerte que cualquier presencia: Flor Silvestre no asistió.

Mientras Antonio Aguilar acudía a presentar sus respetos y cubrir las apariencias, Flor permaneció encerrada en su casa, incapaz de enfrentarse al ataúd del hombre que se había despedido de ella horas antes de morir, incapaz de actuar normalidad cuando su corazón estaba de luto por un amor que nadie conocía.

Esa ausencia fue la confirmación tácita de la profundidad de su vínculo; no fue la indiferencia de una colega, sino el dolor paralizante de una mujer que había perdido una parte de su alma.

Durante los siguientes 54 años, Flor Silvestre honró ese amor con la discreción más absoluta.

Jamás habló de Javier en entrevistas más allá de lo profesional, construyendo un muro de silencio impenetrable alrededor de su recuerdo.

No obstante, la verdad tiene formas de sobrevivir al tiempo.

Tras el fallecimiento de Flor en 2020, surgió de entre sus pertenencias más íntimas un objeto que servía como el eslabón perdido de esta historia: un disco de acetato, una grabación casera y única donde la voz de Javier Solís le cantaba una canción inédita, dedicada de puño y letra no a “Flor”, sino a “Guillermina”, su nombre real, el nombre de la mujer detrás de la estrella.

Ese disco, guardado como una reliquia sagrada durante más de cinco décadas, es la prueba irrefutable de que lo suyo no fue un invento de la prensa rosa, sino una realidad palpable que decidieron sublimar.

La historia de Javier Solís y Flor Silvestre no es una tragedia de traición, sino una epopeya de dignidad humana.

Nos enseña que el amor verdadero no siempre significa posesión o consumación; a veces, la forma más elevada de amar es la renuncia.

Ambos entendieron que perseguir su pasión habría significado destruir la vida de personas inocentes y manchar el legado que estaban construyendo.

Eligieron el camino difícil: el del sacrificio.

Javier se llevó su amor a la tumba a los 34 años, y Flor cargó con el peso de ese secreto hasta los 90, viviendo una vida plena y feliz con Antonio, pero guardando en un rincón secreto de su ser la memoria de esa voz que le cantaba al oído en la madrugada.

Al final, esa última llamada no fue solo un adiós; fue la validación de que, en medio de las luces y las sombras del espectáculo, dos seres humanos lograron conectarse de una manera tan profunda que ni la muerte, ni el tiempo, ni el silencio pudieron borrar.