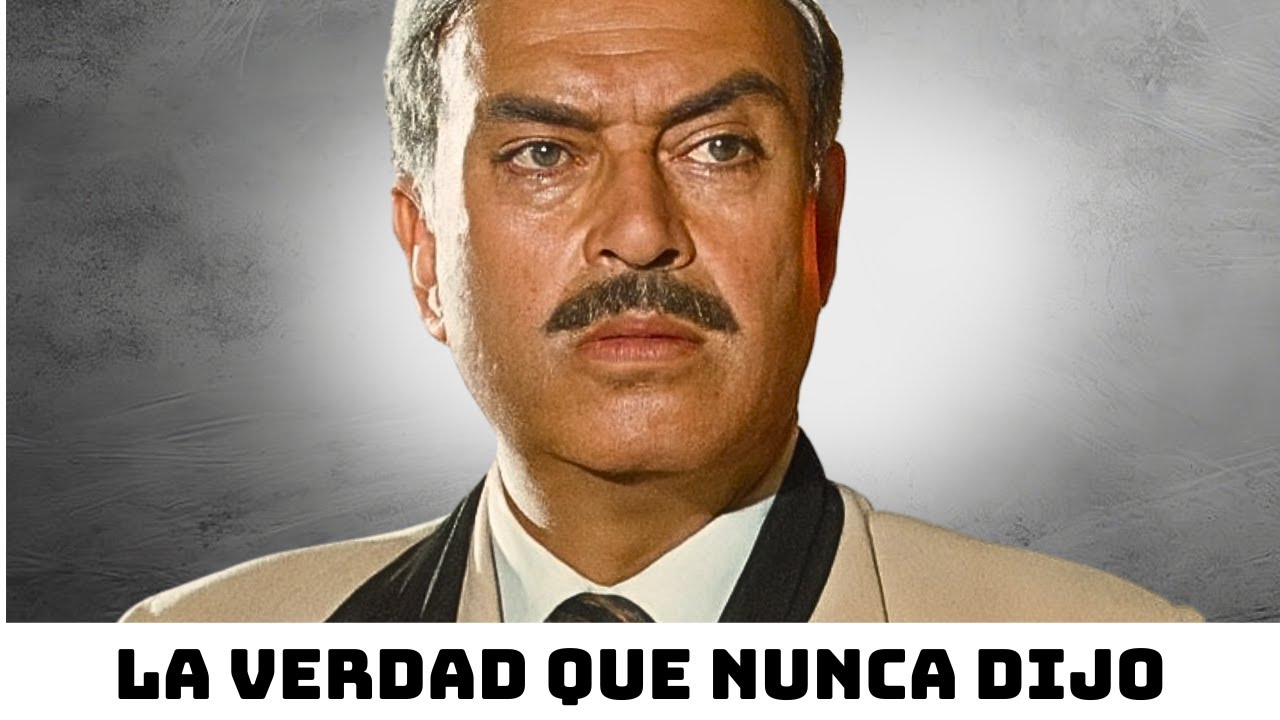

En la historia del cine mexicano, pocos nombres brillan con la fuerza, la elegancia y la intensidad de Pedro Armendáriz.

Su presencia en pantalla no solo imponía respeto, sino que transmitía una mezcla única de poder, sensibilidad y una profundidad que parecía esconder algo más allá de su interpretación.

Para muchos, Pedro fue el rostro de un México fuerte, valiente e indomable, un símbolo de la épica del cine de oro.

Sin embargo, detrás de esa imagen de masculinidades imbatibles, se escondía un hombre marcado por secretos profundos, miedos y silencios que ni el tiempo ni su propia fama lograron ocultar.

Pedro Armendáriz nació y creció en una época en la que el cine mexicano alcanzaba su apogeo y conquistaba no solo su país sino también Hollywood.

Desde sus primeros años, su porte imponente, su voz profunda y su mirada penetrante lo convirtieron en una figura difícil de ignorar.

Su camino en la industria cinematográfica fue casi por casualidad: estudiaba ingeniería, pero un encuentro fortuito con el cineasta Miguel Zacarías cambió su destino para siempre.

A partir de ese momento, Pedro se convirtió en uno de los actores más respetados y queridos del cine mexicano.

Durante la llamada “época de oro”, Armendáriz protagonizó películas que hoy son joyas del cine clásico, encarnando personajes que iban desde héroes nacionales y revolucionarios hasta villanos y hombres conflictivos.

Su talento radicaba en su capacidad para habitar los personajes, no solo interpretarlos.

Era un actor que no actuaba, sino que simplemente era.

Ese estilo tan auténtico le permitió cruzar fronteras y ganarse un lugar en Hollywood, donde trabajó con grandes directores y figuras internacionales, como John Ford, quien destacó su autenticidad y naturalidad en escena.

Para muchos, Pedro no era solo un ícono del cine mexicano, sino también un puente entre dos culturas y dos industrias: la hollywoodense y la mexicana.

Su compromiso con el cine nacional fue siempre firme, visitando México entre rodajes en Estados Unidos para protagonizar películas que hoy son considerados clásicos.

En sus viajes y en su vida personal, mantenía una dualidad que pocos lograron mantener con tanta elegancia: la de ser un símbolo internacional sin perder su esencia nacional.

Su porte elegante, su forma de hablar y su presencia magnética en pantalla crearon un personaje de firmeza y autoridad, pero en la intimidad, Pedro escondía un lado vulnerable que muy pocos conocían.

La exigencia de mantener una imagen de hombre fuerte y seguro le generó una carga interna que, con el tiempo, empezó a pasar factura.

A medida que Pedro avanzaba en su carrera y se enfrentaba a las presiones del éxito, comenzaron a manifestarse en su vida signos de cansancio, dudas y, sobre todo, un miedo que jamás se atrevió a dar a conocer públicamente.

La primera de sus verdades ocultas, que nació en un desierto cercano a un lugar donde realizó un rodaje, fue una premonición inquietante.

En plena filmación del clásico “The Conqueror”, Pedro sintió desde el primer día que algo en aquel lugar era distinto, un presentimiento que con los años se convertiría en una realidad desgarradora.

El polvo del desierto, contaminado por pruebas nucleares, estaba cargado de radiación, y él fue uno de los primeros en sentir que algo no estaba bien.

Nadie en el set le prestó atención a sus advertencias, y semanas después, muchos integrantes del equipo comenzaron a enfermar gravemente, desarrollando cáncer y otras enfermedades raras.

La verdad no salió a la luz en ese momento, pero años después, la implicación de ese lugar estuvo clara: la radiación invisible dejó una marca en la vida de aquel equipo, y Pedro fue uno de los afectados.

Su intuición, esa sensación que había tenido en el desierto, se convirtió en una premonición aterradora.

El segundo secreto profundo tenía que ver con su propia alma; un miedo íntimo que nunca confesó: el temor a ser visto vulnerable por quienes más amaba.

Interpretaba a héroes en pantalla, pero en privado, luchaba contra una inseguridad que lo acompañaba en silencio.

La enfermedad que se le manifestó en su cuerpo en sus últimos años fue solo la punta del iceberg de esa lucha interna entre su fortaleza exterior y su fragilidad interior.

La idea de deteriorarse, de perder su fuerza física y emocional, y de ser un reflejo débil ante su familia era simplemente insoportable.

El tercer secreto, quizás el más delicado, era su relación con María Félix, una de las figuras más emblemáticas y fascinantes del cine mexicano.

Entre ellos, existía una conexión silenciosa, hecha de respeto, admiración y una complicidad que nunca necesitó palabras.

Él veía en ella a una mujer indomable, y ella, en él, un hombre auténtico y sólido.

Sin embargo, Pedro guardaba un sentimiento profundo hacia esa diva, del que nunca habló por respeto, por prudencia o quizá por miedo a que su verdad, si salía a la luz, pudiera dañar su legado.

Cuando alguien le preguntaba por ella, solo respondía con una frase, llena de significado: “Hay cosas que uno guarda porque el corazón sabe dónde ponerlas”.

En sus últimos días, el peso de la enfermedad y los secretos acumulados comenzaron a hacer mella en su espíritu.

Pedro empezó a experimentar Dolores físicos sin explicación, un cansancio profundo que no desaparecía, y una sombra que lo perseguía a todas partes.

La incertidumbre creció en silencio, y su familia notó cambios en su comportamiento.

La tristeza, la introspección y los episodios de profundo silencio lo acompañaron en esa etapa final.

La vida de Pedro Armendáriz se convirtió en una carrera silenciosa contra el enemigo invisible: el cáncer, una enfermedad que se manifestó en secreto y que, con el tiempo, se llevó su vida.

Cuando la enfermedad fue diagnosticada, Pedro ya no podía esconder su miedo.

No era solo a la muerte, sino a la pérdida de su figura de hombre invencible, a convertirse en un recuerdo débil e indefenso para quienes más amaba.

En sus últimos días, expresó una sola frase cargada de angustia y dignidad: “No quiero que mi familia me vea desmoronarme”, una declaración que resumía toda su lucha interna y su deseo de proteger a los suyos, incluso en ese momento tan doloroso.

La decisión que tomó, casi como un acto final, fue abordada con la misma calma con la que enfrentó toda su vida: aceptar su destino y partir en silencio.

El día de su partida, Pedro Armendáriz actuó con una serenidad que solo un hombre en plena aceptación puede tener.

No hubo dramatismo ni lágrimas, solo un silencio profundo, casi solemne, que envolvió sus últimos momentos.

Fue un acto de coherencia, de dignidad y de amor hacia su familia.

La historia de su vida no solo está llena de éxitos y glorias, sino también de secretos, miedos y decisiones difíciles que nunca se atrevió a compartir con el mundo.

Su muerte fue un golpe duro para el cine mexicano y para Hollywood.

El hombre que en pantalla parecía desafiar a la muerte, en su realidad, luchó una batalla que pocos pudieron entender: la del silencio, la del miedo y la esperanza de que su legado permaneciera intacto, incluso cuando ya no estaba físicamente con nosotros.

Pedro Armendáriz dejó un legado invaluable, no solo por sus actuaciones memorables, sino también por la humanidad que mostró en sus silencios.

Su historia nos recuerda que incluso los símbolos de fuerza y virilidad tienen límites, y que los secretos más profundos a menudo descansan en los corazones de quienes parecen invencibles.

Su silencio final fue, en realidad, la expresión máxima de su dignidad, un acto de amor hacia su familia y un mensaje que el mundo aún mantiene en silencio: la grandeza no siempre está en mostrarse fuerte, sino en saber cuándo guardar las verdades más dolorosas para proteger a quienes amamos.