Terror en México: el asesinato de Rubén Espinosa, símbolo de la represión contra la prensa libre

La noche del 31 de julio de 2015 quedó marcada en la historia de México como una de las más oscuras para el periodismo y la libertad de expresión.

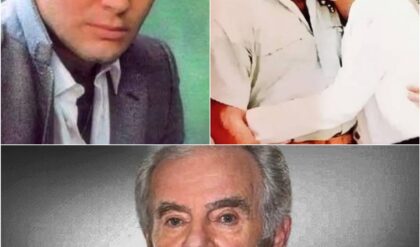

Rubén Espinosa, fotógrafo comprometido, crítico feroz de las injusticias y voz incómoda para los poderosos, fue hallado sin vida en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

El crimen no solo estremeció a la prensa, también puso en evidencia la fragilidad de la democracia y el precio mortal de decir la verdad en un país donde la corrupción, la violencia y la impunidad parecen tener las riendas.

Rubén había sido perseguido desde mucho antes.

Su trabajo fotográfico en Veracruz lo convirtió en blanco de amenazas.

Había documentado con su lente la brutalidad, la represión y los rostros incómodos del poder.

En cada imagen quedaba plasmada la valentía de un hombre que no temía exhibir la crudeza de la realidad.

Sin embargo, esa misma valentía lo colocó en la mira de quienes preferían el silencio.

Según sus propios testimonios, recibía intimidaciones constantes, llamadas anónimas y advertencias veladas.

Ante el riesgo, tomó la decisión de abandonar Veracruz, convencido de que en la capital estaría más seguro.

No sabía que la ciudad que debía protegerlo sería, en cambio, la trampa mortal que sellaría su destino.

El hallazgo del cuerpo de Espinosa junto con cuatro mujeres —Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete— estremeció a México.

Todos fueron asesinados con una brutalidad que hablaba de odio, saña y un mensaje claro: aquí manda el miedo.

La escena del crimen era espeluznante, un recordatorio de que nadie estaba a salvo.

Para muchos, no fue un homicidio común, sino una ejecución con tintes políticos, un acto que pretendía sembrar terror entre periodistas, activistas y cualquier ciudadano que osara desafiar a quienes detentan el poder.

Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de indignación, protestas y exigencias de justicia.

Miles de periodistas marcharon en las calles con cámaras al cuello y pancartas que decían: “No se mata la verdad matando periodistas”.

El nombre de Rubén Espinosa resonaba como un eco de resistencia en cada manifestación.

Su asesinato fue un golpe que atravesó fronteras, con organizaciones internacionales denunciando que México se había convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

El caso pronto se rodeó de contradicciones, omisiones y sospechas.

Las autoridades hablaron de un robo, de un crimen pasional, de versiones que buscaban desviar la atención del verdadero trasfondo.

Sin embargo, las pruebas y los testimonios apuntaban a otra realidad: la de un periodista incómodo que ya había señalado en vida al gobierno de Veracruz como responsable de las amenazas que lo obligaron a huir.

La sombra del exgobernador Javier Duarte se cernía sobre el caso como un espectro del poder que todo lo corrompe.

La figura de Rubén comenzó a transformarse en símbolo.

No solo era un fotógrafo asesinado; era el reflejo de todos los periodistas que viven entre la verdad y la muerte, entre la vocación de informar y el riesgo constante de ser silenciados.

Su cámara, que alguna vez capturó protestas, rostros de inconformidad y escenas de represión, quedó convertida en una metáfora de resistencia.

Su legado se convirtió en bandera de lucha para colegas que se niegan a callar, aunque sepan que cada nota escrita, cada foto publicada, puede ser la última.

La indignación creció aún más cuando se supo que una de las víctimas, la activista Nadia Vera, había advertido meses antes en una entrevista televisiva que, si algo le sucedía a ella o a sus colegas, el gobierno de Veracruz sería responsable.

Esa declaración, recuperada tras el crimen, retumbó como una profecía cumplida y como una acusación directa que las autoridades nunca pudieron desmentir.

El dolor de las familias fue indescriptible.

Para ellos, el proceso judicial se convirtió en un viacrucis de negligencias, retrasos y verdades a medias.

Años después, el crimen sigue envuelto en impunidad, como tantos otros en México.

La herida no cicatriza porque no hay justicia, porque el silencio sigue siendo la moneda de cambio, porque la vida de un periodista aún vale menos que la comodidad de los poderosos.

Rubén Espinosa no fue el primero ni el último.

Su asesinato es parte de una larga lista de crímenes contra periodistas que documentan la violencia, la corrupción y la represión en México.

Pero su caso destaca porque él mismo había denunciado lo que temía y porque su muerte ocurrió en la capital, un lugar que debía ser refugio y que terminó siendo cementerio.

El mensaje fue claro: en este país no hay lugar seguro para quien se atreva a incomodar al poder.

Hoy, su nombre es recordado con homenajes, murales y fotografías que evocan su trabajo.

Su rostro se levanta en pancartas en cada protesta en defensa de la libertad de expresión.

Cada vez que un periodista es amenazado, el fantasma de Rubén vuelve a aparecer como recordatorio de lo que significa ejercer el oficio en México: un acto de valentía condenado al peligro.

El crimen de Rubén Espinosa sigue siendo una herida abierta.

Un recordatorio de que la verdad duele y de que, en un país marcado por la violencia y la impunidad, decirla puede costar la vida.

Su historia no se apaga, porque en cada periodista que se niega a callar, en cada cámara que dispara un flash contra la injusticia, Rubén sigue vivo, desafiando al poder que intentó silenciarlo.

Y aunque las balas lo arrancaron de este mundo, no lograron matar lo que representaba.

Al contrario, su legado creció, su nombre se convirtió en símbolo, y su cámara, ahora vacía, sigue apuntando hacia los responsables que aún caminan libres.

Porque mientras no haya justicia, el crimen de Rubén Espinosa será recordado como la prueba más dolorosa de que en México, a veces, decir la verdad significa firmar la propia sentencia de muerte.