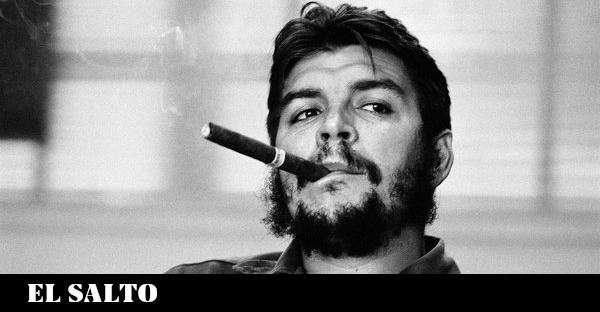

“La sombra que nunca miró de frente: el destino inesperado del hijo abandonado del Che 🌑🕊️”

La historia del hijo abandonado del Che comienza antes de que la revolución cubana alcanzara su clímax, en un momento en que Ernesto Guevara todavía oscilaba entre su vocación médica, sus impulsos aventureros y la creciente obsesión por la lucha armada.

En ese tránsito, marcado por viajes constantes y relaciones fugaces, nació un niño que nunca recibió la atención que merecía.

La madre, atrapada en un dilema íntimo, intentó mantener al pequeño lejos del torbellino político que rodeaba a su padre.

Las primeras cartas del Che mostraban interés, pero con el paso del tiempo ese lazo se diluyó, absorbido por la intensidad de una vida dedicada a una causa que no dejaba espacio para responsabilidades personales.

Ese niño creció no con rabia, sino con una mezcla inquietante de preguntas sin respuesta.

Mientras sus compañeros hablaban de sus padres como figuras cotidianas, él tenía un fantasma: un rostro repetido en murales, pancartas y libros escolares, pero ausente en cada momento clave de su vida.

No había abrazos, no había cuentos antes de dormir, no había consejos.

Solo un hombre convertido en símbolo que dejaba tras de sí un silencio imposible de explicar.

La reacción emocional del niño, según relatarían quienes lo conocieron en su juventud, oscilaba entre la fascinación y el rechazo.

Ver el rostro de su padre estampado en camisetas mientras él ni siquiera podía escribirle una carta sin recibir respuesta creaba una tensión difícil de soportar.

Con los años, el hijo del Che trató de reconstruir una identidad propia, lejos del peso aplastante del apellido.

No buscó la política ni intentó imitar al padre ausente.

Al contrario, eligió un camino discreto, casi invisible.

Trabajó en oficios comunes, cambió de ciudad varias veces e intentó que nadie lo relacionara con el ícono mundial.

Muchos de sus amigos cercanos ni siquiera sabían quién era su padre.

Esa decisión, tomada desde una mezcla de orgullo herido y necesidad de sobrevivir emocionalmente, lo convirtió en una figura misteriosa para quienes más tarde intentarían rastrear su historia.

El giro más sorprendente llegó cuando, ya adulto, enfrentó por primera vez de manera directa el legado del Che.

No fue en un museo ni en una conferencia, sino en un mercado callejero donde alguien vendía una fotografía desgastada del guerrillero.

Quienes presenciaron la escena recuerdan que el hombre se detuvo frente a la imagen con una quietud que cortó el ruido del lugar.

No dijo nada, no tocó la foto, no preguntó el precio.

Solo la miró con una mezcla de distancia y vulnerabilidad que heló el ambiente.

Ese silencio extraño, casi doloroso, fue un punto de quiebre: el momento en que entendió que su vida entera había sido moldeada por una ausencia que nunca se atrevería a reclamar.

Lo que llegó a ser después sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años.

Sin buscar fama ni reconocimiento, comenzó a trabajar como mentor para jóvenes en situación de abandono.

Había algo profundamente simbólico en esta elección: un hijo que nunca recibió orientación se convertía en guía de otros que vivían historias similares.

No hablaba de su padre, no mencionaba lo que le había faltado, pero su forma de escuchar, su paciencia y su capacidad de ver heridas ocultas provenían, inevitablemente, de su propia historia emocional.

Algunos chicos a los que ayudó relataron que había en él una serenidad extraña, como si llevara una tristeza vieja que lo hacía especialmente sensible al dolor ajeno.

El impacto de esta revelación se hizo mayor cuando finalmente se conoció su identidad.

Aquellos que lo habían tratado como un hombre común descubrieron de pronto que detrás de su silencio había una historia que podría haber sido explotada por los medios, convertida en escándalo o utilizada políticamente.

Pero él había elegido lo contrario: construir una vida lejos de la figura del padre, enfocada en reparar lo que a él le había sido negado.

Esta elección desconcertó a historiadores, militantes y críticos que esperaban un discurso acusador, un ajuste de cuentas o al menos una explicación abierta.

Sin embargo, el hombre mantuvo su estilo de siempre: silencio firme, una paz inquietante y una determinación que nadie esperaba.

El contraste entre el mito del Che —apasionado, ruidoso, encendido en ideales— y el camino de su hijo —discreto, silencioso, profundamente humano— dejó a muchos con la extraña sensación de estar mirando dos historias que nunca llegaron a tocarse.

Y quizá ahí reside lo más sorprendente: el hijo no buscó reivindicación, no pidió reconocimiento, no exigió nada.

Su vida se convirtió en una especie de antítesis del personaje mundial que fue su padre, una demostración silenciosa de que no todos los legados se escriben con consignas o revoluciones.

Hoy, quienes estudian su trayectoria coinciden en que su historia no es la de un heredero abandonado que se quebró bajo el peso de un apellido imposible, sino la de un hombre que decidió rehacerse desde cero, construyendo un camino propio sin rencores públicos ni dramatismos.

Y sin embargo, cada vez que su nombre aparece, la reacción es la misma: un golpe emocional, una pausa incómoda, un silencio que recuerda que incluso los íconos dejan heridas que no aparecen en los libros.

Porque al final, lo más sorprendente no es lo que llegó a ser, sino cómo logró convertirse en alguien completamente distinto del fantasma que lo acompañó desde la cuna.

Una vida tejida en sombras, pero llena de una luz que nadie vio venir.