“Antes del final, hizo un gesto imposible de olvidar: la señal del Che que nadie se atrevió a contar” 🕯️✋

El compañero no era un nombre conocido ni una figura central del movimiento.

Era uno más entre muchos, alguien entrenado para obedecer, resistir y callar.

Por eso su testimonio resulta tan perturbador.

No viene cargado de épica ni de frases grandilocuentes.

Viene cargado de culpa acumulada.

Según su relato, el último encuentro con el Che no estuvo marcado por el caos, sino por una quietud inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del desenlace.

El Che estaba herido, exhausto, consciente de que las opciones se habían agotado.

No hubo órdenes finales ni intentos desesperados de escapar.

Lo que hubo fue una lucidez incómoda, una presencia total en el momento.

El compañero recuerda que, por unos segundos, nadie habló.

El entorno era hostil, pero el silencio pesaba más que cualquier amenaza externa.

Fue entonces cuando ocurrió la señal.

No fue exagerada ni teatral.

No buscaba ser vista por muchos, solo por quien estaba frente a él.

Un gesto breve, deliberado, que no tenía nada de improvisado.

El compañero describe una mirada fija, seguida de un movimiento casi imperceptible de la mano.

No señalaba un camino ni un enemigo.

Señalaba algo más difícil de asumir: aceptación.

Esa señal, según quien la vio, no fue de rendición, sino de comprensión.

Como si el Che hubiera decidido, en ese instante, dejar de luchar contra lo inevitable y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje silencioso.

No miedo.No súplica.

Una especie de despedida sin palabras, destinada a quedar atrapada en la conciencia de un solo testigo.

El compañero admite que tardó años en entender lo que había presenciado.

Durante mucho tiempo, intentó convencerse de que había imaginado ese gesto, de que su mente lo había fabricado para llenar un vacío insoportable.

Pero la imagen regresaba una y otra vez, intacta, inalterable.

Siempre la misma mirada.

Siempre la misma señal.

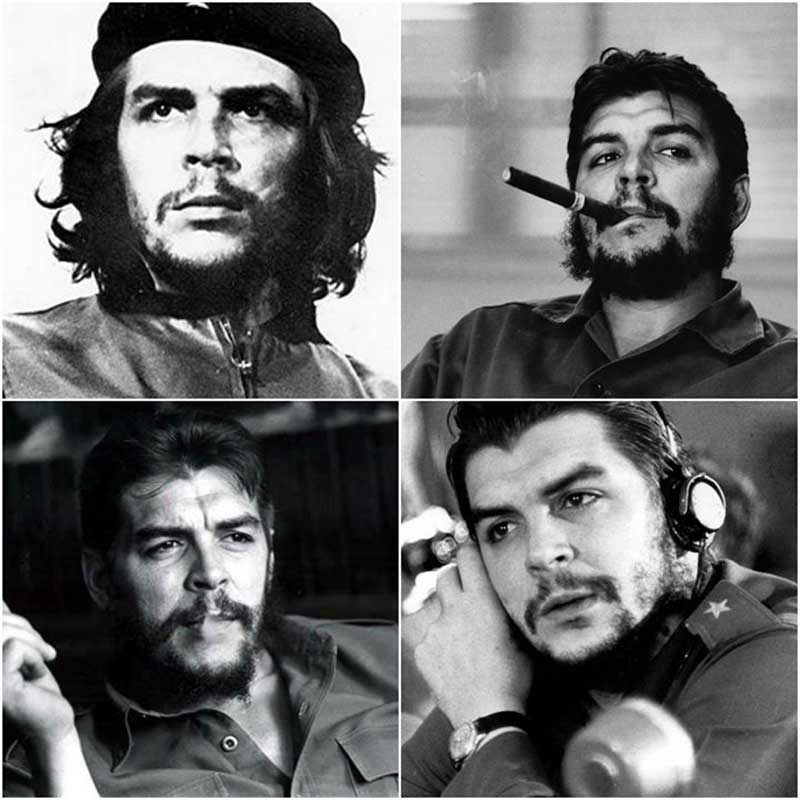

Lo más perturbador de su relato es que esa señal no encaja con la imagen pública que se construyó después.

No hay heroicidad explícita ni desafío final.

Hay algo más humano y, por eso mismo, más difícil de aceptar.

El Che, en ese instante, no parecía un símbolo, sino un hombre consciente de su final, eligiendo cómo enfrentarlo sin necesidad de palabras.

Tras ese momento, todo ocurrió rápido.

Voces externas, movimientos bruscos, la ruptura definitiva del silencio.

El compañero fue apartado, empujado a seguir vivo cuando quizás no quería.

Desde entonces, cargó con la certeza de haber sido el último en recibir algo auténtico del Che, algo que nunca apareció en libros ni discursos.

Durante años guardó silencio.

No por lealtad ideológica, sino por miedo a traicionar ese gesto.

Temía que ponerlo en palabras lo vaciara de sentido, que lo convirtiera en otra pieza de propaganda o especulación.

Pero el paso del tiempo transformó ese silencio en una carga insoportable.

Hablar se volvió una necesidad tardía, casi una confesión.

La revelación no pretende cambiar la historia oficial, pero sí agrietarla.

Introduce una dimensión íntima, incómoda, que no se deja domesticar fácilmente.

Obliga a pensar el final del Che no solo como un evento político o militar, sino como un momento profundamente personal, presenciado por alguien que nunca buscó protagonismo.

El compañero no pide que le crean ciegamente.

Sabe que su relato se moverá en el terreno de lo intangible, de lo imposible de verificar.

Pero insiste en algo: esa señal existió, y su peso fue suficiente para acompañarlo toda la vida.

No fue un mensaje para las masas, sino para una sola conciencia, condenada a recordarlo.

Hoy, al revelar lo ocurrido, no busca redención ni reconocimiento.

Busca alivio.

Dejar constancia de que, antes de morir, el Che no dejó una consigna, sino un gesto humano, silencioso, imposible de usar como bandera.

Algo que no se grita ni se imprime, pero que permanece.

Al final, quizás esa sea la revelación más inquietante.

Que en el último instante, lejos del mito y de la historia oficial, el Che eligió comunicarse sin palabras.

Y que esa señal, vista por un solo compañero, sobrevivió más tiempo que cualquier discurso.

Porque hay gestos que no mueren con quien los hace, sino que condenan a quien los ve a recordarlos para siempre.