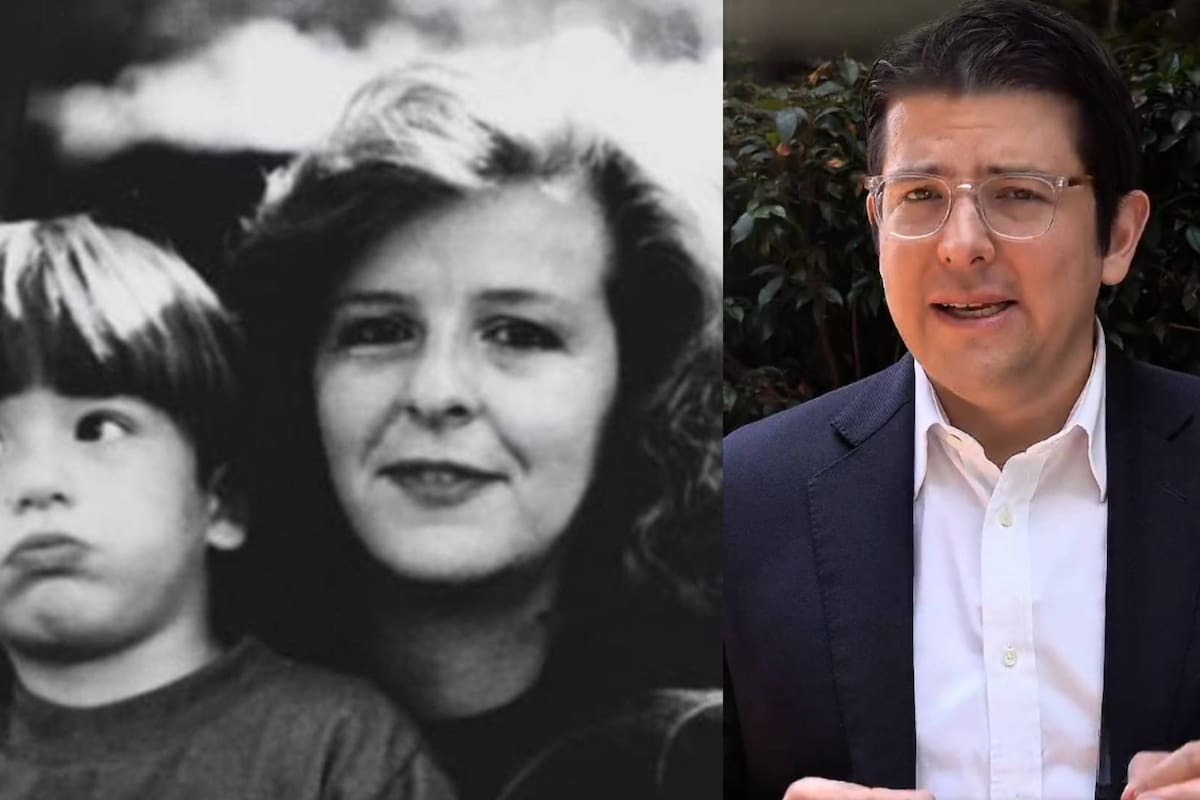

“Silencio roto, verdad desnuda: lo que la hermana de Uribe escondió durante décadas”

El momento ocurrió de manera inesperada.

No hubo cámaras preparadas ni un escenario cuidadosamente diseñado.

Fue en una conversación aparentemente sencilla, íntima, pero cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo.

La hermana de Miguel Uribe, tras años de mantenerse al margen de la exposición pública, decidió hablar.

Sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y determinación, como si hubiese llegado el día en que no se podía seguir ocultando más.

Con voz temblorosa pero firme, confesó una verdad que llevaba décadas guardada: una historia de dolor personal, de heridas que nunca cicatrizaron y que, en su momento, fueron enterradas bajo la alfombra de las apariencias familiares.

Lo más perturbador no fue solo el contenido de su revelación, sino la reacción del entorno: un silencio espeso, incómodo, que parecía alargar los segundos como si fueran eternos.

La confesión hablaba de una infancia marcada por la soledad, de momentos en los que la figura protectora que todos asumían no estaba realmente presente, y de cómo esa ausencia dejó cicatrices invisibles pero imborrables en su vida adulta.

Dijo haber cargado con esa verdad en silencio porque temía dañar la imagen pública de su hermano, un hombre cuyo nombre ha sido sinónimo de poder y ambición en el escenario político.

Pero a los 53, la carga ya era insoportable.

Las palabras salieron como un torrente contenido durante demasiado tiempo.

Cada frase estaba cargada de emoción, cada pausa revelaba años de represión.

El ambiente se volvió denso, casi irrespirable.

Aquellos que estaban presentes quedaron petrificados, sin atreverse a interrumpir ni a consolar.

La vulnerabilidad con la que se expuso contrastaba brutalmente con la dureza del mundo político al que pertenece su hermano.

Fue como si, de repente, se levantara un telón que mostraba la fragilidad humana escondida detrás de una fachada de poder.

Algunos han interpretado sus palabras como un acto de liberación personal, un grito desesperado por reconocimiento y justicia emocional.

Otros lo han visto como una traición imperdonable, una mancha que podría ser usada por enemigos políticos para atacar.

Pero lo que nadie pudo negar fue la fuerza del instante: una mujer enfrentándose al peso de su propia historia, decidida a no callar más.

La reacción inmediata de Miguel Uribe fue la de un silencio calculado, un mutismo que muchos consideran más elocuente que cualquier respuesta.

Ese silencio no hizo más que aumentar la sensación de ruptura, como si entre ambos se hubiese abierto una grieta imposible de reparar.

El relato de su hermana no solo destapó un aspecto desconocido de su vida familiar, sino que también reveló la soledad que puede esconderse detrás de los muros del poder.

La confesión terminó con un suspiro largo, casi un llanto contenido, y con una frase que heló la sangre de los presentes: “Ya no tengo miedo de decirlo, porque lo peor ya lo viví”.

Después de esas palabras, reinó un silencio sepulcral.

Nadie se movió, nadie se atrevió a aplaudir o a reaccionar.

Fue un instante en el que el tiempo pareció detenerse, dejando claro que lo dicho no tenía marcha atrás.

Desde ese momento, la imagen de la familia Uribe nunca volverá a ser la misma.

La revelación no solo abrió heridas personales, sino que también dejó al descubierto la fragilidad de una historia que se pretendía perfecta.

Y aunque muchos intentarán minimizarlo o convertirlo en un simple rumor pasajero, la verdad ya fue pronunciada en voz alta.

Y cuando una verdad así sale a la luz, jamás se puede encerrar de nuevo.