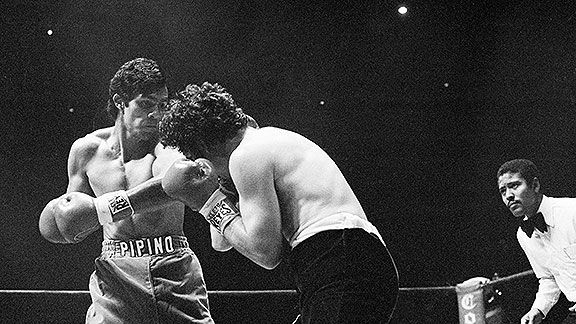

“Cuando el rugido se apagó: la historia oculta del boxeador que México borró de su memoria” 🕯️

Hubo un tiempo en que el nombre de Pipino Cuevas llenaba estadios y hacía vibrar las transmisiones de radio.

Era el niño de los barrios pobres que soñaba con algo más que sobrevivir.

Su historia parecía sacada de una película: a los 18 años ya era profesional, y a los 20, campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Nadie lo vio venir.

Su pegada era brutal, su estilo, indomable.

Cada combate era un espectáculo de fuego y sudor.

Pipino no solo peleaba, demolía.

Entre 1976 y 1980 defendió su título en once ocasiones, convirtiéndose en uno de los campeones más temidos de su generación.

Su golpe de izquierda era una sentencia.

Los rivales lo sabían: una mano mal colocada y todo terminaba.

México lo adoraba.

Era el rostro del poder, el hijo del pueblo convertido en leyenda.

Pero detrás de cada triunfo, algo oscuro se gestaba.

La fama le llegó demasiado pronto, el dinero también.

Y con ellos, las malas compañías, los falsos amigos y los intereses ocultos.

Los promotores lo explotaban, los empresarios lo rodeaban, y su entorno se llenaba de voces que aplaudían mientras le vaciaban los bolsillos.

Cuevas, de corazón noble y sonrisa tímida, no entendía que el verdadero enemigo no siempre está frente a ti en el ring.

Las noches de gloria comenzaron a volverse más cortas.

Las fiestas más largas.

Y el brillo del campeón se transformó en cansancio.

Cuando perdió el título ante el estadounidense Thomas Hearns en 1980, el mundo se detuvo.

Fue un nocaut brutal, el tipo de golpe que no solo apaga las luces del cuerpo, sino también las del alma.

En ese momento, algo dentro de Pipino se rompió.

Intentó volver, luchó con todo lo que le quedaba, pero la magia ya no era la misma.

Los aficionados que antes gritaban su nombre ahora lo miraban con lástima.

Los promotores que antes lo buscaban desaparecieron.

En cuestión de años, el ídolo del pueblo se convirtió en un fantasma de su propio mito.

Lo más triste fue lo que vino después.

Sin dinero, sin apoyo, sin rumbo, Cuevas comenzó a pelear por sobrevivir fuera del ring.

Algunos días daba exhibiciones por unos cuantos pesos, otros asistía a eventos donde la gente lo saludaba sin recordar que frente a ellos estaba uno de los campeones más grandes que México ha tenido.

En un país que olvida rápido, su nombre se fue borrando de los titulares.

La prensa hablaba de nuevas promesas, de nuevos héroes.

Nadie mencionaba al hombre que había abierto el camino, al gladiador que había defendido el honor nacional con sangre y orgullo.

En entrevistas posteriores, Pipino hablaba con humildad, sin rencor.

“Yo hice lo que tenía que hacer.

Lo di todo”, decía.

Y era cierto.

Lo dio todo: su cuerpo, su juventud, su vida.

Lo dio por un país que lo aplaudió cuando ganaba y lo abandonó cuando cayó.

Lo que pocos saben es que, detrás de esa sonrisa serena, vivía el dolor del olvido.

Cada vez que se subía a un ring improvisado, lo hacía no por dinero, sino por amor al boxeo, por no dejar morir la llama que lo había hecho leyenda.

Su historia refleja una verdad incómoda: México ama a sus campeones, pero no sabe cuidar de ellos.

A Pipino no lo derrotó un rival ni la edad.

Lo derrotó el abandono.

Lo derrotó el sistema que exalta la gloria momentánea y desprecia la memoria.

Hoy, cuando se habla de los grandes nombres del boxeo mexicano, su nombre aparece apenas como una nota al pie.

Y sin embargo, nadie golpeó como él, nadie tuvo su fuego.

Fue un guerrero de los de antes, de esos que pelean con el alma y sonríen aunque sangren.

Su legado no está en los trofeos ni en las estadísticas, sino en la inspiración que dejó en cada niño que alguna vez soñó con ponerse los guantes.

Pipino Cuevas no fue solo un boxeador; fue un símbolo.

Un recordatorio de que la gloria es efímera, pero el corazón del verdadero campeón nunca se apaga.

En las arenas vacías, en los recuerdos de los viejos aficionados, aún resuena su voz, su golpe, su historia.

Y aunque México parezca haberlo olvidado, su leyenda sigue viva, esperando el día en que el país que lo vio nacer vuelva a decir su nombre con orgullo.

Porque un guerrero como Pipino nunca muere, solo descansa en el eco eterno del ring.