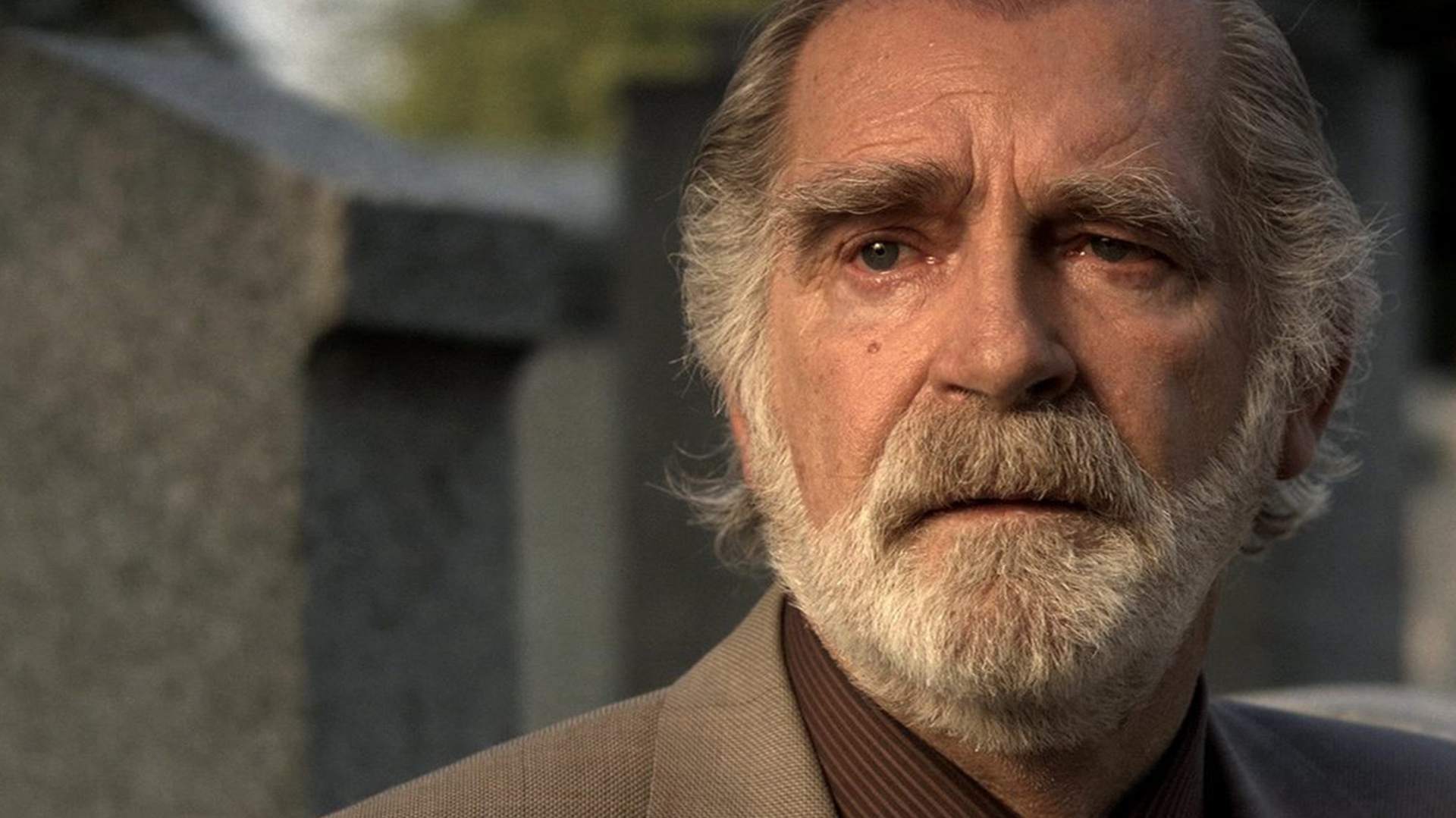

Fernando Luján nació en 1938 en Bogotá bajo el nombre de Fernando Ciangherotti Soler.

Su sangre llevaba el peso de una de las dinastías más temidas y respetadas del cine mexicano.

Su madre, Mercedes Soler, pertenecía al legendario clan encabezado por Fernando, Andrés, Domingo y Julián Soler, hombres que no solo actuaban, sino que decidían destinos dentro de la industria.

Su padre, Alejandro Ciangherotti, era actor, pero jamás fue tratado como un igual.

Desde niño, Fernando entendió que dentro de los Soler había jerarquías… y él no estaba en la cima.

Crecer bajo ese apellido no fue un privilegio, fue una carga.

A Fernando le dolía ser presentado como “el sobrino de”, como si su talento no existiera por sí mismo.

Dentro de la familia reinaba la disciplina rígida, el control absoluto y una idea casi militar del arte.

Su tío Fernando Soler, patriarca del clan, imponía respeto, pero también distancia.

El joven Fernando, bohemio, inquieto y creativo, se sentía asfixiado.

El quiebre emocional llegó cuando buscó consejo de su tío para interpretar una escena.

Esperaba guía.

Recibió desprecio.

“O lo aprendes solo o no sirves para esto”.

Esa frase lo marcó para siempre.

Años después lo diría sin rodeos: la familia Soler nunca le abrió los brazos.

A los 16 años tomó la decisión más radical de su vida.

Renunció al apellido Soler.

Abandonó Ciangherotti Soler y nació Fernando Luján.

Un nombre sin historia, sin poder, pero libre.

Para la dinastía fue una traición imperdonable.

Para su madre, una herida profunda.

Desde ese momento, los Soler lo borraron del relato familiar.

Simplemente dejó de existir.

Sin red de protección, Fernando se lanzó a vivir como sentía.

Y lo hizo de la forma más escandalosa posible.

Se enamoró de Sara Wasi, una actriz chilena 30 años mayor que él, intelectual, socialista, brillante.

La relación sacudió al México conservador de los años cincuenta.

Adolescente y mujer madura.

Escándalo absoluto.

La familia Soler lo dio por perdido.

Fernando se fugó con ella.

Vivieron aislados, juzgados, señalados.

Él jamás se arrepintió.

Sara le enseñó a pensar, a cuestionar, a romper moldes.

El amor no los destruyó.

Fue la presión social.

Después intentó una vida más convencional.

Se casó joven, tuvo hijos, pero la estabilidad nunca fue su territorio natural.

Fernando vivía para el cine, la noche, la bohemia.

Tuvo múltiples matrimonios, amores intensos, rupturas dolorosas.

Diez hijos con distintas mujeres.

Presencias intermitentes.

Ausencias que dejaron cicatrices.

Él mismo reconoció haber sido caótico, impulsivo, difícil de amar.

Durante décadas, su vida fue un torbellino.

Brillaba en pantalla, pero en casa todo se rompía.

Hasta que, a los 60 años, algo cambió.

Conoció a Marta Mariana Castro, 28 años menor.

Esta vez él era el mayor.

La ironía era brutal.

Contra todo pronóstico, encontró paz.

Se casaron, tuvieron un hijo, Franco Paolo.

Por primera vez, Fernando se quedó.

Al mismo tiempo ocurrió algo aún más profundo.

Se reconcilió con su madre, Mercedes Soler.

Sin cámaras, sin discursos.

Solo dos personas sanando una herida antigua.

Nunca se reconcilió con la dinastía.

Pero perdonó a quien más le importaba.

La salud comenzó a fallar a partir de 2015.

Perdió peso, perdió la voz, fue sometido a cirugías de corazón.

Aun así, se negó a retirarse.

Actuar era su forma de seguir vivo.

En diciembre de 2019 hizo su último viaje a Puerto Escondido, su refugio.

Ahí, el 11 de enero de 2020, murió a los 79 años por una oclusión pulmonar.

Dos meses después ocurrió lo impensable.

Durante los Óscar 2020, su imagen apareció en el In Memoriam.

Fernando Luján fue honrado por la Academia de Hollywood.

Ninguno de los grandes Soler lo había sido.

El rebelde, el expulsado, el que rechazó el apellido… fue el elegido.

Pero el golpe no terminó ahí.

Tras su muerte, su hijo menor, Franco Paolo, cayó en una depresión psicótica.

Perdió el equilibrio mental, revivió traumas antiguos, enfrentó paranoia y alucinaciones.

Necesitó tratamiento psiquiátrico durante meses.

La música fue su salvación.

Compuso “January Eleventh”, transformando el dolor en homenaje.

Fernando Luján vivió 79 años intensos, contradictorios, dolorosos y libres.

Pagó caro por romper con su linaje, pero murió sabiendo algo esencial: el mundo lo recordó no como un Soler, no como un sobrino… sino simplemente como Fernando Luján.