José Mojica nació en San Gabriel, Jalisco, en un entorno humilde marcado desde temprano por la ausencia.

Nunca conoció a su padre biológico y la muerte de su padrastro hundió a su familia en la precariedad.

Cuando apenas era un niño, su madre lo llevó a la Ciudad de México buscando sobrevivir.

Allí, entre carencias y sobresaltos, comenzó a gestarse un talento extraordinario.

La Revolución Mexicana sacudía el país y el joven Mojica crecía rodeado de incertidumbre.

Estudió en la Academia de San Carlos y más tarde en la Escuela Nacional de Agricultura, pero fue el arte el que lo reclamó.

Ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde su voz de tenor empezó a deslumbrar.

No solo cantaba: estudiaba idiomas, teatro, danza, equitación.

Se estaba formando un artista total.

Su debut operístico llegó en 1916 y fue un impacto inmediato.

Interpretar a Rossini y Verdi con semejante potencia vocal lo colocó rápidamente entre las promesas más brillantes de México.

Pero Mojica quería más.

En 1917, con apenas quinientos dólares en el bolsillo, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, decidido a conquistar un mundo que no lo estaba esperando.

En Nueva York sobrevivió como pudo, asistiendo desde los asientos más altos del Metropolitan Opera para ver cantar a Enrico Caruso.

El destino intervino cuando Caruso lo escuchó en persona.

Impresionado, lo ayudó a ingresar a la Ópera Cívica de Chicago.

A partir de ahí, la carrera de Mojica se disparó.

Compartió escenarios con figuras legendarias, cantó en varios idiomas y se consolidó como un tenor de talla internacional.

Pero su voz no solo pertenecía a la ópera.

Con la llegada del cine sonoro, Hollywood lo llamó.

Mojica firmó contratos, grabó discos para sellos como Edison y Victor, y se convirtió en una figura codiciada del cine musical.

Su interpretación de Júrame, compuesta especialmente para él por María Grever, lo inmortalizó.

La canción cruzó generaciones y fronteras, convirtiéndose en un himno eterno del romanticismo.

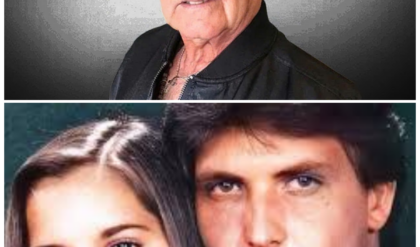

En la década de 1930, José Mojica era un símbolo del éxito latino.

Filmaba en Hollywood, México, Argentina y España.

Vivía rodeado de celebridades como Dolores del Río, Agustín Lara, Pedro Infante y Jorge Negrete.

Construyó una espectacular hacienda en California y restauró la Villa Santa Mónica en San Miguel de Allende para su madre.

Todo indicaba que su vida seguiría ascendiendo.

Entonces ocurrió la tragedia silenciosa.

La muerte de su madre lo quebró.

El golpe fue tan profundo que sacudió los cimientos de su identidad.

Aquella fe que había heredado desde niño regresó con una fuerza devastadora.

Mojica comenzó a sentir que la fama ya no le pertenecía, que los aplausos eran huecos frente al vacío interior.

Según relató más tarde, una experiencia mística terminó de sellar su decisión.

Vendió sus propiedades, abandonó los estudios, rechazó contratos y dejó atrás una fortuna.

En 1942 ingresó al seminario franciscano en Cuzco, Perú, adoptando el nombre de Fray José de Guadalupe.

El mundo no lo podía creer.

Hollywood perdió a una de sus grandes estrellas sin explicación lógica.

Fue ordenado sacerdote en 1947.

Ya no vestía trajes elegantes ni pisaba alfombras rojas.

Caminaba en sandalias, servía a los pobres y dedicaba su talento a recaudar fondos para obras religiosas.

Escribió su autobiografía Yo, pecador, donde narró con crudeza el conflicto entre el artista y el hombre de fe.

Aun así, el arte nunca lo abandonó del todo.

Pintó, dirigió teatro amateur y ocasionalmente cantó, siempre con fines benéficos.

Su voz, la misma que había llenado teatros, ahora resonaba en iglesias y conventos.

Paradójicamente, terminó quedando sordo, una ironía cruel para un hombre cuya vida había sido definida por el sonido.

Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad.

En 1974 le amputaron una pierna tras una cirugía complicada.

Aun así, siguió cumpliendo sus deberes sacerdotales con serenidad.

Murió el 20 de septiembre de 1974, a los 78 años, tras una insuficiencia cardíaca.

Su velorio fue multitudinario.

El ataúd, cubierto con banderas latinoamericanas, simbolizaba la vida de un hombre que había pertenecido a muchos países, pero que eligió el silencio como destino final.

Fue sepultado en las catacumbas del convento franciscano, lejos del ruido que una vez lo rodeó.

José Mojica dejó una pregunta que aún incomoda: ¿qué vale más, la gloria del mundo o la paz del alma? Su vida fue un acto radical de renuncia, un sacrificio absoluto que transformó la fama en fe y el aplauso en oración.