El 1 de diciembre de 1980, en un gimnasio casi vacío del Hyatt Regency de Houston, ocurrió un episodio que con el tiempo se convertiría en una historia susurrada entre entrenadores y viejos aficionados al boxeo.

No hubo cámaras, ni público, ni promotores alrededor del ring.

Solo dos campeones, dos estilos opuestos y una herida abierta que necesitaba cerrarse a golpes.

Aquella noche, Roberto Durán y Salvador Sánchez compartieron un sparring que, según quienes conocieron el relato, dejó una huella profunda en ambos.

Salvador Sánchez tenía apenas 21 años, pero ya era campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Su récord marcaba 37 victorias, una derrota y un empate.

Medía 1,70 metros y pesaba 57 kilos.

En México comenzaba a ser respetado; fuera del país, su nombre apenas empezaba a circular entre especialistas.

Estaba en Houston preparando su próxima defensa ante Juan La Porte.

Venía de días intensos de entrevistas y compromisos promocionales que lo agotaban más que el propio entrenamiento.

Para él, entrenar no era espectáculo: era orden mental.

Aquella noche llegó sin anunciarse.

Saltó la cuerda con ritmo parejo, trabajó abdominales, estiró y subió al ring a hacer sombra.

Su boxeo no era vistoso, era preciso.

Jab medido, pasos laterales cortos, giros mínimos.

No había movimientos sobrantes.

Cada gesto parecía pensado para resolver un problema antes de que existiera.

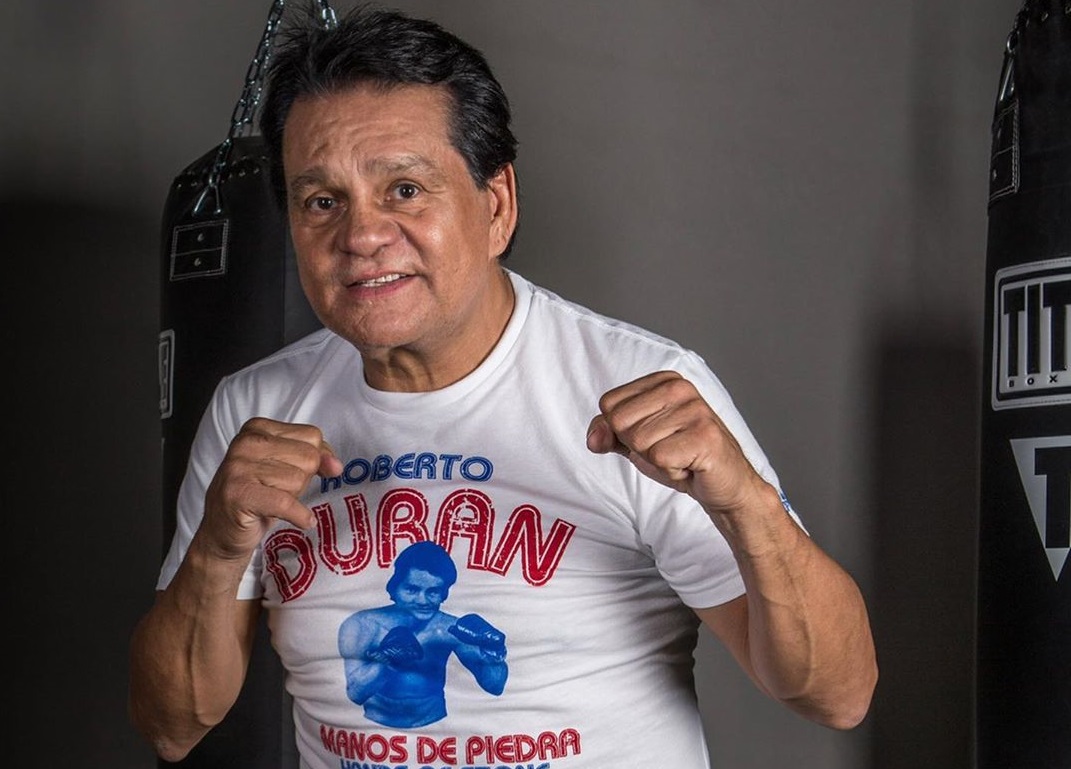

En el otro extremo del gimnasio apareció Roberto Durán.

Tenía 29 años, 72 victorias y solo dos derrotas.

Era ya una leyenda.

Sin embargo, cargaba una de las semanas más duras de su carrera.

Días antes había perdido ante Sugar Ray Leonard en una de las peleas más comentadas del año.

La derrota lo perseguía.

En Houston atendía compromisos contractuales y reuniones con promotores, pero la rabia no se resolvía con papeles.

Durán se vendó las manos y comenzó a castigar la bolsa pesada con violencia contenida.

Ganchos cortos al cuerpo, hombro contra el saco, presión constante.

No entrenaba contra un rival concreto: peleaba contra su frustración.

Fue entonces cuando vio a Sánchez boxeando en silencio.

La calma del mexicano le resultó incómoda.

Donde Durán era fuego, Sánchez era hielo.

Después de observarlo unos minutos, Durán se acercó al ring y lanzó una crítica directa: “Mucho pasito, pero cuando te cierran se te acaba la ciencia”.

Sánchez detuvo la sombra y respondió sin elevar la voz: “No es correr. Es elegir dónde se pelea”.

La frase no fue un desafío teatral; fue una declaración de principios.

La tensión creció hasta que Durán propuso lo inevitable: dos rounds, sin caretas, solo guantes y boquilla.

No había público que impresionar.

Sánchez aceptó con una palabra: “Trabajo”.

El primer round comenzó con Durán avanzando decidido a cortar el ring y llevar la pelea al terreno del choque.

Intentó imponer su clásico estilo de presión, buscando el cuerpo desde el inicio.

Sánchez no huyó en línea recta.

Se movió apenas lo suficiente.

Centímetros que cambiaban el ángulo.

El primer gancho de Durán encontró codo.

Un jab ligero de Sánchez tocó la frente del panameño.

No era un golpe para dañar, era un recordatorio de distancia.

Durán insistió.

Cerró espacios con oficio, metió hombro, rozó costillas.

Algunos golpes al cuerpo entraron.

Sánchez los sintió, pero no perdió compostura.

Cada vez que Durán se estiraba demasiado, el mexicano respondía con combinaciones breves y salía por un ángulo mínimo.

El presionador empezaba a llegar tarde.

![]()

El round fue un pulso entre fuego y reloj.

Durán buscaba intensidad; Sánchez imponía ritmo.

Cuando sonó el final, no hubo caídas, pero sí una constatación: el joven campeón no era un sparring común.

En el segundo asalto, Durán ajustó.

Dejó de entrar solo con rabia y empezó a cortar mejor los desplazamientos.

Durante algunos intercambios logró conectar golpes sólidos al torso.

Sánchez respiró hondo y volvió al metrónomo: jab al pecho, jab a la cara, giro corto.

No se trataba de huir, sino de administrar segundos.

El momento decisivo llegó cuando Durán, decidido a cerrar con autoridad, se lanzó con peso adelantado buscando un golpe fuerte.

Sánchez leyó la carga antes de que el puño saliera completo.

Medio paso atrás, giro mínimo y contragolpe exacto.

No fue un bombazo espectacular, pero encontró a Durán comprometido en su propio impulso.

El panameño perdió el equilibrio y cayó de rodilla a la lona.

El gimnasio quedó en silencio.

No era un nocaut devastador, pero sí un mensaje claro.

Durán se levantó sorprendido.

Sánchez no celebró.

Se acercó y le tendió la mano.

El gesto fue tan importante como el golpe.

Según la historia que circuló años después, Durán admitió que había llegado cargado por la derrota reciente.

Sánchez respondió sin arrogancia: solo estaba trabajando.

El intercambio final no fue de golpes, sino de reconocimiento.

Durán entendió que la calma también podía imponerse; Sánchez comprobó que su estilo resistía incluso ante una figura mundial decidida a presionarlo.

Doce días después, Salvador Sánchez defendió su título ante Juan La Porte.

Más adelante derrotaría a Wilfredo “Bazooka” Gómez y consolidaría un reinado que alcanzó nueve defensas exitosas.

Su récord final sería de 44 victorias y una sola derrota.

Su boxeo —basado en control del tiempo, lectura del rival y precisión— se convirtió en escuela para generaciones.

El 12 de agosto de 1982, cuando apenas tenía 23 años, Sánchez murió en un accidente automovilístico en la carretera de Querétaro a San Luis Potosí.

México sintió que había perdido a un campeón en pleno ascenso, quizá antes de alcanzar su techo real.

Durán continuó su carrera y amplió su leyenda, pero nunca negó el respeto hacia el mexicano.

El sparring de Houston nunca fue oficial ni documentado en video.

No hay registros formales, solo testimonios y relatos transmitidos con el tiempo.

Sin embargo, la escena resume dos filosofías del boxeo: la presión ardiente contra el control frío; la imposición física frente a la inteligencia táctica.

Más allá de la anécdota, aquella noche simboliza algo mayor.

El boxeo no se define únicamente por la fuerza o el orgullo, sino por la capacidad de entender el tiempo, manejar la distancia y dominar las emociones.

En un gimnasio casi vacío, sin público ni reflectores, dos campeones aprendieron algo distinto: que el fuego puede intimidar, pero la calma, cuando está bien entrenada, también puede derribar.