Octavio Mesa Gómez nació el 4 de agosto de 1933 en Santa Rosa de Osos, Antioquia, pero fue en el barrio Manrique de Medellín donde se forjó su identidad.

Creció en un entorno obrero, atravesado por la dureza del trabajo manual y la oralidad campesina.

Desde niño mostró un talento natural para cantar.

A los ocho años ya destacaba en actos escolares, y antes de cumplir los quince comenzó a componer, transformando celos, traiciones y humor cotidiano en canciones directas y reconocibles.

Su primera composición, Mi rival, escrita tras perder a su novia a manos de un amigo, anticipó lo que sería su sello: narrar sin filtros la vida real, sin embellecerla.

Esa honestidad brutal lo acompañaría siempre, para bien y para mal.

El ascenso de Octavio Mesa coincidió con la consolidación de la música parrandera, un género nacido en las montañas antioqueñas, cantado en cantinas, patios y fiestas populares.

Mesa no inventó el género, pero lo empujó hacia una versión más explícita, más pícara y más comercial.

Sus letras, cargadas de doble sentido, humor sexual y lenguaje rural sin maquillaje, rompieron tabúes en una sociedad que se escandalizaba en público y reía en privado.

Con canciones como Los relajos del arriero y Las andanzas del arriero, Mesa dejó claro que no estaba interesado en idealizar el campo.

Prefería exagerar sus excesos, burlarse de sus contradicciones y retratarlo con crudeza.

De ahí nació su apodo: el Arriero Mayor.

Un título que reflejaba tanto su temática como su autoridad dentro del género.

El público lo adoraba.

Sus discos se volvieron imprescindibles en las parrandas decembrinas, en las reuniones familiares y en las noches interminables de aguardiente.

Pero el respeto institucional nunca llegó.

Sectores conservadores lo tacharon de vulgar, obsceno y peligroso para la moral.

Mesa jamás se disculpó.

Para él, no estaba inventando nada: solo decía en voz alta lo que muchos pensaban.

A pesar de su popularidad, la realidad económica siempre fue frágil.

Como muchos músicos rurales de su generación, Octavio Mesa jamás construyó estabilidad financiera.

Grababa discos que se vendían bien, pero las regalías eran mínimas.

Ganaba más dinero cantando en pueblos pequeños que por sus composiciones, muchas de las cuales fueron interpretadas por otros artistas sin que eso se tradujera en seguridad económica.

Mientras su música sonaba por todas partes, él trabajaba como arriero, conductor de camión, recolector de café y vendedor ambulante.

Vivía una doble vida: ícono cultural de Antioquia y trabajador informal tratando de sobrevivir.

Esa contradicción lo acompañó hasta el final.

En sus últimos años, Mesa vivía modestamente en Medellín, en una casa arrendada que compartía con tres de sus nueve hijos.

Sus ingresos se reducían a una pensión mínima, insuficiente para cubrir con holgura los gastos diarios.

El hombre que había hecho reír a generaciones enteras luchaba para pagar el arriendo.

Aun así, nunca renegó de su camino.

Según relató su hijo Robinson Mesa, Octavio repetía que no le preocupaba el dinero.

No era indiferencia: era una forma de libertad resignada.

El aplauso del público, más que la riqueza, era lo que le recordaba que su voz seguía viva.

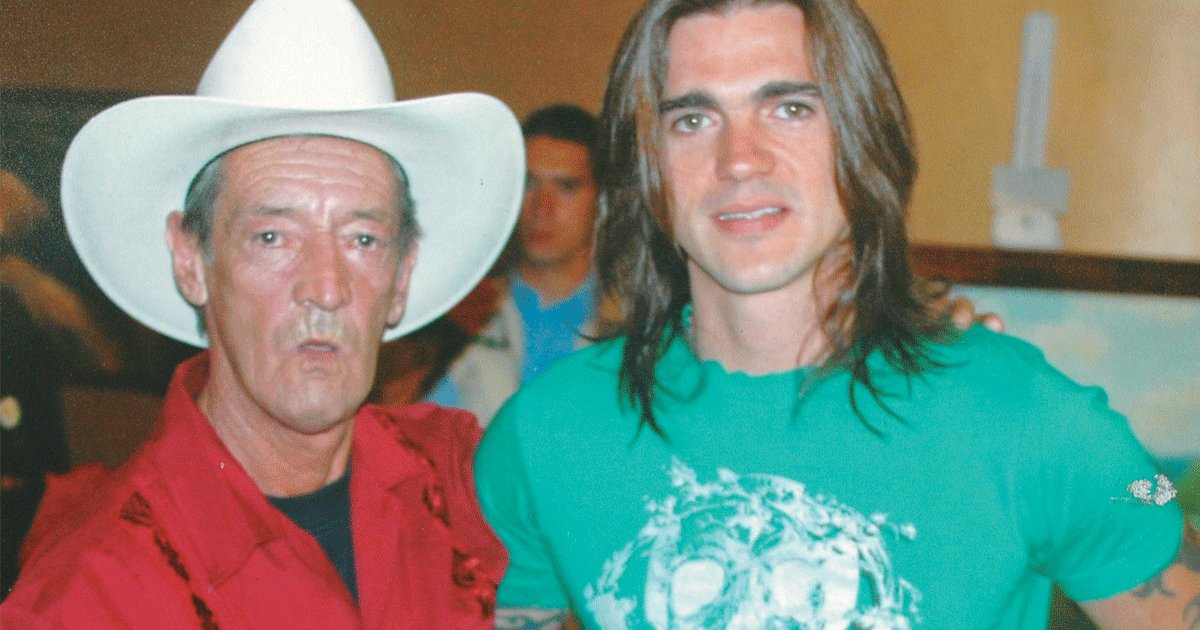

Uno de los giros más simbólicos de su historia llegó con Juanes.

El cantante, criado escuchando música parrandera, reconoció en Mesa una raíz auténtica de la identidad paisa.

No lo trató como una reliquia, sino como un maestro.

De esa admiración nació una relación creativa que influyó incluso en La camisa negra, uno de los mayores éxitos del pop latino, cuya estructura y espíritu beben del doble sentido y la ironía propias de la parranda.

En 2005, Octavio Mesa vivió uno de los momentos más grandes de su carrera: cantó ante más de 100,000 personas en Medellín durante el cumpleaños de la ciudad, invitado por Juanes, quien lo presentó públicamente como su inspiración.

Fue una noche de reconocimiento masivo, pero también una excepción.

La validación llegó tarde y no cambió su situación económica.

En 2006, Juanes intentó ir más allá y decidió que el primer lanzamiento de su nuevo sello discográfico sería un álbum de Octavio Mesa.

El proyecto nunca se concretó.

Como muchas cosas en su vida, quedó inconcluso.

Octavio Mesa Gómez murió el 12 de marzo de 2007, a los 73 años, en Medellín.

La causa fue una falla cardíaca agravada por complicaciones renales que lo habían debilitado durante años.

Su muerte no fue un evento mediático explosivo.

No hubo escándalo ni gloria final.

Hubo tristeza, respeto y memoria.

El rey de la parranda murió sin fortuna, pero dejó algo más duradero: una voz incrustada en la identidad cultural de Antioquia.

Sus canciones siguieron sonando en cantinas, fiestas y reuniones familiares, exactamente donde siempre pertenecieron.

La tragedia de Octavio Mesa no está solo en su muerte, sino en la paradoja que representa.

Un hombre que definió un género, que hizo reír a un pueblo entero, que fue el alma de la fiesta, terminó enfrentando la vejez con precariedad.

Su historia expone una verdad incómoda: en la cultura popular, el aplauso no siempre protege, y la fama rara vez garantiza dignidad material.

Octavio Mesa no murió rico.

Murió humano.

Y quizá por eso su voz sigue viva.