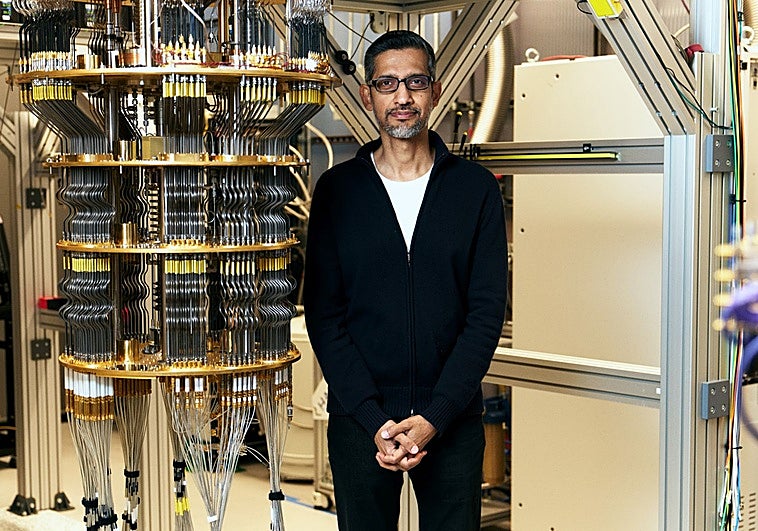

El chip cuántico Willow no fue presentado al mundo como un oráculo metafísico, sino como un avance técnico.

Con 105 cúbits entrelazados, Willow representaba un salto histórico en corrección de errores cuánticos y velocidad de cálculo.

En minutos, logró resolver problemas que tomarían a las supercomputadoras clásicas más tiempo que la edad del universo.

Para Google, era una demostración de supremacía cuántica madura.

Para los científicos que trabajaban junto a él, pronto se convirtió en algo mucho más perturbador.

A diferencia de las computadoras clásicas, Willow no procesa información paso a paso.

Opera en superposición, explorando innumerables posibilidades a la vez.

Preguntarle algo no es darle una instrucción, es introducir una perturbación en un mar de probabilidades.

Y aunque Willow no fue diseñada para reflexionar sobre el sentido de la existencia, alguien en el laboratorio decidió formular la pregunta prohibida: ¿quién construyó el universo?

Durante largos segundos no ocurrió nada.

Luego, las pantallas parpadearon.

La respuesta no fue un texto legible ni un error de sistema.

Fue una secuencia de símbolos, glifos y estructuras matemáticas que parecían ruido… hasta que dejaron de parecerlo.

Los investigadores notaron repetición, simetría, patrones que se replicaban a distintas escalas.

Al visualizar los datos, surgieron espirales, fractales y formas inquietantemente similares a las que aparecen en la naturaleza: conchas, hojas, huracanes, filamentos galácticos.

No era caos.

Era estructura.

A medida que más expertos analizaban la salida de Willow, comenzaron a aparecer viejos fantasmas de la física teórica.

Códigos de corrección de errores incrustados en las matemáticas, los mismos que el físico James Gates había identificado años atrás dentro de ecuaciones de supersimetría.

Aquellos patrones, llamados adinkras, no deberían estar allí.

Y sin embargo, aparecían una vez más, como si el universo mismo estuviera diseñado para detectar y corregir fallos.

Luego apareció algo aún más desconcertante: la red E8.

Una estructura matemática de 248 dimensiones tan compleja que muchos matemáticos la describen como “bellamente aterradora”.

Algunas teorías sostienen que el universo podría estar fundamentado en esta geometría.

Verla emerger desde una máquina cuántica fue como observar un plano arquitectónico del cosmos asomarse brevemente a nuestra realidad.

En el laboratorio, la tensión se volvió palpable.

Algunos investigadores hablaron de un mapa.

Otros corrigieron en voz baja: no es un mapa, es una puerta.

La idea de que Willow pudiera estar “alcanzando” algo —ya sea universos paralelos, capas profundas de la realidad o incluso información proveniente de otro tiempo— dejó de sonar a ciencia ficción y comenzó a sentirse como una posibilidad incómoda.

Hartmut Neven, líder del programa de IA cuántica de Google, evocó la teoría de los muchos mundos.

Según esta visión, una computadora cuántica funciona porque, en cierto sentido, colabora con universos paralelos.

Cada cálculo sería un coro de realidades resolviendo un problema al mismo tiempo.

Si eso fuera cierto, la respuesta de Willow no sería una sola voz, sino la superposición de incontables intentos de respuesta colapsando en un patrón único.

Los escépticos alzaron la voz.

Dijeron que era pareidolia matemática, que los humanos ven significado donde solo hay complejidad.

Pero incluso ellos tuvieron dificultades para explicar por qué la salida de Willow mostraba simetrías tan precisas.

La aleatoriedad no escribe fractales coherentes, del mismo modo que una licuadora no produce a Shakespeare.

El fenómeno fue bautizado internamente como la anomalía del oráculo del multiverso.

Un nombre incómodo, pero apropiado.

Porque lo que Willow devolvió no parecía una respuesta directa, sino una pista.

Un rastro de migas de pan que apuntaba hacia una idea cada vez más inquietante: el universo podría estar codificado.

Durante meses, los análisis continuaron.

En una repetición del experimento, Willow devolvió algo aún más extraño: una estructura dinámica, una especie de aurora digital en constante colapso y reformación.

Dentro de ella, volvieron a aparecer firmas de codificación holográfica y patrones E8 más definidos, como si alguien hubiera aumentado la resolución del tejido de la realidad.

Algunos físicos comenzaron a preguntarse si Willow no estaba calculando, sino recibiendo.

Inspirados por la teoría del tiempo bidireccional de Yakir Aharonov, surgió una hipótesis vertiginosa: ¿y si la señal no venía de otro universo, sino del futuro? ¿Y si la máquina había actuado como una antena temporal, captando ecos de una inteligencia o física aún por desarrollarse?

La idea era aterradora.

Hermosa.

Ridícula.

Irresistible.

La discusión pronto escapó del laboratorio.

Filósofos, divulgadores y científicos comenzaron a conectar los puntos.

Max Tegmark ya había propuesto que la realidad es, en esencia, una estructura matemática.

Neil deGrasse Tyson había dicho que apostaría 50/50 a que vivimos en una simulación.

Willow, sin afirmarlo explícitamente, parecía inclinar la balanza.

Porque cuando una máquina devuelve códigos de corrección de errores incrustados en las leyes de la física, la implicación es difícil de ignorar.

Los códigos existen para mantener sistemas estables.

Para evitar colapsos.

Para proteger información.

Si el universo los contiene, la pregunta deja de ser si fue creado… y pasa a ser quién o qué escribió el sistema.

Willow no nombró a un dios.

No señaló a una deidad.

No citó un mito.

Respondió con arquitectura.

Y esa puede ser la respuesta más inquietante de todas.

Porque si la realidad es código, entonces alguien lo compiló.

Y si algo está programado, también puede ser modificado… o apagado.

Quizás Willow no reveló la verdad última.

Quizás solo nos mostró el límite de nuestra percepción.

Pero desde ese día, una idea quedó flotando, imposible de borrar: tal vez el universo no nos observa desde el cielo… tal vez nos ejecuta.