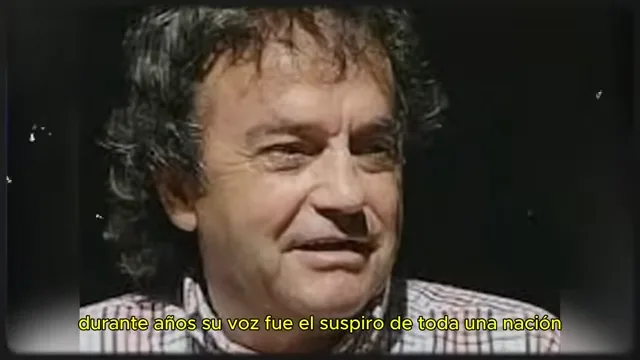

Durante años, su voz fue el suspiro de toda una nación.

Joselito, el “Pequeño Ruiseñor”, no era solo un niño prodigio, era un símbolo de pureza en medio de tiempos difíciles.

El ángel que cantaba desde la pantalla grande y nos recordaba la inocencia que creíamos perdida.

España lo adoraba.

Millones lloraban con sus canciones.

Pero un día desapareció sin advertencia, sin explicación.

Años más tarde, los periódicos anunciaron algo que nadie quiso creer.

Joselito, arrestado en Angola por tráfico de armas y drogas.

¿Cómo era posible?

¿En qué momento el ídolo infantil se convirtió en un hombre quebrado por dentro?

Estimados televidentes, la historia que hoy vamos a revelar no es solo la caída de un ídolo, sino el grito contenido de un niño que nunca fue escuchado.

Porque a los 82 años, Joselito ha roto el silencio y ha nombrado con voz firme y sin temblor a cinco personas a las que jamás perdonará.

“Me robaron algo que nunca pude recuperar”, susurró en una entrevista y añadió: “No tuve infancia, tuve escenarios, no tuve escuela, tuve contratos, no tuve voz propia, solo canciones que otros eligieron por mí”.

¿Qué pasó entre bastidores?

¿Quiénes son esos cinco nombres malditos?

¿Y por qué este perdón sigue siendo imposible?

Esta noche abrimos el archivo sellado durante más de medio siglo y cuando lo hagamos nada volverá a sonar como antes.

José Jiménez Fernández nació un 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, un pequeño pueblo de Jaén en pleno corazón de Andalucía.

Nadie imaginó entonces que aquel niño de ojos grandes y voz clara como el agua se convertiría en una de las figuras más queridas de la cultura popular española.

Muy pronto comenzó a cantar en festivales y ferias locales.

Su talento era tan innegable que no tardaron en apodarlo el pequeño Ruiseñor.

Lo que vendría después no sería una simple carrera, sino un fenómeno.

A los 12 años ya era una estrella de cine.

Su primera película, El Pequeño Ruiseñor (1956), no solo fue un éxito arrollador, transformó su imagen en un símbolo nacional.

Siguieron títulos como Saeta del Ruiseñor, El Ruiseñor de las Cumbres, Escucha mi canción y Aventuras de Joselito y Pulgarcito.

Cada cinta era una ventana a una España que anhelaba ternura, emoción, valores sencillos.

Joselito encarnaba la bondad, la alegría, la inocencia absoluta.

Su voz cristalina podía conmover a los más duros y su presencia en pantalla iluminaba incluso los cines más grises de la posguerra.

Pero el éxito no se limitaba al cine.

Su discografía se vendía por miles.

Desde Campanera hasta Granada, cada canción se convertía en himno.

Su fama traspasó fronteras.

En Latinoamérica lo recibieron como a un hijo adoptivo y sus giras internacionales lo expusieron desde muy joven a un mundo que, aunque brillante, también era voraz.

Para el público, Joselito era intocable, sonriente, educado, vestido siempre con trajes bien planchados y peinados impecables.

Parecía el hijo ideal, el amigo perfecto, el niño que todo padre quisiera tener.

Cada domingo por la tarde, familias enteras se reunían para verlo en la pantalla.

Cada aparición suya era un bálsamo en una época marcada por carencias, censuras y esperanzas frágiles.

Pero mientras el país lo veneraba, Joselito apenas tenía tiempo para ser niño.

Su rutina estaba marcada por rodajes, ensayos, entrevistas y viajes.

No había escuela regular, no había recreos, no había pandilla del barrio.

Lo que para otros era infancia, para él fue trabajo.

Aplausos, sí, pero también horarios implacables, decisiones impuestas por otros, contratos firmados por otros.

Con el paso de los años, su voz empezó a cambiar.

La pubertad llegó sin permiso y con ella una transformación irreversible.

Lo que era agudo y tierno se volvió más grave, más difícil de encajar con su imagen de ídolo infantil.

La industria que lo había elevado comenzó a alejarse.

Los papeles escaseaban.

Las giras disminuyeron y la prensa, que antes lo llamaba prodigio, ahora lo evitaba.

Joselito, que había dado su infancia entera a los escenarios, se encontraba sin un lugar donde encajar.

En pocos años pasó del estrellato absoluto al anonimato más desconcertante.

Nadie sabía bien qué había pasado con él.

Algunos pensaron que se había retirado a descansar.

Otros creyeron que se había ido al extranjero.

Pero la verdad, como descubriríamos mucho después, era mucho más amarga.

Mientras el país lo recordaba con nostalgia, él lidiaba en silencio con la desorientación, el abandono profesional y un vacío que ninguna ovación podía llenar.

Cuando las luces se apagaron y los aplausos cesaron, Joselito quedó solo.

Su voz ya no era la misma.

Su imagen de niño prodigio se había desvanecido y la industria que una vez lo veneró ahora le daba la espalda.

Lo que en un inicio parecía un retiro voluntario era en realidad el comienzo de una caída larga y silenciosa.

Sin educación formal ni preparación para una vida fuera del espectáculo, Joselito enfrentó el mundo adulto con las manos vacías y un pasado que pesaba demasiado.

Durante años se mantuvo al margen.

Nadie sabía exactamente dónde vivía ni en qué trabajaba.

Se rumoreaba que había invertido mal su dinero, que se había distanciado de su familia, que su salud emocional estaba en riesgo.

Las entrevistas escaseaban y cuando alguien lograba encontrarlo, Joselito esquivaba las preguntas difíciles con una sonrisa forzada.

El niño Ruiseñor, que había cantado sobre amores puros y campos andaluces, comenzaba a encerrarse en sí mismo.

Y entonces el escándalo.

En 1990, el mundo supo que Joselito había sido arrestado en Angola.

La noticia cayó como una bomba.

Las autoridades lo acusaban de tráfico de armas y drogas.

Sí, el mismo Joselito que cantaba villancicos en Navidad.

El mismo que protagonizaba películas con finales felices.

Su imagen grabada en el imaginario colectivo como un ser angelical se rompía en mil pedazos.

El proceso judicial fue largo.

Joselito fue extraditado a España y pasó un tiempo considerable en prisión.

No fueron meses de silencio.

En varias entrevistas desde la cárcel comenzó a hablar por primera vez con una crudeza que helaba la sangre.

Relató cómo su infancia fue tomada por adultos codiciosos, cómo su voz fue explotada hasta el límite y cómo al dejar de ser útil fue descartado sin miramientos.

No culpaba solo a una persona, sino a un sistema entero que lo había convertido en producto y luego en olvido.

Sin embargo, no todo fue impersonal.

En sus confesiones, Joselito nombró situaciones concretas y figuras específicas.

Uno de los nombres que siempre salía a flote era el de Luis Mariano, el cantante y actor que supuestamente lo había ayudado a entrar al mundo artístico.

Durante años se creyó que su relación era de mentor y protegido, pero Joselito dejó entrever que las decisiones que Mariano tomó por él, algunas bajo presión de productores y promotores, habían marcado su destino sin darle voz.

No se trataba de odio, decía, sino de una herida profunda que nunca llegó a sanar.

También mencionó las fricciones con Manuel Urotti, el director de Loca Juventud, una de las pocas películas que intentó lanzarlo como actor adulto.

Joselito hablaba de rodajes tensos, exigencias excesivas, humillaciones veladas que minaban aún más su confianza en una etapa ya difícil.

“No fui dirigido, fui empujado”, dijo en una ocasión.

Rafael Hill, otro cineasta de peso, tampoco escapó de su crítica.

La película La vida nueva de Pedrito de Andía se convirtió en una metáfora amarga.

Prometía una nueva vida, pero lo dejó atrapado en un personaje que ya no era.

Y aunque los nombres de ciertos representantes nunca se revelaron del todo, Joselito habló sin tapujos de los gestores sin escrúpulos que manejaron su agenda, su dinero y hasta su salud.

“No me dejaron ser niño.

Me vistieron de hombre, me vendieron como santo y me abandonaron como un juguete roto”.

Las palabras eran duras, pero nacían de una necesidad legítima de contar su verdad.

Por si fuera poco, su familia también comenzó a fragmentarse.

Algunos parientes lo acusaron de haberse alejado, de haber renegado de sus orígenes.

Él, por su parte, sentía que nunca lo habían defendido, que lo dejaron solo frente a una maquinaria que lo trituró sin misericordia.

Los resentimientos familiares se mezclaban con las heridas profesionales, creando un cóctel tóxico de aislamiento y rencor.

En medio de esa espiral, Joselito aceptó participar en el reality show Supervivientes, quizá buscando un último intento de redención pública.

Pero incluso allí su figura generó controversia.

Algunos lo acusaron de buscar atención.

Otros vieron en él un hombre derrotado que solo deseaba ser escuchado una vez más.

Lo que estaba claro es que el ruiseñor ya no cantaba, solo hablaba y lo hacía con una voz rasposa, pesada, que arrastraba décadas de silencio y dolor.

Con el paso del tiempo, Joselito dejó de defenderse y comenzó a acusar.

Ya no tenía miedo de nombrar lo que antes escondía tras frases diplomáticas.

En entrevistas cada vez más crudas, lanzaba dardos directos a aquellos que marcaron su infancia y su caída.

Sus palabras eran ecos de un dolor que llevaba décadas acumulado y que ahora, a los 70 y tantos años estallaba sin censura.

Uno de los blancos más constantes fue la figura ambigua del representante de confianza, aquel que durante su infancia administró su carrera, firmó contratos sin consultar, organizó giras extenuantes y se benefició económicamente de cada presentación, cada disco, cada lágrima.

Joselito jamás reveló su nombre completo, pero dejó suficientes pistas para que quienes estaban cerca de la industria supieran de quién hablaba.

Lo acusaba no solo de explotación laboral infantil, sino de haberle robado la oportunidad de estudiar, de tener amigos, de vivir una vida real.

En una entrevista televisiva en horario nocturno, con la voz firme y los ojos brillando de amargura, soltó una de sus frases más recordadas: “No fui niño, fui inversión y cuando ya no era rentable me echaron sin mirar atrás”.

También comenzaron a emerger los detalles de su relación tensa con Antonio Aguilar, el célebre cantante y actor mexicano con quien Joselito compartió cartel en El caballo blanco.

Aunque el rodaje fue exitoso, Joselito confesó que sentía una constante presión de superación, una competencia no declarada.

Aguilar representaba la figura adulta triunfadora y los productores comparaban constantemente sus estilos.

“No se lo dije nunca, pero me hicieron sentir que debía derrotarlo, no aprender de él”.

Durante años, la prensa alimentó rumores de un encuentro incómodo entre ambos en un evento posterior, donde Aguilar, ya consagrado, habría ignorado por completo a Joselito.

Para muchos fue solo un malentendido.

Para Joselito fue una confirmación silenciosa de que ya no importaba.

Las palabras más duras, sin embargo, fueron reservadas para el propio sistema que lo convirtió en leyenda.

La industria, según él, había construido su imagen como la de un niño intocable, pero nunca se preocupó por el hombre que vendría después.

“Me enseñaron a cantar, no a vivir”, afirmó con rabia contenida.

Cada vez que intentó reinventarse como actor adulto o como cantante con otro registro, fue rechazado con desdén.

Sus discos no se vendían.

Las cadenas de televisión no lo llamaban.

Era como si su existencia hubiera caducado al cumplir los 14 años.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en un programa especial de aniversario del cine español, donde Joselito fue invitado solo para aparecer brevemente en un montaje de antiguos ídolos infantiles.

No hubo entrevista, no hubo micrófono, solo segundos de imágenes en blanco y negro.

Años después, él mismo diría: “Ese día entendí que para ellos sigo siendo un fantasma, ni siquiera un recuerdo entero”.

A lo largo de este periodo surgieron algunas voces en su defensa, excompañeros de rodaje, músicos veteranos e incluso periodistas que conocieron su historia desde dentro.

Pero la mayoría permaneció en silencio, no por maldad, sino por incomodidad, porque Joselito no hablaba solo de sí mismo.

Hablaba de una generación de niños artistas rotos por el éxito prematuro y abandonados por el olvido colectivo.

Las redes sociales, por su parte, lo redescubrieron.

Clips de sus películas, fragmentos de sus canciones, entrevistas antiguas comenzaron a circular con nostalgia.

Pero él no buscaba cariño virtual.

Lo que necesitaba era justicia emocional, una forma de cerrar una herida que nunca cicatrizó.

Y así poco a poco fue preparando lo que él llamó su último acto, nombrar públicamente aquellos que a su juicio le robaron algo irrecuperable.

Nadie esperaba que sucediera así y mucho menos en un escenario tan sencillo.

Fue durante un pequeño homenaje en un centro cultural de Madrid donde antiguos artistas de los años 50 y 60 se reunieron para celebrar la memoria del espectáculo español.

Joselito, que había rechazado invitaciones similares en el pasado, esta vez aceptó.

No como estrella, dijo, sino como testigo.

Aquel día, con la voz ya gastada por los años y los ojos hundidos en recuerdos, subió al estrado con un cuaderno en la mano.

Lo abrió con lentitud.

No leyó canciones, no citó películas, no agradeció premios, solo leyó cinco nombres, uno a uno, algunos reconocibles, otros menos, pero todos con peso.

Luego, con una pausa prolongada que heló la sala, dijo: “A cada uno de ellos les di lo mejor que tenía, mi voz, mi confianza, mi infancia, y ellos me dieron soledad, contratos, presiones, silencios.

Hoy los nombro no para maldecirlos, sino para que por fin se sepa lo que nunca quise contar“.

La sala quedó muda.

Algunos aplaudieron tímidamente, otros bajaron la mirada.

Pero entre el público había alguien que nadie esperaba.

Un hombre mayor, canoso, de rostro conocido.

Era uno de los exrepresentantes que trabajaron con él en los años dorados.

No estaba en el programa, no habló, solo se acercó a Joselito al final del evento en medio del silencio.

Le extendió la mano y durante unos segundos que parecieron eternos, Joselito dudó.

No hubo cámaras enfocando, no hubo titulares al día siguiente, pero según algunos testigos, el pequeño Ruiseñor, ya encorvado por la vida, rompió en llanto antes de decir: “No me pidas que olvide, pero gracias por venir”.

Aquel instante no significó perdón pleno, tampoco olvido, pero fue quizá el primer gesto de humanidad compartida tras décadas de heridas no cerradas y lo cambió todo.

En las semanas siguientes, Joselito apareció por última vez en televisión, no para cantar, no para defenderse, sino para cerrar el ciclo.

En un programa nocturno, con voz baja y tranquila, respondió a la pregunta más esperada.

¿Volvería a vivir lo mismo?

“No, pero no cambiaría haber cantado.

Cambiaría haber callado tanto tiempo”.

Y así, entre memorias y silencios, entre aplausos antiguos y lágrimas recientes, Joselito no pidió redención, solo pidió que lo recordaran no como una víctima, ni como un ídolo caído, sino como un niño que cantó con el alma y que pagó demasiado caro por ello.

Es posible perdonar cuando lo que te arrebataron fue el tiempo, cuando no te dejaron ser niño ni joven ni libre.

Joselito no buscó venganza, tampoco quiso lástima.

A los 82 años, lo único que deseaba era contar su historia con su propia voz, no la que le escribieron otros en canciones dulces, sino la que surgía del fondo de un corazón herido y cansado.

Durante décadas fue el símbolo de una España nostálgica, pero detrás de los himnos populares y las películas entrañables vivía un hombre marcado por decisiones que no fueron suyas, por ausencias prolongadas, por silencios que gritaban más que cualquier nota musical.

Y aún así eligió hablar, eligió nombrar, eligió hacer visible lo invisible.

Hoy al mirar atrás nos preguntamos, ¿y si la industria hubiese cuidado de él como persona, no solo como producto?

¿Y si la fama no hubiese sido una jaula disfrazada de oro?

¿Y si la sociedad hubiese escuchado antes su dolor en lugar de recordarlo solo con melancolía?

La historia de Joselito no es solo la de un ídolo infantil que cayó, es también la historia de tantos otros niños artistas moldeados por intereses ajenos, olvidados cuando dejaron de ser rentables.

Y por eso su testimonio importa, porque sigue doliendo, porque sigue siendo actual.

Amigos del otro lado de la pantalla, a veces lo más triste no es que alguien desaparezca del escenario, lo más triste es que cuando regresa ya nadie quiera escuchar lo que tiene que decir.

Joselito habló, gritó en su momento más oscuro y tal vez, solo tal vez, todavía estamos a tiempo de escuchar de verdad, porque tras los telones y las luces siempre queda una verdad que no envejece.

Ningún niño debería pagar el precio del aplauso eterno.