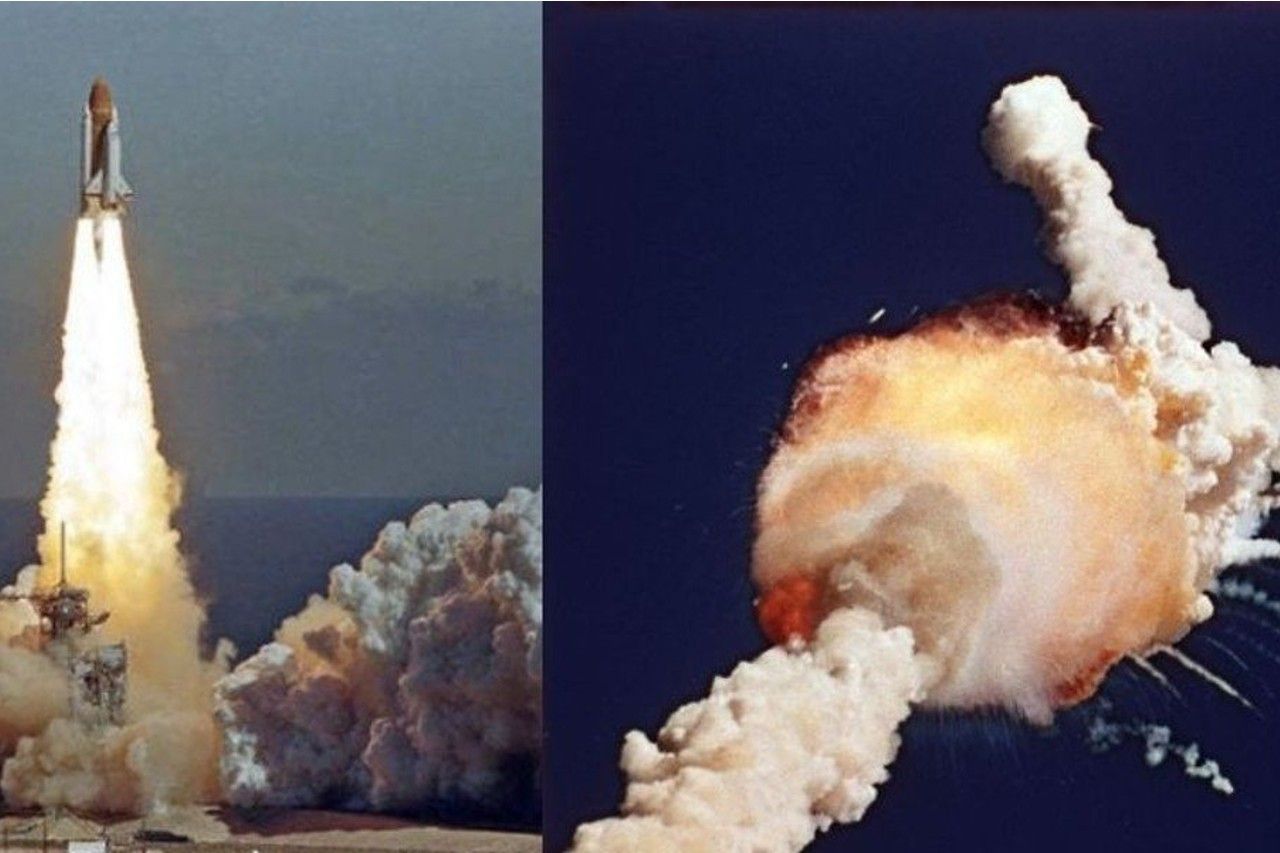

El lanzamiento del Challenger no era una misión cualquiera.

Representaba una promesa nacional.

Por primera vez, una maestra de escuela, Christa McAuliffe, viajaba al espacio como símbolo de que la exploración ya no era solo para astronautas profesionales.

Junto a ella iban veteranos altamente entrenados: Francis “Dick” Scobee, Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair y Gregory Jarvis.

Eran el rostro de un futuro optimista.

La mañana era inusualmente fría en Cabo Cañaveral.

Las temperaturas bajo cero habían generado preocupaciones técnicas que algunos ingenieros expresaron en privado.

Aun así, la cuenta regresiva continuó.

El despegue fue perfecto… hasta que dejó de serlo.

A los 73 segundos, un destello atravesó el cielo y el Challenger se desintegró en una nube blanca imposible de comprender.

En tierra, el silencio fue inmediato.

Nadie estaba preparado para aceptar lo que acababan de presenciar.

Minutos después, comenzó una de las operaciones más grandes y sombrías de la historia estadounidense.

Lo que inicialmente se planteó como una misión de rescate pronto se transformó en una operación de recuperación.

El Atlántico se llenó de barcos, helicópteros y buzos buscando cualquier señal de vida.

No encontraron ninguna.

Durante días, fragmentos del transbordador comenzaron a emerger del océano: piezas de aislamiento, metal retorcido, secciones del fuselaje.

Cada hallazgo reducía la esperanza.

Sin embargo, la parte más importante seguía desaparecida: la cabina de la tripulación.

La búsqueda se extendió durante semanas.

Más de cien toneladas de restos fueron recuperadas y trasladadas al Centro Espacial Kennedy, donde ingenieros reconstruyeron el transbordador pieza por pieza en un enorme hangar.

Pero sin la cabina, las preguntas más dolorosas seguían sin respuesta.

El 7 de marzo de 1986, el sonar del buque USS Preserver detectó un objeto grande y anómalo en el fondo marino, a más de 16 kilómetros de la costa de Florida.

Los buzos descendieron lentamente y lo confirmaron.

Era la sección delantera del fuselaje.

Era la cabina del Challenger.

El ambiente cambió de inmediato.

Lo que habían encontrado no era solo un resto más, era el lugar donde habían estado los siete astronautas en sus últimos segundos.

La recuperación se realizó con extremo cuidado y bajo estricta custodia militar.

Dentro de la cabina, los investigadores hallaron restos humanos.

El análisis forense fue devastador.

La evidencia indicó que la cabina se separó del resto del transbordador relativamente intacta tras la explosión inicial.

Luego siguió una trayectoria balística antes de impactar contra el océano a más de 300 kilómetros por hora.

Las lesiones encontradas confirmaron que la tripulación no sobrevivió al impacto con el mar.

Sin embargo, otro dato resultó aún más perturbador: algunos indicadores dentro de la cabina sugerían que al menos parte de la tripulación estuvo consciente durante los segundos posteriores a la desintegración.

El comandante y el piloto parecían haber intentado activar sistemas de emergencia, aunque el transbordador no contaba con ningún mecanismo que pudiera salvarlos en esa situación.

Por respeto a las familias, la NASA nunca hizo públicos los detalles gráficos.

Oficialmente, solo se confirmó la recuperación de restos humanos.

Aquellos que pudieron ser identificados fueron tratados individualmente.

Los fragmentos no identificables fueron incinerados juntos.

El 20 de mayo de 1986, las cenizas fueron enterradas con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, bajo un monumento sencillo con los siete nombres.

Pero la recuperación de los cuerpos fue solo el inicio de un ajuste de cuentas mucho mayor.

La investigación reveló que la causa del desastre fue una junta tórica defectuosa en el cohete propulsor sólido derecho.

El frío extremo había impedido que el sello funcionara correctamente, permitiendo que una llama escapara y perforara el tanque de combustible externo.

Lo más grave fue que el problema era conocido antes del lanzamiento.

Ingenieros del contratista habían advertido del riesgo.

Sus recomendaciones fueron ignoradas.

La Comisión Rogers concluyó que el desastre no fue solo técnico, sino cultural.

Una cadena de decisiones humanas, presión por cumplir calendarios y normalización del riesgo sellaron el destino del Challenger.

El programa del transbordador fue suspendido durante más de dos años.

Se rediseñaron componentes críticos, se reformó la estructura de toma de decisiones y se reforzó la seguridad.

Todo impulsado por una verdad imposible de ignorar: esta tragedia pudo haberse evitado.

Hoy, los restos de la tripulación descansan en Arlington.

Pero su legado vive en cada protocolo de seguridad, en cada lanzamiento revisado con extremo cuidado.

El Challenger no solo cambió la historia de la NASA.

Cambió la forma en que entendemos el costo humano de ignorar las advertencias.

Porque aquellos siete astronautas no murieron por azar.

Murieron porque alguien decidió mirar hacia otro lado.