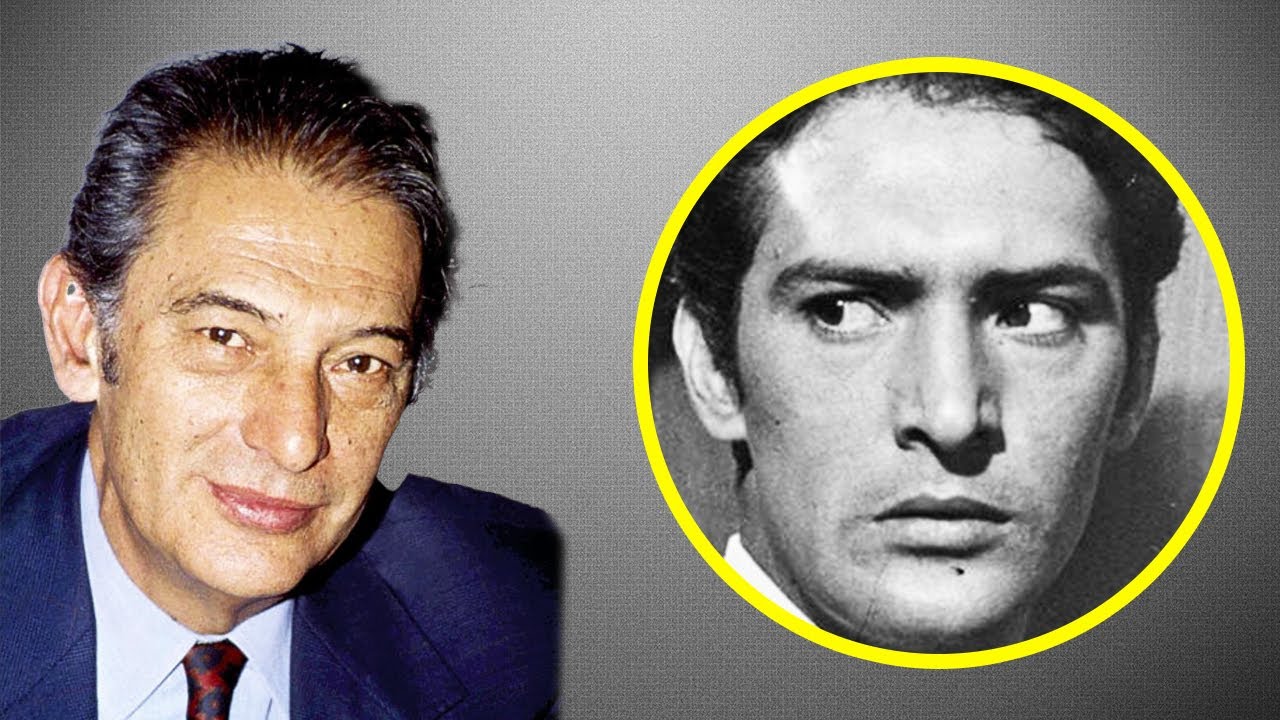

🎭 Detrás del escenario: el romance oculto de Enrique Lizalde y un final devastador

Durante décadas, Enrique Lizalde fue sinónimo de elegancia, talento y una voz que imponía respeto en el teatro, el cine y la televisión.

Admirado por el público y respetado por sus colegas, su imagen pública parecía impecable, casi inquebrantable.

Sin embargo, detrás de los aplausos, de los escenarios iluminados y de los personajes memorables, se escondía una historia íntima marcada por el amor, el miedo y un final que pocos conocen y que, hasta hoy, sigue despertando un profundo escalofrío entre quienes se atreven a recordarlo.

En los años de mayor esplendor de su carrera, Lizalde vivía dividido entre dos mundos.

Por un lado, el actor consagrado, figura cultural, intelectual refinado, hombre de palabra precisa y mirada profunda.

Por el otro, un ser humano vulnerable, atrapado en una relación amorosa tan intensa como peligrosa, vivida en silencio, lejos de los reflectores y de una sociedad que, en ese momento, no estaba preparada para aceptar ciertas verdades.

Su amante no era una figura pública, pero sí alguien que conocía cada uno de sus miedos, sus contradicciones y su fragilidad emocional.

La relación comenzó de forma discreta, casi clandestina.

Encuentros furtivos, llamadas a deshoras, miradas que decían más que cualquier palabra.

Para Enrique, aquel amor representaba un refugio, un espacio donde podía bajar la guardia y ser simplemente él, sin máscaras ni personajes.

Pero ese refugio pronto comenzó a convertirse en una jaula emocional.

El miedo al escándalo, a la cancelación social y a la pérdida de todo lo que había construido durante años empezó a corroerlo por dentro.

A medida que el vínculo se hacía más profundo, también lo hacía la tensión.

La presión externa era constante, aunque invisible.

Rumores en los pasillos del teatro, comentarios velados, silencios incómodos en reuniones sociales.

Enrique sabía que bastaba un solo error para que su vida pública se derrumbara.

Su amante, cansado de vivir en las sombras, comenzó a exigir lo que consideraba justo: reconocimiento, libertad, la posibilidad de amar sin esconderse.

Esa diferencia de necesidades abrió una herida que nunca volvió a cerrar.

Las discusiones se volvieron más frecuentes y más dolorosas.

No eran simples desacuerdos, sino choques entre el miedo y el deseo, entre la prudencia y la desesperación.

Enrique intentaba mantener el control, convencido de que el silencio era la única forma de sobrevivir en un medio implacable.

Su amante, en cambio, sentía que el silencio lo estaba matando lentamente.

Ambos tenían razón, y ambos estaban condenados.

El desenlace no llegó de forma repentina, sino como una lenta caída.

El distanciamiento emocional se mezcló con problemas de salud, episodios de ansiedad y una sensación constante de pérdida.

Quienes estuvieron cerca de Lizalde en esa etapa notaron un cambio inquietante: su voz seguía siendo firme en escena, pero fuera de ella parecía cargada de tristeza; su mirada, antes segura, se volvía opaca, como si arrastrara un peso imposible de nombrar.

El final de la relación fue devastador.

No hubo grandes escándalos ni titulares explosivos en ese momento.

Todo ocurrió en silencio, como había empezado.

La separación dejó cicatrices profundas, especialmente en su amante, quien jamás logró superar del todo la ruptura ni el sentimiento de haber sido borrado de la vida del hombre que amaba.

Poco tiempo después, el destino selló un desenlace trágico que muchos prefieren no detallar, envuelto en rumores, versiones contradictorias y un dolor que nunca encontró palabras públicas.

Para Enrique Lizalde, aquella pérdida se convirtió en un fantasma permanente.

Continuó trabajando, dando entrevistas, participando en proyectos culturales, pero quienes lo conocían de verdad sabían que algo se había quebrado para siempre.

Nunca habló abiertamente de ese amor ni de su final.

Eligió el silencio, tal vez como un último acto de protección, tal vez como una forma de expiación.

Lo cierto es que ese episodio marcó el resto de su vida.

Con los años, la figura de Lizalde se volvió aún más respetada, casi intocable.

Sin embargo, detrás del reconocimiento y los homenajes, quedó una historia humana profundamente trágica, una que revela el costo emocional de vivir ocultando lo que se es y lo que se ama.

La tragedia no fue solo la pérdida del ser amado, sino la imposibilidad de llorarlo en público, de nombrarlo, de otorgarle un lugar en la memoria colectiva.

Hoy, al mirar atrás, esta historia adquiere un significado aún más doloroso.

No se trata de juzgar decisiones ni de señalar culpables, sino de entender el contexto de una época que obligó a muchos a vivir en la sombra.

Enrique Lizalde fue un gigante del arte, pero también un hombre atrapado entre su verdad y el miedo.

Y ese conflicto, silencioso pero implacable, fue el que condujo a uno de los finales más trágicos y menos contados de la historia cultural reciente.

El público recuerda al actor, al intelectual, al maestro de la palabra.

Pocos recuerdan al hombre que amó en secreto y que pagó un precio demasiado alto por ello.

Tal vez ahora, al contar esta historia, no se busca escándalo, sino memoria.

Porque algunas tragedias no hacen ruido, pero dejan heridas que atraviesan generaciones.