El Bósforo no es solo una vía fluvial.

Es uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del planeta.

Todo lo que entra o sale del Mar Negro —grano, petróleo, gas, buques de guerra, submarinos— debe pasar inevitablemente por este estrecho natural que serpentea a través del corazón de Estambul.

Más de 43.

000 barcos lo cruzan cada año, casi tres veces el tráfico del Canal de Suez, pero con una diferencia crucial: el Bósforo no fue diseñado para el comercio moderno.

Es estrecho, curvo, impredecible y peligrosamente congestionado.

Para los habitantes de Estambul, el estrecho es parte de la vida cotidiana.

Ferris repletos de trabajadores, turistas fotografiando mansiones otomanas, gaviotas siguiendo barcos de carga gigantescos.

Pero bajo esa postal romántica se esconde una tensión constante.

Un error, una falla mecánica, un giro mal calculado, y el desastre puede ocurrir en segundos.

Eso quedó brutalmente claro en 2018, cuando un enorme carguero perdió el control y se estrelló contra una histórica mansión frente al mar, reduciendo siglos de historia a escombros.

Para el gobierno turco, fue la señal definitiva: el Bósforo había llegado a su límite.

Erdogan no es ajeno a los megaproyectos.

Aeropuertos gigantes, puentes récord, túneles submarinos.

Pero el Canal de Estambul es diferente.

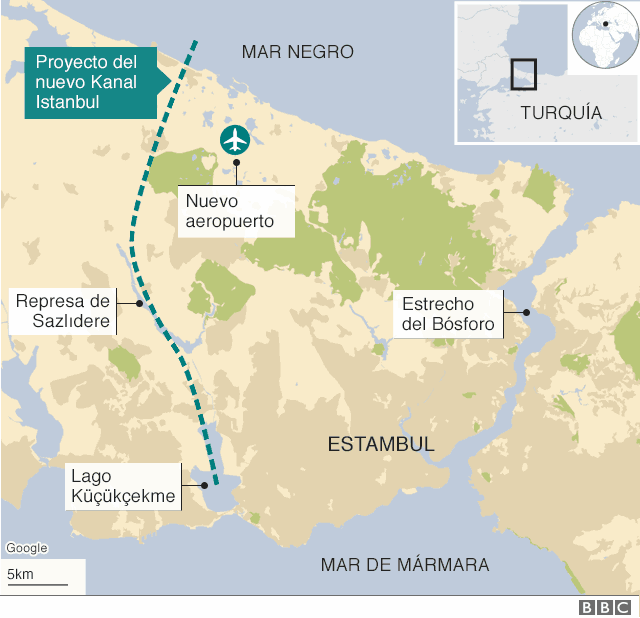

Es su “proyecto loco”, una vía fluvial artificial de 45 kilómetros que correría paralela al Bósforo, conectando el Mar Negro con el Mar de Mármara.

Recto, ancho y profundo, diseñado específicamente para los gigantes marítimos del siglo XXI, incluidos superpetroleros que hoy apenas pueden —o no pueden— atravesar el estrecho natural.

La promesa oficial es clara: reducir el tráfico, mejorar la seguridad y proteger el patrimonio histórico de Estambul.

Pero el subtexto es mucho más ambicioso.

Un segundo canal significa control total.

A diferencia del Bósforo, que está regulado por la Convención de Montreux de 1936, un canal artificial permitiría a Turquía fijar tarifas, imponer reglas propias y decidir quién pasa, cuándo y a qué precio.

En un mundo obsesionado con las rutas comerciales y la seguridad energética, eso equivale a poder puro.

No es de extrañar que Rusia observe el proyecto con profunda inquietud.

Durante décadas, Moscú ha confiado en Montreux para limitar la presencia naval de la OTAN en el Mar Negro.

Un nuevo canal podría convertirse en una grieta legal y estratégica, abriendo la puerta a un acceso más flexible para buques occidentales.

Para la OTAN y Estados Unidos, el canal es una oportunidad silenciosa.

Para Rusia, un comodín peligroso.

Pero el conflicto más feroz no se libra en Moscú ni en Washington, sino en Estambul.

Críticos, científicos, urbanistas y ambientalistas advierten que el canal podría ser una catástrofe.

La ruta atraviesa suelos sísmicamente inestables, pone en riesgo importantes reservas de agua potable y amenaza con alterar el delicado equilibrio ecológico del Mar de Mármara.

El flujo constante de agua menos salada desde el Mar Negro podría desencadenar cambios químicos, proliferación de algas, pérdida de biodiversidad e incluso la liberación de sulfuro de hidrógeno, un escenario digno de pesadilla.

A esto se suma el impacto urbano.

El canal dividiría físicamente la ciudad y podría atraer entre uno y dos millones de nuevos residentes a zonas recién urbanizadas, aumentando la presión sobre una metrópolis ya saturada y vulnerable a terremotos.

Más tráfico, más consumo de recursos, más riesgos.

No sorprende que más del 80% de los residentes de Estambul se opongan al proyecto, según encuestas locales.

También hay sombras políticas.

Compras de terrenos por parte de inversores cercanos al poder, incluidos actores vinculados a Qatar, alimentaron la sospecha de que el canal no es solo una obra estratégica, sino también un gigantesco negocio inmobiliario disfrazado de destino nacional.

El costo estimado ronda los 10.

000 millones de dólares y la construcción podría tardar más de siete años.

Para sus defensores, es una inversión que transformará a Turquía en un centro logístico global, comparable a Singapur o Panamá.

Para sus detractores, es una apuesta peligrosa que podría volverse obsoleta en un mundo que avanza hacia energías más limpias y menos dependencia del petróleo.

El Canal de Estambul es mucho más que concreto y agua.

Es una declaración de intenciones.

Un intento de rediseñar la geografía, desafiar tratados históricos y reclamar un lugar central en el tablero global.

La pregunta no es solo si el canal se construirá, sino qué precio pagará Turquía —y el mundo— si lo hace.

Porque cuando se abre un nuevo estrecho entre dos mares, no solo cambian las rutas de los barcos.

Cambia el curso de la historia.