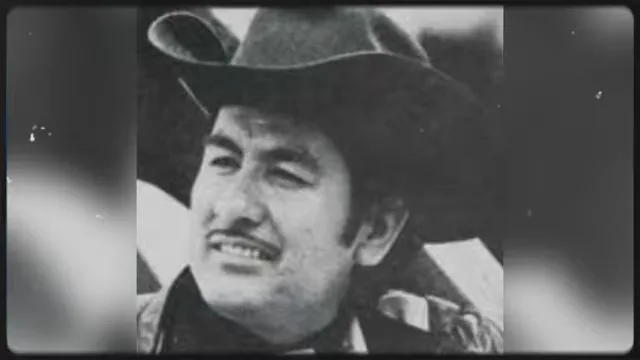

Durante más de seis décadas, la voz de Rafael Buendía no fue solo un sonido que emanaba de las radios de transistores en los rincones más alejados de México; fue un acompañamiento constante para el campesino que regresaba de la labranza y para el migrante que recorría caminos polvorientos bajo la incertidumbre del destino.

Buendía no fue simplemente un cantante de música ranchera o corridos; fue, por derecho propio, el cronista de las baladas prohibidas y de los amores clandestinos que la televisión de las grandes ciudades prefería ignorar.

Sus letras desafiaban al poder y le cantaban al pueblo con una honestidad que rayaba en lo peligroso.

Sin embargo, en la cima de su influencia, el silencio se apoderó de su carrera.

Sin homenajes ruidosos ni giras de despedida, desapareció de la vida pública.

Hoy, a sus más de 80 años, el hombre que guardó sus secretos bajo un sombrero de ala ancha ha decidido hablar, no para anunciar un regreso a los escenarios, sino para liberar una carga que le pesaba como piedra: “Yo también fui parte de eso”.

Esta confesión críptica abre una grieta en su leyenda, sugiriendo que detrás del ídolo que denunciaba injusticias, siempre hubo una sombra de complicidad o de silencio forzado que finalmente ha decidido admitir.

El origen de un fuego que no se apaga

Rafael Buendía nació en una humilde comunidad llamada Rancho Nuevo de Morelos, en el estado de Zacatecas.

En esta tierra de nopales y horizontes áridos, la escasez era la norma y el sol abrasador la única constante.

Su padre, don Ernesto, representaba la rigidez del campo mexicano: un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo.

Fue su madre, doña Teresa, quien le entregó el primer mapa hacia la música.

Mientras lavaba ropa en el río, ella cantaba melodías que Rafael absorbía como esponja, entendiendo desde niño que la música era la única forma de hacer que el trabajo pesado se sintiera más ligero.

A diferencia de otros niños, Rafael no encontraba diversión en los juegos comunes; su pasatiempo era escuchar los relatos de los ancianos del pueblo, memorizando cada tragedia y cada victoria cotidiana.

Su primera guitarra fue una pieza de artesanía rústica, armada por él mismo con madera de mezquite y cuerdas recicladas de un viejo catre.

Con ese instrumento rudimentario, a los 9 años ya componía canciones sobre el jornalero que no regresaba o el niño que moría cruzando el río, demostrando una sensibilidad que asustaba a sus maestros.

La humillación que sufrió en una feria local, donde fue rechazado por “no tener nombre”, forjó en él una obstinación inquebrantable.

No lloró ante el desprecio; simplemente apretó los dientes y prometió que el mundo conocería su verdad.

A los 17 años, con una mochila y su guitarra, dejó Zacatecas para buscar una oportunidad en Aguascalientes.

Aunque la radio local le cerró las puertas inicialmente, el camino le presentó a Esteban Lira, un trovador retirado que se convirtió en su mentor, enseñándole no solo técnica vocal, sino la lección más importante de su carrera: a desconfiar de los aplausos fáciles y a nunca vender el alma por un contrato.

El ascenso del cronista del pueblo

La década de los 70 fue el escenario perfecto para el estallido de su talento.

En 1972, en una pequeña disquera de León, Guanajuato, grabó su primer disco.

El tema “El hijo del jornalero” se convirtió en un himno de boca en boca.

La crudeza de la letra, que narraba la muerte de un campesino sin derechos ni justicia, fue considerada subversiva por muchas emisoras de radio, pero esa misma censura fue la que lo volvió imprescindible para el pueblo.

Rafael no cantaba para entretener; cantaba para decir lo que otros callaban.

Para 1976, bajo el sello Discos Raza, su éxito traspasó fronteras.

Su álbum “Caminos de sangre” comenzó a sonar en las comunidades de migrantes en Chicago, Houston y Los Ángeles.

A pesar de la fama incipiente, Buendía mantuvo su estilo de vida espartano: viajaba en autobús, vestía como campesino y rechazaba entrevistas que intentaban “pulir” su imagen para el consumo masivo.

Fue en esta época cuando pronunció su frase más célebre: “Yo no soy artista, soy un cronista; y muchos de los que se suben a los escenarios son solo títeres”.

Esta declaración le ganó enemigos en la élite artística, pero consolidó su lealtad eterna con el México rural.

La caída en las sombras y las heridas del alma

A mediados de los 80, cuando Buendía podía haberlo tenido todo, comenzó su proceso de desvanecimiento.

No fue un capricho; fue una fuga.

La muerte de su madre en 1985 fue el primer golpe devastador.

Suspendió giras y se recluyó en su pueblo, llenando libretas con letras que nunca grabó, composiciones que hablaban de culpas y voces en la oscuridad.

Su salud física también comenzó a fallar, con un colapso en 1988 que le diagnosticó hipertensión severa y agotamiento crónico.

Sin embargo, los rumores más oscuros sugerían que su retiro estaba ligado a amenazas externas.

Sus corridos tocaban temas de corrupción e impunidad que incomodaban a figuras poderosas.

Rafael comenzó a volverse paranoico: evitaba los estudios de grabación y anotaba nombres de enemigos —reales o imaginarios— en una libreta negra.

Se dice que una traición económica por parte de un socio cercano terminó de romper su confianza en el mundo del espectáculo.

El hombre que conquistó a México se encerró en una cápsula emocional de la que no quiso salir durante décadas.

El presente: Un exilio voluntario en adobe

Hoy, Rafael Buendía vive en una modesta casa de adobe a las afueras de Fresnillo, Zacatecas.

A sus más de 80 años, su rutina es sencilla: prepara café de olla, se sienta en su silla de madera y toca para sí mismo canciones que considera demasiado personales para ser compartidas.

Aunque los niños del barrio lo escuchan desde la calle, él prefiere mantener la cerca oxidada como frontera entre su paz y el mundo exterior.

Su reciente confesión a un periodista —”Yo también fui parte de eso”— ha dejado una estela de misterio.

Algunos interpretan estas palabras como un reconocimiento de que, en su momento de mayor fama, fue utilizado por el sistema o que guardó silencios cómplices a cambio de su seguridad.

Buendía no ha dado más detalles, limitándose a decir que “hay cosas que se entierran en canciones porque no se pueden decir con palabras”.

Rafael ya no busca fama ni homenajes.

Ha rechazado ofertas para filmar series sobre su vida, entregando a cambio frases místicas: “El último corrido no será cantado, será contado en susurros”.

Su grandeza hoy no se mide en discos vendidos, sino en la profundidad de su silencio.

Es la historia de un hombre que perdió casi todo —amigos, amores y salud— pero que conservó la honestidad de su pluma hasta el final.

Rafael fue un artista que iluminó con dolor.

Su última confesión es una advertencia para las nuevas generaciones: la verdad siempre exige ser contada, aunque llegue tarde.

El corrido de Rafael Buendía se canta hoy sin aplausos, pero con una conciencia que resuena en cada rincón de la tierra que lo vio nacer.

Su vida nos recuerda que, detrás de cada ídolo, siempre hay una sombra, y que la mayor valentía no es ganar la gloria, sino ser capaz de admitir las propias fallas antes de que caiga el telón final.