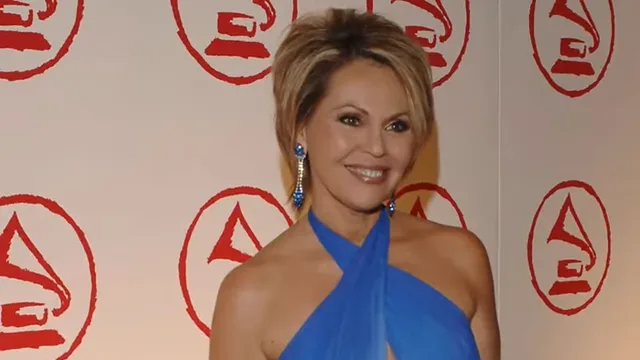

En el vasto panorama de la televisión hispana, pocas figuras han dejado una huella tan indeleble como María Elena Salinas.

Con más de cuatro décadas frente a las cámaras, su voz ha resonado como un faro para millones de latinos en Estados Unidos.

Su labor, marcada por la precisión que roza la poesía periodística, abarcó la cobertura de temas cruciales como la migración, la política y los derechos civiles.

Nacida en 1944 en Los Ángeles, hija de inmigrantes mexicanos que forjaron el sueño americano con uñas y dientes, Salinas emergió de las calles polvorientas de Isel para convertirse en la voz de la América hispana.

Su trayectoria, adornada con coberturas en zonas de guerra y entrevistas con presidentes, siempre proyectó una imagen de fortaleza inquebrantable.

Pero detrás de ese escudo profesional se ocultaba una vida personal que durante años permaneció envuelta en silencio.

Hasta ahora, en una conversación exclusiva que rompe el velo de discreción que ha mantenido por más de una década.

Salinas, a sus 70 años, revela por primera vez los rincones oscuros de su matrimonio con Eliot Rodríguez.

El presentador cubanoamericano, con quien compartió 18 años de altibajos.

El divorcio de 2011, que muchos recordaron como un trámite discreto entre dos estrellas de la pantalla, se transforma en esta narración en una tormenta emocional que casi la destruye.

A través de sus palabras, desentrañamos no solo el fin de una unión, sino el peso de los secretos que una mujer poderosa puede cargar sola.

Esta es la historia de una superviviente que, al despojarse de sus armaduras, invita a reflexionar sobre el costo invisible de la fama y el amor, un costo que se convirtió en el legado de verdad que, años después, conmovió a sus hijas.

La historia de María Elena Salinas y Eliot Rodríguez comienza a finales de los 80, en los pasillos iluminados de las estaciones de televisión de Miami.

Ella, ya una reportera consolidada en Univision, tras su debut en KMX en 1981, cubría eventos que atraían a la élite mediática.

Él, un joven ancla del UFOR CBS4, encarnaba el carisma cubano con su sonrisa fácil y su acento que fluía como ron añejo.

Se conocieron en una conferencia de prensa sobre la crisis de refugiados haitianos, un tema que encendía pasiones en la comunidad latina de Florida.

Salinas, con su cuaderno en mano y preguntas afiladas como bisturíes, lo interrogó sobre la cobertura sensacionalista de los medios.

Él respondió con una mezcla de defensa y admiración, reconociendo en ella no solo a una colega, sino a una fuerza intelectual que lo desafiaba.

Sus encuentros iniciales fueron esporádicos, tejidos en after parties de galas benéficas y paneles sobre diversidad en la televisión.

Salinas, soltera y enfocada en ascender en una industria dominada por hombres, veía en Rodríguez un reflejo de su propia ambición, un inmigrante que había escapado de la Cuba de Castro para reinventarse en las luces de Miami.

En 1993, tras años de coqueteos profesionales, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en las colinas de Coral Gables.

La boda, lejos de los flashes excesivos, simbolizó una alianza que prometía equilibrio entre dos carreras en ascenso.

Salinas, con 39 años, entraba en esta unión con la madurez de quien ha visto de cerca la pobreza y la discriminación.

Rodríguez, 10 años menor, aportaba una energía renovadora que ella describía como un soplo de frescura en su rutina agotadora.

Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en una burbuja de complicidad.

Compartían cenas tardías después de turnos dobles, discutiendo guiones de noticias mientras el aroma de arroz con frijoles flotaba en su nuevo hogar, una modesta casa en Coconut Grove comprada por $400,000.

Ella, ganando ya cifras de seis dígitos en Univision, asumía el rol de pilar financiero.

Él, con su salario en CBS, complementaba con una estabilidad que aliviaba la presión de su agenda internacional.

Pronto, la llegada de sus dos hijas, Julia Alexandra en 1994 y Gabriela María en 1996, transformó su dúplex en un nido familiar.

Salinas recordaba aquellos días con una nostalgia teñida de calidez.

Las noches en que Rodríguez mecía a las bebés mientras ella editaba reportajes sobre el NAFTA o las mañanas de domingo donde planeaban viajes a México para conectar a las niñas con sus raíces.

Esta fase inicial pintaba un retrato idílico, uno que las revistas de espectáculos latinos exaltaban como el epítome del éxito hispano, dos profesionales unidos por el amor y el oficio.

Sin embargo, incluso en esta armonía aparente, sutiles grietas asomaban.

Salinas, en su reflexión reciente, alude a cómo la dinámica de sus carreras comenzaba a chocar.

Sus viajes a Washington para entrevistas con líderes demócratas contrastaban con las rutinas locales de él, generando ausencias que, aunque necesarias, sembraban semillas de resentimiento.

Analizando retrospectivamente, esta etapa revela la tensión inherente en uniones donde el éxito individual eclipsa el colectivo.

A medida que los 90 daban paso al nuevo milenio, el matrimonio se erigía como un baluarte.

Ella se consolidaba como coancla del noticiero de Univisión junto a Jorge Ramos, un dúo que definía la narrativa latina en Estados Unidos.

Rodríguez, meanwhile, ascendía en CBS Miami.

Juntos formaban una pareja que inspiraba apariciones en eventos y donaciones conjuntas a fundaciones para niños inmigrantes.

En 1995 ampliaron su hogar en una propiedad valorada en medio millón.

La vida cotidiana giraba en torno a las niñas: Julia, la mayor, y Gabriela, la más vivaz.

Salinas equilibraba turnos de 16 horas con rutinas maternales.

Rodríguez contribuía con fines de semana activos, llevando a la familia a Everglades para acampar.

Públicamente, su unión era inquebrantable, pero bajo esta superficie pulida emergían presiones sutiles.

El salario de Salinas, que superaba los 2 millones anuales hacia 2000, contrastaba con los $300,000 de Rodríguez, un desequilibrio que fomentaba dinámicas de dependencia.

Ella financiaba remodelaciones en la casa y ahorros para la Universidad de las Hijas.

Él, en respuesta, asumía roles domésticos que a veces resentía en silencio.

Expertos en psicología matrimonial señalan que tales asimetrías pueden erosionar la intimidad, convirtiendo el apoyo mutuo en una transacción implícita.

Salinas en su confesión actual admite que ignoró estas señales, atribuyéndolas al estrés compartido de la paternidad en el ojo público.

Aún así, las ausencias se acumulaban.

Las hijas, testigos mudas de estas idas y venidas, aprendían temprano la resiliencia, pero también el costo de un hogar fragmentado por deadlines.

Hacia mediados de los 2000, el equilibrio precario del matrimonio comenzaba a tambalearse bajo el peso de expectativas no dichas.

Salinas, ahora en la cima de Univision, enfrentaba presiones internas para mantener una imagen impecable.

Rodríguez, estancado en su rol, lidiaba con comparaciones inevitables.

Las discusiones, inicialmente sobre horarios, escalaban a reproches más profundos: “¿Cuándo seré yo el centro de tu mundo?”.

En el hogar, las tensiones se filtraban a lo cotidiano, con cenas silenciosas donde los celulares vibraban, robando conversaciones.

Rodríguez, según relatos posteriores, desarrollaba una irritabilidad que se manifestaba en críticas veladas a su éxito: “Tu Univisión te come viva”.

Ella interpretaba estas frases como preocupación, no como envidia.

El punto de inflexión llegó en 2005 durante la cobertura del huracán Katrina.

Salinas pasó semanas en Nueva Orleans documentando el abandono, una experiencia que la transformó profundamente.

Al regresar, encontró a Rodríguez distante, resentido por su ausencia prolongada.

Una noche estalló una riña que duró horas.

Él la acusaba de priorizar extraños sobre su familia.

Ella se defendía con lágrimas contenidas.

Analistas de relaciones tóxicas describen este patrón como erosión gradual, donde el resentimiento acumulado convierte el apoyo en arma.

Aún así persistieron intentos de salvación, terapias de pareja en oficinas discretas de Brickell.

Las hijas, sensibles a la discordia, desarrollaban ansiedades: Julia con insomnio, Gabriela con rebeldías adolescentes.

Salinas en su mirada actual ve esta fase como el crepúsculo de la ilusión, donde el amor se diluye en hábito.

El año 2011 marcó el colapso definitivo, transformando el matrimonio en un divorcio que Salinas describe como una pesadilla prolongada.

La decisión de separarse surgió tras una confrontación en la Navidad de 2010.

Una discusión por finanzas, ella descubriendo gastos inexplicables en su tarjeta compartida, reveló fracturas irreparables.

Rodríguez se mudó temporalmente a un apartamento en South Beach.

Salinas, con las hijas, se refugió en el trabajo cubriendo las primarias republicanas con una máscara de profesionalismo que ocultaba insomnio crónico.

El proceso legal se extendió por meses.

La custodia compartida fue el primer campo de batalla.

Rodríguez contraargumentó con su proximidad local, pintando a ella como ausente.

Las niñas, de 17 y 15 años, fueron sometidas a evaluaciones psicológicas.

Finalmente se acordó una custodia alterna, con Salinas asumiendo la mayoría de los gastos educativos, un arreglo que reflejaba su superioridad financiera, pero que ella vivió como una derrota moral.

Las finanzas se convirtieron en el epicentro del caos.

La casa de Coconut Grove valorada ahora en millones, generó disputas feroces.

Rodríguez demandó una porción equitativa, citando contribuciones no monetarias como crianza.

Salinas defendió que sus ingresos habían sostenido el hogar predominantemente.

El estrés culminó en una mediación de 10 horas en la primavera de 2011, donde exhaustos firmaron un acuerdo confidencial.

Ella retuvo la casa principal, él una suma compensatoria y pensiones para las hijas.

Emocionalmente, el divorcio fue un despojo.

Salinas, que había evitado escándalos públicos, enfrentó rumores en blogs de chismes latinos.

Ella se aisló, recurriendo a amigas periodistas para noches de confidencias.

Las hijas sufrieron el impacto.

Julia entró en depresión leve, requiriendo counseling.

Gabriela canalizó el dolor en arte, pintando lienzos abstractos de familias fragmentadas.

Salinas emerge de estas memorias no como víctima, sino como arquitecta de su liberación, aunque el precio fue alto: un año de terapia intensiva para reconstruir su sentido de sí misma.

12 años después del divorcio, en el umbral de sus 70 años, Salinas decide exhumar el secreto que ha guardado como un veneno lento: las manipulaciones psicológicas sistemáticas de Rodríguez durante los últimos cinco años de matrimonio.

Un patrón de control que rayaba en el abuso emocional y que casi la convence de su propia insuficiencia.

En una entrevista grabada en su estudio de Los Ángeles, su voz tiembla al detallar cómo él, celoso de su ascenso, empleaba tácticas sutiles para minar su confianza.

No eran gritos ni golpes, sino susurros venenosos.

Cuestionaba sus decisiones editoriales en privado.

La aislaba de colegas femeninas o saboteaba sus horarios familiares con planes imprevistos.

El gaslighting, ese patrón de abuso donde se distorsiona la realidad de la víctima, operó para convencerla de su culpa.

Salinas describe episodios concretos, como una gira por México en 2007, donde él la convenció de cancelar una entrevista clave con activistas indígenas alegando priorizar la familia, solo para pasar el día en un resort con amigos suyos.

Otro en 2009, durante su cumpleaños, cuando la confrontó por un ascenso en Univisión, acusándola de abandonar el hogar por ambición egoísta, palabras que la llevaron a dudar de su maternidad.

Estas intervenciones enmascaradas como preocupación erosionaron su autoestima, haciendo que postergara proyectos personales, como su primer libro, hasta después del divorcio.

El impacto se extendió a su salud, con episodios de ansiedad que la hospitalizaron brevemente en 2010.

Revelar esto públicamente en 2025 no busca venganza, sino catarsis.

“Lo digo por las mujeres que ven en mi fuerza, pero olvidan que también sangro”, confiesa con ojos que brillan de resolución.

Las repercusiones en las hijas fueron profundas.

Julia, al enterarse en sesiones familiares recientes, procesó resentimientos dormidos, canalizándolos en un podcast sobre salud mental latina.

Gabriela, más pragmática, confrontó a su padre en una cena tensa, exigiendo accountability.

Rodríguez, contactado para comentario, emitió una declaración breve, reconociendo errores pasados sin detalles.

Este secreto, al salir a la luz, no destruye legados, sino que humaniza a la icono.

Transforma a la estrella en una mujer que, al nombrar su dolor, libera espacio para sanar colectivamente.

La confesión de Salinas reverbera en esferas que una vez parecieron intocables.

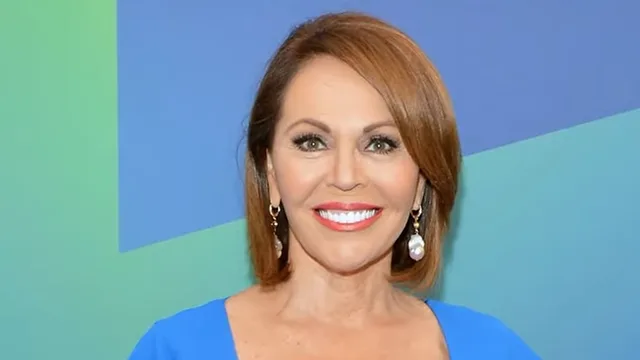

Su carrera, que post divorcio floreció en libros como Ya basta y apariciones en CBS News, ahora se tiñe de una autenticidad cruda que atrae a audiencias más jóvenes.

En 2017 su salida de Univisión tras 36 años no fue un eclipse, sino un pivote.

Fundó una productora independiente enfocada en narrativas de mujeres marginadas.

Produjo documentales sobre violencia de género en la frontera, un viraje que le valió un Peabody Award en 2020 por un especial sobre abuso emocional.

Profesionalmente, el secreto añade capas a su legado.

Colegas como Jorge Ramos la alababan por su tenacidad.

Hoy, su vulnerabilidad inspira mentorías donde advierte a novatas sobre equilibrar ambición y bienestar.

Ella discute cómo el trauma personal afila el periodismo: “El dolor me enseñó a escuchar lo no dicho en las víctimas que entrevisto”.

Críticos mediáticos reconocen que el divorcio catalizó una fase madura, donde su voz antes informativa se vuelve transformadora.

En el ámbito familiar, los ecos son más íntimos y complejos.

Las hijas, ahora adultas, han forjado identidades independientes.

Julia es editora, Gabriela es terapeuta.

Ambas atribuyen su fortaleza a la honestidad post-ruptura de su madre.

Reuniones anuales en la casa de Los Ángeles sirven de rituales de reconciliación.

Eliot, aunque distante, mantiene contacto cordial con las nietas, un puente frágil que Salinas fomenta por el bien de la sangre compartida.

Sin embargo, el secreto ha reconfigurado dinámicas.

Gabriela, en cartas privadas, agradece la revelación por validar sus propias dudas juveniles.

Julia explora cómo el control paterno influyó en sus relaciones románticas.

Socialmente, Salinas navega un torbellino.

Su apoyo a organizaciones como Futures Without Violence se contrasta con críticas de sectores conservadores que ven su confesión como “lavado de ropa sucia”.

Amigas de larga data la animan a escribir memorias completas, un proyecto en gestación que promete desmantelar mitos de perfección en la élite hispana.

Este capítulo pinta un mosaico de recuperación no lineal, marcado por nexos profundos que convierten el trauma en un tapiz de empoderamiento colectivo.

A los 70, Salinas reside en una villa modesta en las afueras de Los Ángeles.

Sus días alternan entre consultas virtuales para su productora y proyectos sobre cambio climático.

Filosóficamente, esta fase redefine el éxito para Salinas.

Ya no mide logros en ratings o salarios, sino en impactos intangibles.

Cartas de mujeres que buscaron ayuda tras leer sus columnas.

Alianzas con ONGs en México para talleres de resiliencia.

El mismo Eliot en el horizonte periférico representa un cierre.

Ella responde con cortesía, habiendo liberado el peso de la victimización mediante un perdón selectivo que no es excusa, sino un acto de soltar.

Analíticamente, su trayectoria ilustra arcos universales.

Cómo el abuso encubierto prospera en silencios culturales latinos, donde la familia se sacraliza por encima de la verdad individual.

Estudios sociológicos subrayan que figuras como ella, al romper el tabú, catalizan cambios.

Salinas en esta madurez abraza la vulnerabilidad como superpoder, encontrando en la imperfección la paz.

Este es el verdadero legado que ha dejado la periodista.

No una fortuna material que se mide en propiedades o millones en el banco.

Sino una fortuna de honestidad y valentía incalculable, un tesoro de verdad que permitió a sus hijas procesar sus resentimientos y sanar sus propias heridas al entender que el sufrimiento de su madre no fue por debilidad, sino por un patrón de abuso sistemático.

El coraje tardío de Salinas al nombrar su dolor es la herencia más valiosa que pudo dejarles.

Es este legado de sanación, nacido de las cenizas de un matrimonio tóxico, el que ha conmovido a sus hijas hasta la médula, transformando el dolor en un nuevo propósito.

La luz después de la pesadilla es una continuación abierta donde cada paso redefine el legado.

Salinas se erige no como una heroína infalible, sino como una humana en evolución.

Un modelo que equilibra fuerza con fragilidad, confirmando que la paz se encuentra en la imperfección.

Esta es la historia de la periodista que encontró su verdad más grande fuera de las cámaras, demostrando que la fortaleza inquebrantable no está en no caer, sino en la valentía de levantarse y contarlo.

Y este, sin duda, es el final más resonante de su épica vida.