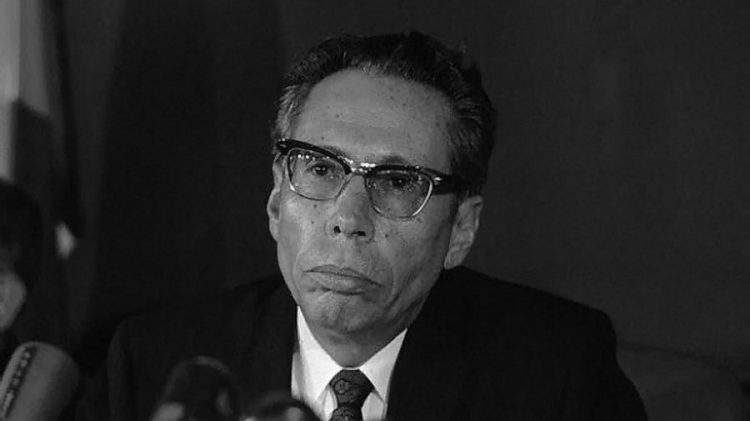

Poder, miedo y culpa: la noche eterna que persiguió a Gustavo Díaz Ordaz 🌑⏳

Gustavo Díaz Ordaz llegó a la presidencia en un México que aparentaba estabilidad, pero que hervía por dentro.

El crecimiento económico convivía con una inconformidad social cada vez más visible, especialmente entre jóvenes y estudiantes.

Desde el inicio de su mandato, dejó claro que su estilo no sería conciliador.

Gobernaba desde la desconfianza, convencido de que cualquier disidencia era una amenaza directa al Estado.

Su obsesión por el control no nació en la presidencia.

Se forjó desde antes, en su paso por Gobernación, donde aprendió que el miedo era una herramienta más eficaz que el diálogo.

Para Díaz Ordaz, ceder era perder autoridad, y perder autoridad equivalía al caos.

Esa lógica marcó cada una de sus decisiones y se convirtió en el eje de su legado.

El episodio que selló su nombre en la historia fue 1968.

Mientras el mundo observaba a México como sede de los Juegos Olímpicos, el país vivía una fractura interna profunda.

El movimiento estudiantil no solo exigía libertades, exigía ser escuchado.

Díaz Ordaz interpretó esas voces como un desafío personal.

En su mente, no era una protesta social, era una conspiración que debía ser aplastada.

La represión no fue improvisada.

Fue el resultado de semanas de paranoia, informes de inteligencia exagerados y una narrativa construida desde el poder para justificar lo injustificable.

El 2 de octubre no fue un accidente, fue la culminación de una forma de gobernar basada en la fuerza.

Las cifras, los responsables y los detalles se ocultaron deliberadamente, creando uno de los silencios más pesados de la historia nacional.

Después de Tlatelolco, algo se quebró incluso en él.

Aunque nunca mostró arrepentimiento público, su discurso cambió.

Se volvió más rígido, más aislado.

Gobernaba como un hombre acorralado por sus propias decisiones.

Cada aparición pública estaba cargada de tensión, cada palabra cuidadosamente calculada para no mostrar fisuras.

Los secretos de su sexenio no se limitaron a la represión.

Existieron redes de espionaje interno, listas negras, persecuciones silenciosas y un aparato de control que operaba lejos del ojo público.

Intelectuales, periodistas y opositores aprendieron a medir sus palabras.

El miedo no necesitaba anunciarse, ya estaba instalado.

Al terminar su mandato, Díaz Ordaz no encontró descanso.

A diferencia de otros expresidentes, no fue celebrado ni reivindicado.

Fue enviado al exilio diplomático como embajador en España, un movimiento que muchos interpretaron como una forma elegante de desaparecerlo de la escena nacional.

Lejos del país, su figura no se suavizó; se volvió irrelevante, casi incómoda.

En el exilio, según testimonios cercanos, era un hombre amargado, consciente de cómo la historia lo estaba juzgando.

No concedía entrevistas, evitaba hablar del pasado y reaccionaba con hostilidad ante cualquier mención de 1968.

El poder que alguna vez tuvo ya no existía, y lo único que le quedaba era el peso de sus decisiones.

Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente.

El final fue silencioso, sin homenajes multitudinarios ni reconocimiento popular.

Murió lejos del fervor político, acompañado más por sus fantasmas que por aliados.

Para muchos, ese final fue coherente con su vida: un hombre que gobernó desde el silencio impuesto y terminó atrapado en el suyo propio.

Con el paso de los años, la figura de Gustavo Díaz Ordaz no se ha redimido.

A diferencia de otros líderes cuestionados, su imagen permanece asociada a la represión y al autoritarismo.

Sus defensores hablan de orden y estabilidad; sus críticos recuerdan sangre, censura y miedo.

La historia, sin embargo, parece inclinarse cada vez más hacia una condena moral inevitable.

Lo más inquietante de su legado no es solo lo que hizo, sino lo que nunca explicó.

Nunca pidió perdón.

Nunca reconoció errores.

Prefirió llevarse sus secretos a la tumba antes que enfrentar el juicio de la memoria colectiva.

Esa decisión final selló su lugar en la historia como uno de los presidentes más oscuros que ha tenido México.

Hoy, al revisar su vida, queda claro que Gustavo Díaz Ordaz no fue un villano de caricatura, sino algo más peligroso: un hombre convencido de que el fin justificaba los medios.

Su trágico final no fue una muerte violenta, sino una condena más lenta y profunda: ser recordado no por sus logros, sino por el miedo que dejó atrás.

Y en un país que aún busca respuestas, su nombre sigue siendo una herida abierta que se niega a cerrar.