🔥 “Lo que nadie quería decir sobre Dos Caras…hasta ahora” ⚖️🕶️

En los años dorados del pancracio mexicano, había un nombre que no solo imponía respeto, sino que representaba todo lo que la lucha libre aspiraba a ser: Dos Caras.

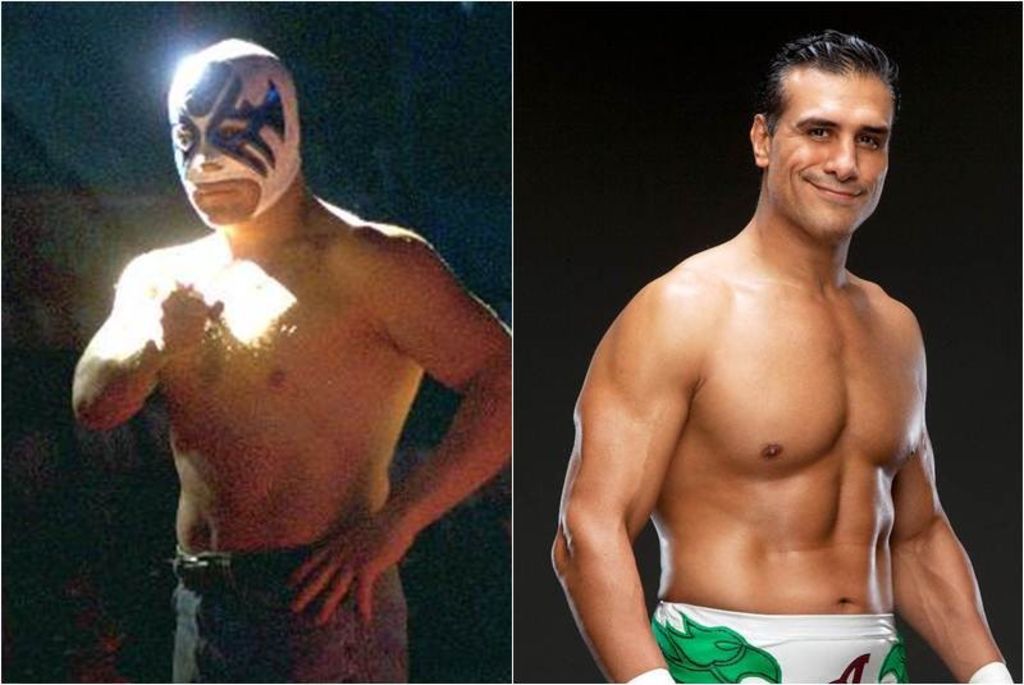

Con su imponente máscara de águila bicéfala y una presencia que llenaba arenas desde Japón hasta Monterrey, José Luis Rodríguez era más que un luchador: era un símbolo viviente.

Pero el tiempo, la familia y los errores lo han llevado a un lugar que nadie imaginó.

Hoy, lo que queda de ese hombre es un mito quebrado, un guerrero caído en su propio silencio.

Su historia comienza con pobreza.

Nacido en 1951, en una familia numerosa y disciplinada, Dos Caras creció entre reglas estrictas y sueños imposibles.

Mientras sus hermanos —Mil Máscaras y Psicológico— forjaban sus propios caminos en la lucha, él decidió no quedarse a la sombra.

Viajó a Guadalajara con una maleta y hambre.

Hambre literal.

Trabajó lavando platos para pagar su entrenamiento.

Dormía poco, comía menos.

Pero cada sacrificio valía la pena.

El ring no era un escenario, era su destino.

Subió como un cohete.

En los 70, se convirtió en protagonista de la revolución luchística al dejar EMLL para fundar la UWA junto a Ray Mendoza y Francisco Flores.

Fue un salto sin red.

Apostó todo a una nueva visión del deporte.

Y ganó.

Se convirtió en campeón, en figura, en leyenda.

Su rivalidad con Kanek marcó una era.

Su máscara se convirtió en emblema.

No era solo fuerza física.

Era clase.

Era técnica.

Era el hombre que luchaba con el corazón y no con objetos.

Pero el éxito tiene un precio.

Y Dos Caras lo pagó con huesos rotos, ligamentos destruidos, sangre en la garganta y dolor en las noches.

Lo dio todo.

Nunca canceló una función.

Nunca traicionó al público.

Pero el cuerpo, como todo, tiene un límite.

Y cuando el suyo comenzó a fallar, también lo hizo el mundo que lo rodeaba.

La lucha libre cambió.

Las luces se volvieron más brillantes, pero los valores se apagaron.

El respeto se volvió moneda escasa.

“Los jóvenes no saben quién soy”, dijo una vez.

“Y los que lo saben, no les importa.

” El “viejito”, como algunos se referían a él a espaldas, se convirtió en adorno, en relleno de cartelera, en algo que se podía usar y luego desechar.

Y si la industria fue cruel, su propia sangre fue peor.

José Alberto Rodríguez, su hijo mayor, no solo heredó su talento, también su ambición.

Como Dos Caras Jr.

, mostró potencial, honor y respeto por la tradición.

Pero cuando se convirtió en Alberto del Río en WWE, todo cambió.

Dejó la máscara, la identidad familiar, y abrazó una imagen de arrogancia y desprecio.

Fue el primero en muchas cosas.

Campeón.

Ídolo global.

Pero también el primero en romper el legado desde adentro.

“No era solo un personaje, era nuestra historia”, diría alguien cercano a la familia.

Y aunque Dos Caras jamás lo criticó públicamente, su dolor era palpable.

Un silencio que gritaba.

Y el golpe más bajo llegó después.

Con las denuncias contra Alberto por violencia doméstica, arrestos, declaraciones peligrosas y escándalos mediáticos, la imagen del hijo se convirtió en sombra del padre.

Y aún así, él no habló.

Guardó el silencio de los padres que ya no saben cómo defender lo que construyeron.

Guillermo, el hijo menor, parecía ser la redención.

Conservó la máscara, el nombre, el estilo.

Fue “el verdadero heredero”.

Pero todo se derrumbó en 2016, cuando terminó involucrado en una pelea de bar que terminó con sangre, policías y una pelea…entre hermanos.

Alberto y Guillermo, en la comisaría, insultándose, golpeándose.

La herencia, hecha pedazos en un cuartel.

Y luego vino lo peor.

En 2024, las acusaciones contra Dos Caras no fueron solo un golpe a su imagen.

Fueron un terremoto moral.

Diana Patricia Mondragón, su expareja, lo denunció por abuso físico, psicológico y un intento de ataque con ácido.

La historia era dantesca.

La leyenda, convertido en agresor.

Su hijo menor, Guillermo, también fue señalado como cómplice.

Las imágenes mostraban heridas, moretones y quemaduras.

La historia se viralizó.

Se multiplicaron los titulares, las entrevistas, los insultos.

Dos Caras respondió.

Lo negó todo.

Afirmó ser la víctima de una mujer “obsesiva y manipuladora” que quería destruirlo.

Presentó denuncias cruzadas, acusó de acoso y extorsión.

Pero ya no importaba quién decía la verdad.

El escándalo había manchado para siempre su legado.

El héroe de miles ahora era protagonista de una historia que dolía leer.

Y que dolía más creer.

Los promotores lo borraron de funciones.

Los homenajes se cancelaron.

Los fans se dividieron.

Algunos pidieron respeto a su historia.

Otros exigieron justicia sin excepción.

“¿Cómo defendemos a alguien si ya no sabemos quién es realmente?”, preguntó un periodista deportivo en televisión nacional.

Y nadie supo qué responder.

Hoy, Dos Caras aún aparece en funciones independientes.

Camina lento.

Habla bajo.

Se toma fotos.

Firma autógrafos con manos que tiemblan.

Recibe cariño, pero también recibe miradas que antes no existían: miradas de duda, de juicio, de decepción.

“Todavía me pongo la máscara”, dijo una vez.

“No por el público.

Por mí.

Porque sin ella… no sé quién soy.”

Y tal vez ahí está la tragedia.

No en los escándalos, no en los huesos rotos, no en los hijos distantes ni en los gritos que ya no lo aplauden.

La verdadera tragedia de Dos Caras es que un día fue un dios en la tierra… y ahora ni siquiera está seguro de ser un hombre completo.

Su historia no ha terminado.

El proceso legal sigue.

Las denuncias están sobre la mesa.

Nadie ha sido condenado.

Pero el juicio más cruel ya ocurrió: el de la memoria colectiva.

Esa que decide a quién recordar… y a quién enterrar bajo el peso de su propia leyenda.

¿Fue víctima? ¿Fue verdugo? ¿Fue ambas cosas?

A sus 77 años, lo único que queda claro es que el hombre tras la máscara ya no tiene el control del relato.

Solo camina, cansado, esperando que el público lo mire a los ojos una vez más… y decida qué parte de él quiere conservar.

Porque cuando cae la máscara… solo queda la verdad.

Y a veces, esa es la pelea más difícil de todas.