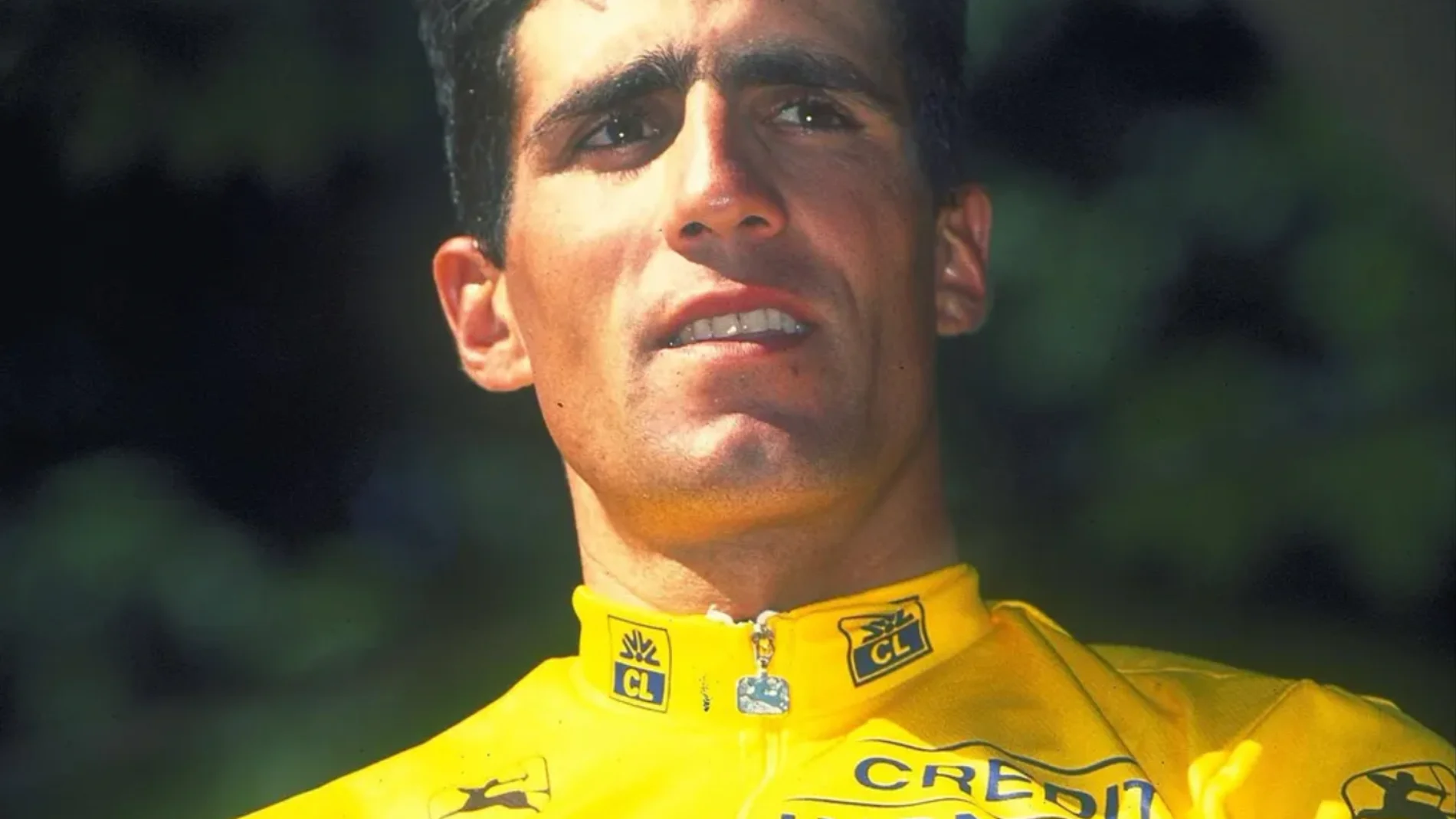

La sombra del silencio siempre fue la compañera más fiel de Miguel Induráin, el gigante de Navarra que conquistó cinco veces el Tour de Francia con una serenidad que a menudo se confundía con frialdad.

Sin embargo, el capítulo final de su vida, lejos de las carreteras y los podios, no estuvo marcado por el estruendo de la victoria, sino por una batalla íntima y desgarradora que libró en la penumbra de su hogar, protegido por el amor inquebrantable de su esposa y el hermetismo que siempre caracterizó a su familia.

Todo comenzó a desmoronarse en la primavera de 2025, cuando lo que parecía una simple fatiga acumulada por sus compromisos empresariales y sociales empezó a revelar un rostro mucho más siniestro.

En una entrevista informal en Pamplona, algunos observadores notaron a un Induráin pálido, visiblemente más delgado y con una mirada que había perdido ese brillo de determinación inagotable.

Él, con su habitual sonrisa tímida, lo achacó al estrés, pero nadie, ni siquiera sus admiradores más devotos, podía imaginar que detrás de esa fachada se gestaba una tragedia médica irreversible.

Fue Marisa López de Goicoechea, su compañera de vida y pilar fundamental desde los años dorados del Banesto, la primera en percibir que el “Extraterrestre” estaba perdiendo sus fuerzas terrenales.

Miguel, el hombre que había domado las montañas más temibles de Europa, ya no tenía energía para las caminatas familiares ni para jugar con sus nietos.

Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio, y las mañanas traían consigo una torpeza motora inquietante.

Tras un verano de incertidumbre y visitas clandestinas a una clínica privada en Barcelona, llegó el diagnóstico que cayó como una sentencia: parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Se trataba de una enfermedad neurodegenerativa rara y agresiva, un mal cruel que ataca el equilibrio, la movilidad y, finalmente, la capacidad de comunicarse.

Fiel a su estoicismo legendario, Miguel recibió la noticia con una resignación valiente, llegando a decirle a su esposa con una sonrisa amarga: “Si pude subir el Alpe d’Huez, también podré bajar esta cuesta”.

Pero esta vez, la pendiente era demasiado pronunciada y el deterioro avanzó a una velocidad que desafió cualquier pronóstico médico.

La familia, en un acto de protección absoluta, decidió levantar un muro de silencio alrededor del campeón.

A puerta cerrada, el hogar de los Induráin se transformó en un santuario donde el tiempo parecía detenerse, lleno de recuerdos, videos de viejas glorias y cartas de admiradores que Marisa le leía mientras él, perdiendo poco a poco la capacidad de respuesta, escuchaba con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, hubo un último acto de rebeldía contra la enfermedad.

En octubre de 2025, Miguel insistió en asistir a una gala benéfica en Bilbao.

Apoyado en un bastón y sostenido firmemente por Marisa, apareció en el escenario para recibir una ovación que duró más de cinco minutos.

El público aplaudía al mito, ignorando que estaban despidiendo al hombre.

Las cámaras captaron las lágrimas discretas de Marisa, quien sabía que esa sería la última vez que el mundo vería a su esposo de pie.

Tras bastidores, la realidad era desoladora: Miguel apenas podía asentir y su esposa tuvo que pedir comprensión a la prensa, protegiendo la dignidad de un ídolo que se apagaba.

El invierno trajo consigo la fase más cruel de la enfermedad.

Miguel perdió el habla, la capacidad de tragar y, en los momentos más dolorosos, la capacidad de reconocer a los suyos.

Marisa, convertida en enfermera y guardiana, documentó este calvario en un diario personal, describiendo noches en las que el hombre que amaba la miraba como a una extraña.

A pesar de la sugerencia de sus hijos, Miguel Jr.

y Jon, de trasladarlo a una residencia especializada, Marisa se negó rotundamente, instalando una unidad de cuidados intensivos en su propia habitación matrimonial.

“Me casé con él para lo bueno y para lo malo”, sentenció, cumpliendo su promesa hasta el final.

La noticia que rompió el corazón de España llegó el 7 de enero de 2026.

A las 6:37 de la mañana, Miguel Induráin exhaló su último aliento.

Fue Marisa quien, con la voz quebrada, confirmó el desenlace a la prensa con una frase que resumía el alivio y el dolor: “Miguel ya no sufre.

Mi amor, mi compañero, se ha ido en paz”.

Pero la muerte de Miguel no fue el final de su historia, sino el comienzo de una revelación que conmocionó a su entorno más íntimo y al país entero.

Cuatro días después del fallecimiento, mientras intentaba poner orden en la habitación que había sido testigo de la agonía, Marisa encontró una caja de madera con una cerradura antigua en la mesilla de noche.

Dentro, envueltas en papel de seda, descansaban más de treinta cartas manuscritas.

Eran la voz que Miguel había perdido meses atrás, plasmada en papel con la lucidez de quien sabe que el final está cerca.

Al abrir la carta dirigida a ella, Marisa descubrió una confesión de amor y arrepentimiento que la hizo romper en llanto durante horas.

Miguel le pedía perdón por sus silencios, por las ausencias justificadas en el deporte y por no haberle dicho “te quiero” con la frecuencia que ella merecía.

“He sido un hombre de esfuerzos físicos, pero he fallado en hablar contigo con el alma”, escribió, agradeciéndole por no haberlo abandonado nunca, ni siquiera cuando él se alejaba emocionalmente.

El contenido de la caja no solo era una despedida amorosa; era un ajuste de cuentas con su propia vida.

Había cartas para sus hijos, liberándolos de la pesada sombra de su apellido.

A Miguel hijo le pidió que no intentara ser una versión mejorada de su padre, y a Jon le confesó la envidia que sentía por su libertad y rebeldía para elegir un camino ajeno al ciclismo.

Pero las sorpresas no terminaron ahí.

Apareció una carta para “Clara”, un amor de juventud anterior a la fama, a quien Miguel escribió para agradecerle haberle enseñado a amar y pedirle perdón por haber desaparecido cuando el éxito llamó a su puerta.

Y quizás la más impactante fue una carta dirigida a “España”, publicada póstumamente en el diario El País.

En ella, el campeón se mostraba vulnerable, admitiendo que los ídolos también son de carne y hueso, que sienten miedo y que fallar es parte del camino.

“Retirarse no es perder, callar también puede ser una forma de gritar”, rezaba el texto, humanizando al mito de una manera que ninguna entrevista había logrado jamás.

Sin embargo, las cartas también destaparon heridas que nunca cicatrizaron y rencores que Miguel se llevó a la tumba.

Los escritos revelaron un profundo dolor y decepción con figuras clave de su carrera, como Pedro Delgado y el doctor Nicolás Terrados.

Sobre Delgado, Induráin escribió con amargura sobre cómo sintió que su compañero le dio la espalda cuando el foco mediático cambió de uno a otro, describiendo una relación que pasó de la amistad a una “cordialidad vacía”.

Con respecto al médico del equipo, las palabras fueron aún más duras: “Me trató como una máquina.

.

.

nunca me preguntó cómo estaba por dentro”.

Estas confesiones póstumas sacaron a la luz la soledad del campeón, quien se sintió traicionado por filtraciones médicas tras su retirada en 1996 y por el olvido de muchos que decían ser sus amigos mientras ganaba, pero que desaparecieron cuando dejó de pedalear.

El adiós definitivo fue tal y como Miguel lo deseó: un funeral íntimo en Villava, sin prensa ni discursos oficiales, solo la familia y la montaña como testigos.

Sin embargo, España necesitaba despedirse, y lo hizo en un homenaje nacional en el velódromo Palma Arena, donde miles de personas lloraron al hombre detrás de la leyenda.

La Fundación Miguel Induráin, siguiendo sus últimas instrucciones, se transformó para apoyar no solo a ciclistas, sino a la investigación de enfermedades neurodegenerativas y la preservación de su legado humano.

Marisa, lejos de recluirse en el dolor, encontró consuelo en la escritura de un libro y en la certeza de que su esposo, a través de esas cartas, había logrado finalmente romper el silencio que lo aprisionó en vida.

La última nota encontrada en la caja, sin destinatario específico, cerraba su ciclo con una lección simple y poderosa: “Si pude enseñar algo, que sea esto: no se necesita hablar fuerte para ser escuchado.

.

.

No me lloréis demasiado.

Seguid pedaleando”.

Así, Miguel Induráin cruzó su última meta, dejando tras de sí no solo récords, sino la estela imborrable de su humanidad.