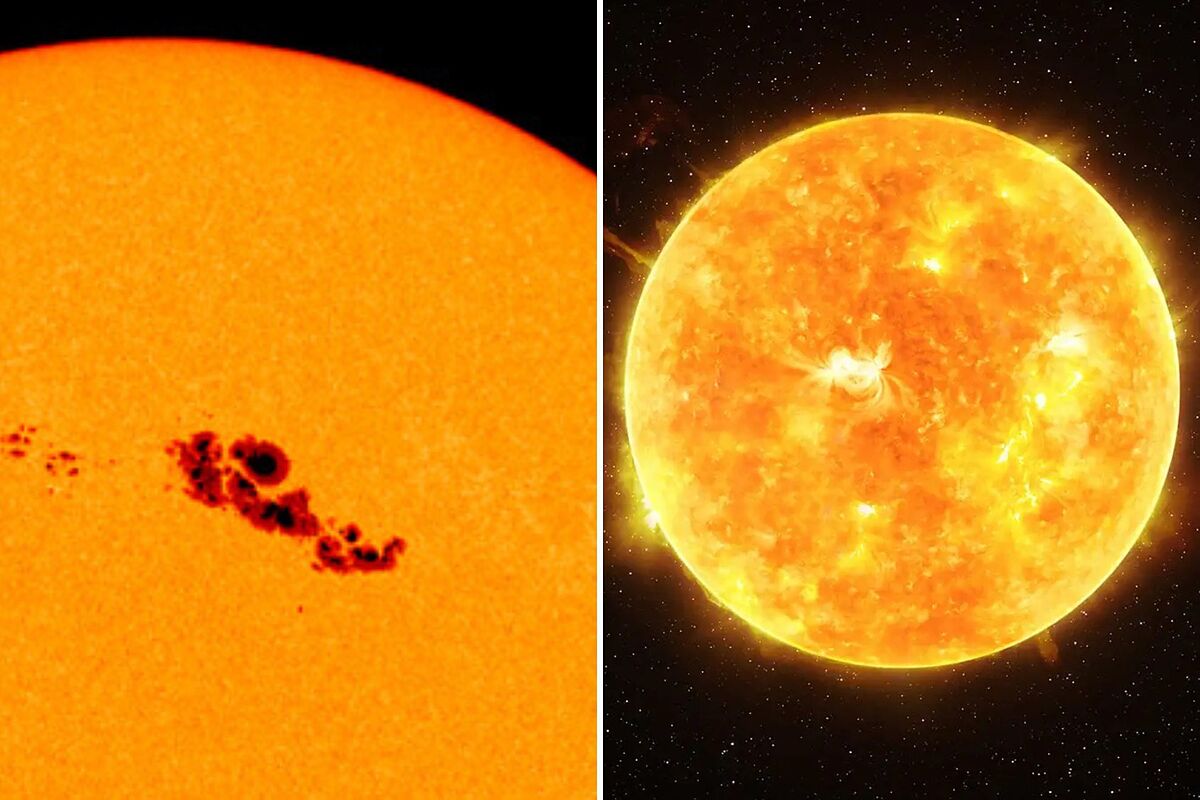

Las manchas solares son regiones donde el campo magnético del Sol se vuelve tan intenso que frena el flujo normal de energía.

El resultado es una zona más fría, más oscura, pero cargada de una tensión invisible.

Allí se acumula energía durante días o semanas, como un resorte cósmico a punto de liberarse.

Cuando esa energía se libera, lo hace en forma de llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, explosiones que lanzan miles de millones de toneladas de plasma al espacio.

El problema no es que estas explosiones existan.

El verdadero peligro aparece cuando la rotación del Sol coloca una de estas regiones activas mirando directamente a la Tierra.

En ese momento, nuestro planeta queda expuesto como un blanco frágil en medio del vacío.

El Sol tarda aproximadamente 27 días en completar una rotación.

Durante ese giro constante, las manchas solares entran y salen de nuestra vista.

Los científicos siguen cada movimiento con precisión obsesiva, porque saben que basta una alineación perfecta para que una tormenta solar viaje hacia nosotros a velocidades de millones de kilómetros por hora.

Cuando eso ocurre, la Tierra tiene poco tiempo para reaccionar.

No se trata de un escenario hipotético.

Ya ha ocurrido antes.

En 1989, una tormenta solar provocada por una región activa dejó sin electricidad a millones de personas en Quebec durante horas.

En 1859, el evento Carrington fue tan intenso que los sistemas telegráficos fallaron en todo el mundo y las auroras iluminaron el cielo hasta en latitudes tropicales.

Aquello ocurrió en un mundo analógico.

Hoy, el impacto sería infinitamente mayor.

Nuestra civilización depende de satélites, redes eléctricas, GPS, sistemas bancarios y comunicaciones globales.

Todo eso es vulnerable al ataque silencioso del Sol.

Una eyección de masa coronal dirigida a la Tierra puede inducir corrientes eléctricas en la superficie del planeta, sobrecargando transformadores, quemando componentes críticos y dejando regiones enteras sin energía durante semanas o incluso meses.

Y aquí surge el aspecto más inquietante: no podemos detenerlo.

Podemos observar, calcular probabilidades, emitir alertas… pero no existe tecnología capaz de desviar una tormenta solar.

El escudo magnético de la Tierra, nuestro campo magnético, es la única defensa real.

Sin él, la atmósfera sería erosionada lentamente, como ocurrió en Marte.

Pero incluso ese escudo tiene límites.

Cuando una mancha solar activa apunta a la Tierra, la tensión se traslada de los observatorios a los centros de control.

Cada destello registrado en la superficie solar se analiza con cuidado extremo.

¿Será una llamarada menor? ¿O el inicio de algo mucho más grande? El margen de error es pequeño, y el precio de equivocarse es enorme.

Lo más perturbador es que el Sol no actúa con intención.

No hay advertencias claras ni señales diseñadas para protegernos.

Las manchas solares aparecen y desaparecen siguiendo ciclos de aproximadamente once años, alternando períodos de calma relativa con fases de máxima actividad.

En los picos de estos ciclos, el número de regiones activas se multiplica, y con ellas, el riesgo.

Así, vivimos bajo una amenaza que no se siente, no se escucha y no se ve a simple vista.

Una amenaza que viaja a través del espacio en silencio absoluto.

Cuando el impacto llega, ya es demasiado tarde para evitarlo.

Solo queda resistir y evaluar los daños.

Mientras tanto, el Sol sigue girando.

La mancha continúa su lento desplazamiento sobre la superficie ardiente.

Puede que no ocurra nada.

Puede que la energía se disipe sin consecuencias.

Pero también existe la posibilidad de que, en un instante impredecible, el Sol decida liberar su furia en nuestra dirección.

La verdadera inquietud no es el evento en sí, sino lo que revela: que el mundo moderno, tan seguro de sí mismo, pende de una estrella inestable a 150 millones de kilómetros de distancia.

Y que, frente a ella, seguimos siendo tan vulnerables como siempre.