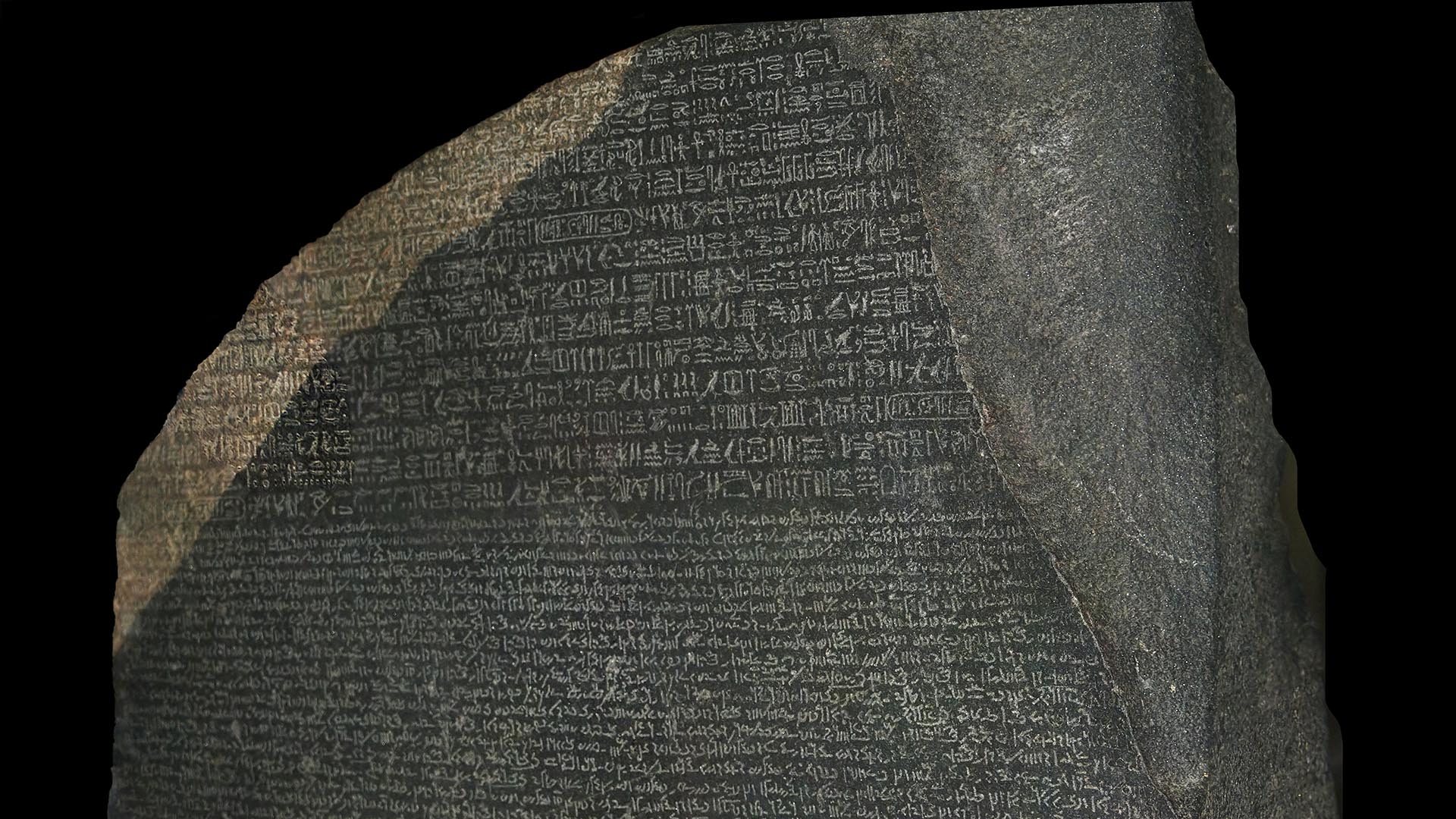

La Piedra de Rosetta no es, en esencia, un texto misterioso.

Es un decreto.

Un documento político fechado en el año 196 a.C., emitido por un concilio de sacerdotes en honor al joven faraón Ptolomeo V.

Durante generaciones se enseñó que su importancia residía en haber sido escrita en tres sistemas —jeroglífico, demótico y griego— lo que permitió a Champollion descifrar la lengua egipcia.

Pero cuando los investigadores modernos comenzaron a alimentar traducciones completas y comparativas del texto en modelos de inteligencia artificial, surgió una lectura inquietante.

La IA no leyó el contenido como lo haría un historiador tradicional.

Analizó patrones.

Frecuencia de términos.

Repeticiones semánticas.

Diferencias estratégicas entre versiones.

Y lo que detectó fue una asimetría reveladora: el mismo decreto no decía exactamente lo mismo en cada idioma, aunque afirmara hacerlo.

En la versión jeroglífica, la destinada a los dioses y a los rituales eternos, el rey aparece exaltado con un lenguaje casi cósmico, presentado como un ser elegido, protector del orden divino y garante del equilibrio universal.

En la versión demótica, dirigida al pueblo y a la administración local, el énfasis se desplaza hacia beneficios prácticos: reducción de impuestos, control del Nilo, provisión de grano.

Y en la versión griega, pensada para la élite gobernante helenística, el texto adopta un tono burocrático y político, subrayando la legitimidad del poder y la estabilidad del reino.

La IA detectó que estas diferencias no eran accidentales ni fruto de traducciones imprecisas.

Eran deliberadas.

Cada audiencia recibía una versión ajustada de la realidad.

Aquí es donde la revelación se vuelve incómoda.

La Piedra de Rosetta no solo traduce lenguas; traduce poder.

Muestra cómo una élite sacerdotal diseñó un mensaje múltiple para consolidar la divinización de un niño rey en un momento de extrema fragilidad política.

Egipto estaba rodeado de enemigos, sacudido por rebeliones internas y gobernado por una dinastía extranjera.

La solución no fue solo militar.

Fue narrativa.

Los modelos de IA, al comparar este decreto con otros textos ptolemaicos, identificaron un patrón recurrente: el uso sistemático de la religión como legitimación política.

No se trataba simplemente de honrar al faraón.

Se trataba de convertir la obediencia en un acto sagrado.

La piedra, en este sentido, funciona como un manual temprano de propaganda estatal.

Eso es lo que muchos encuentran “aterrador”.

No porque revele una conspiración oculta, sino porque demuestra cuán sofisticadas ya eran las técnicas de manipulación hace más de dos mil años.

La escritura sagrada, que durante siglos fue vista como un puente hacia lo divino, aparece también como una herramienta de control cuidadosamente calculada.

Otro punto inquietante que la IA subrayó es la obsesión del texto con la repetición ritual.

El decreto ordena que copias idénticas de la estela sean erigidas en todos los templos importantes de Egipto.

No para informar, sino para saturar el espacio sagrado con una narrativa única.

La omnipresencia del mensaje garantizaba que nadie pudiera escapar de él.

Donde hubiera un dios, habría también un rey divinizado.

La Piedra de Rosetta, vista desde esta perspectiva, deja de ser solo una “clave lingüística” y se convierte en un espejo.

Refleja una verdad incómoda: la civilización que admiramos por su arte, su ciencia y su espiritualidad también dominaba el arte de moldear la percepción colectiva.

Nada de esto invalida el logro de Champollion ni el valor histórico del objeto.

Pero sí desplaza el foco.

La IA no contradice la historia conocida; la profundiza.

Al analizar el texto sin reverencia cultural ni romanticismo académico, pone al descubierto algo que siempre estuvo ahí, pero que preferíamos no enfatizar.

Quizá lo más inquietante no sea lo que la Piedra de Rosetta dice sobre Egipto, sino lo que dice sobre nosotros.

Porque las mismas estrategias —mensajes adaptados a cada audiencia, lenguaje emocional para unos, técnico para otros, saturación simbólica del espacio público— siguen siendo utilizadas hoy.

La diferencia es que ahora las llamamos comunicación política, marketing o narrativa institucional.

La piedra, tallada en granodiorita y pulida para durar milenios, cumplió su función.

El nombre del rey fue exaltado, su poder legitimado y su memoria preservada.

Pero gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos verla sin el velo del asombro romántico.

Y lo que aparece no es magia, sino intención humana en su forma más cruda.

Tal vez por eso el hallazgo resulta tan perturbador.

Porque no revela un secreto sobrenatural, sino algo mucho más difícil de aceptar: que el control del lenguaje ha sido, desde el inicio de la civilización, una de las armas más poderosas jamás creadas.

La Piedra de Rosetta sigue hablando.

No porque haya sido “decodificada otra vez”, sino porque finalmente estamos escuchando lo que siempre dijo.

Y esa voz, lejos de ser antigua y lejana, suena peligrosamente familiar.