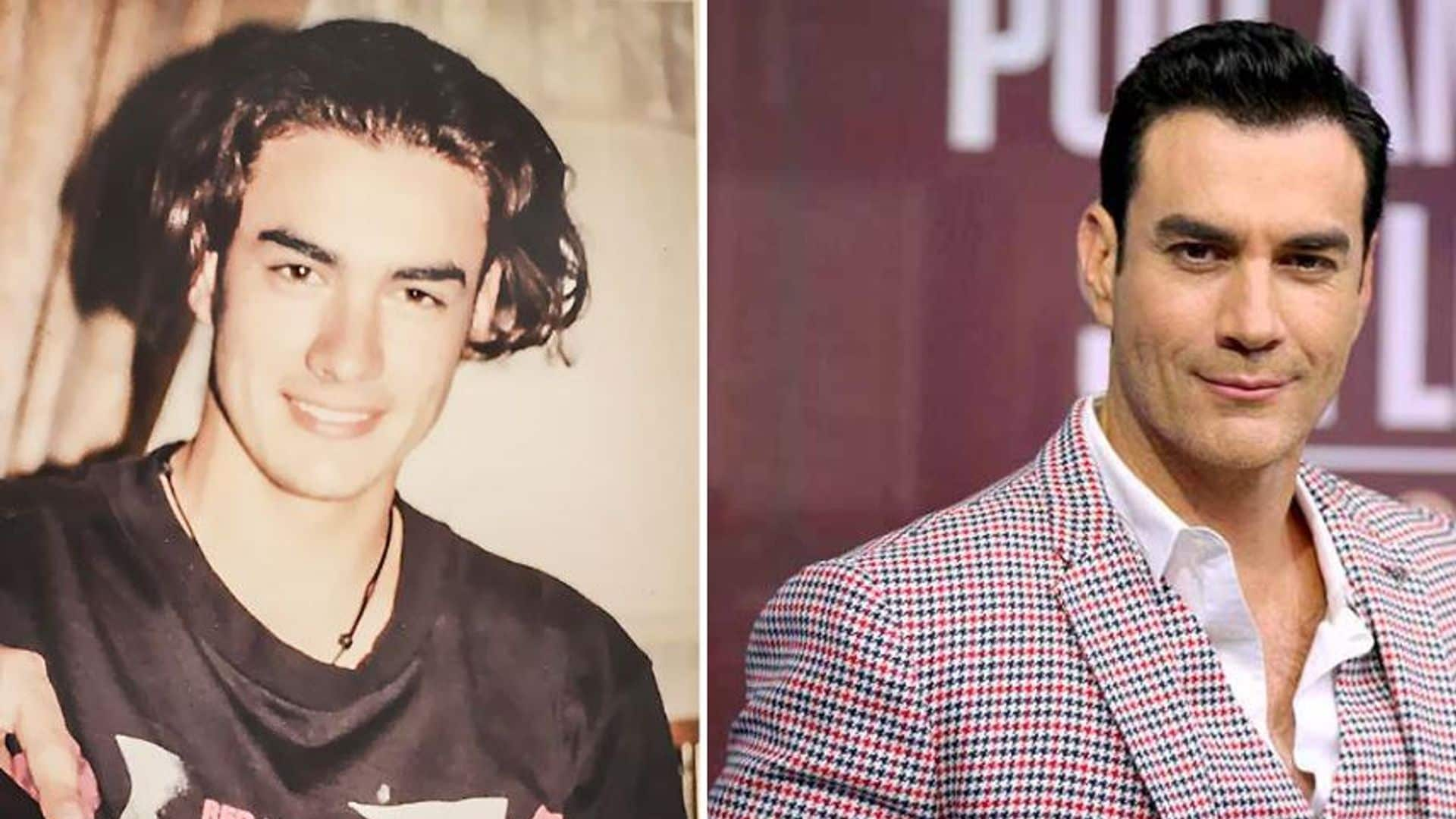

La historia de Saúl Lisazo no comienza bajo reflectores ni alfombras rojas.

Nace en Los Toldos, Argentina, en una familia numerosa y trabajadora donde el lujo era inexistente, pero el afecto abundante.

Su padre, Saúl José, fue futbolista profesional en una época en la que la fama no garantizaba estabilidad económica.

Su madre, Araceli, dedicó su vida a la educación.

Entre campos abiertos, animales y una radio vieja que reunía a la familia por las noches, Saúl creció sin saber lo que era la carencia, porque nunca conoció la comparación.

Ese mundo se quebró de golpe cuando tenía apenas 12 años.

Su padre enfermó repentinamente y murió de cáncer avanzado, dejando no solo un vacío emocional imposible de llenar, sino también deudas, incertidumbre y una familia al borde del colapso.

Sin seguridad social y atrapados en una Argentina golpeada por la dictadura militar, los Lisazo tuvieron que sobrevivir como pudieron.

La infancia terminó ese día.

La responsabilidad llegó demasiado pronto.

El fútbol apareció como una promesa.

Alto, atlético y disciplinado, Saúl volcó en el deporte todos los sueños que había heredado de su padre.

Pasó de clubes locales a Brasil y, más tarde, a Europa.

Bélgica fue el escenario de su mayor logro y también de su mayor desgaste.

Aunque ganó campeonatos, el racismo, la soledad y el aislamiento emocional lo acompañaron durante años.

Era exitoso en la cancha, pero invisible fuera de ella.

La lesión llegó como una sentencia silenciosa.

Un resbalón absurdo, una pierna que ya no respondía y la certeza brutal de que su carrera futbolística se estaba extinguiendo.

Con más de 30 años y sin garantías de recuperación, Saúl cayó en una depresión profunda.

Había apostado todo al fútbol y ahora no sabía quién era sin él.

El destino volvió a girar cuando menos lo esperaba.

Una amiga insistió en llevarlo a una agencia de publicidad.

Saúl fue sin convicción, convencido de que no encajaba.

Bastaron minutos para que lo contrataran.

El modelaje le devolvió algo esencial: propósito.

Sin buscarlo, comenzó a reconstruirse desde otro lugar.

Aprendió a cuidarse, a mostrarse, pero también a temer que todo dependiera solo de su imagen.

Ese miedo lo empujó a estudiar actuación.

Quería algo más sólido, algo que no desapareciera con las arrugas.

La oportunidad definitiva llegó con una campaña internacional de Bacardi que duró once años y lo convirtió en un rostro mundialmente reconocido.

Aunque su voz fue doblada por Rubén Moya, la imagen de Saúl quedó grabada en la memoria colectiva.

Fue ese trabajo el que lo llevó a Televisa.

Lucía Méndez lo vio y lo impulsó a entrar a las telenovelas.

A pesar de su acento, su edad y sus inseguridades, Saúl se abrió camino a fuerza de disciplina.

Entrenó hasta dominar el tono neutro mexicano y pronto el público respondió.

No era un galán estridente.

Era algo más peligroso: estabilidad, elegancia, presencia.

Se convirtió en la fantasía madura de toda una generación.

Mientras los rumores lo rodeaban, su vida personal permanecía firme.

Fiel a su esposa Mónica, construyó una familia lejos del escándalo.

Dos hijos, una vida protegida del ruido mediático y una decisión clara: el éxito no justificaría perder lo esencial.

Cuando dejó de aparecer con frecuencia en televisión, muchos inventaron explicaciones.

Cirugías, decadencia, rechazo.

La verdad era más simple y más honesta.

Saúl eligió parar.

Decidió que solo volvería si el proyecto valía la pena.

Abrió un restaurante argentino en el sur de la Ciudad de México, rodeado de amigos, música y comunidad.

Encontró una forma distinta de plenitud.

Hoy, a los 69 años, Saúl Lisazo admite lo que todos sospechaban, pero pocos entendían.

No desapareció.

Se salvó.

Eligió vivir bajo sus propias reglas, lejos de la presión, cerca de los suyos.

Naturalizado mexicano, agradecido con el país que le dio una segunda vida, sigue activo, lúcido y selectivo.

No persigue aplausos.

Persigue calma.

Y esa, al final, fue su mayor victoria.