casi medio siglo, dos sondas construidas con tecnología de los años setenta fueron lanzadas sin promesas grandilocuentes.

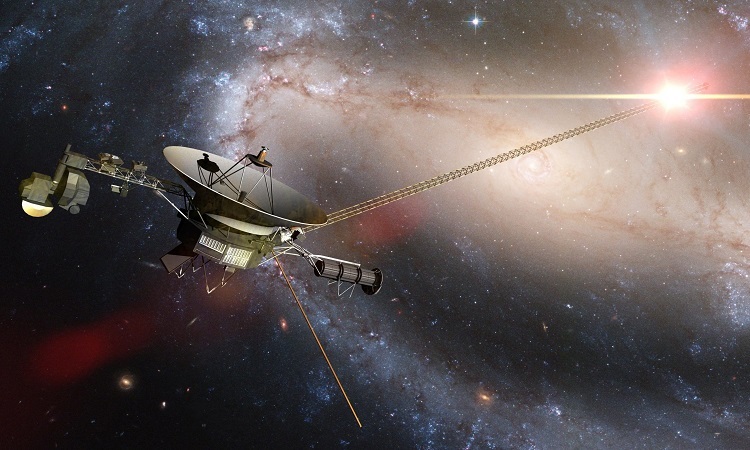

Voyager 1 y Voyager 2 partieron en 1977 aprovechando una alineación planetaria irrepetible, con una misión concreta y modesta: visitar los gigantes gaseosos del sistema solar y luego desaparecer en la oscuridad.

Nadie esperaba que se convirtieran en los exploradores más lejanos de la historia humana.

Y sin embargo, ahí están.

Hoy, Voyager 1 es el objeto creado por el ser humano más distante de la Tierra, a más de 24.

000 millones de kilómetros, mientras su gemela la sigue no muy atrás.

Ambas han cruzado el umbral del espacio interestelar, ese territorio donde el viento solar deja de mandar y la galaxia impone sus propias reglas.

Pero aquí surge una verdad incómoda: nunca fueron diseñadas para esto.

Sus instrumentos son primitivos para los estándares actuales.

Sus detectores de plasma apenas distinguen variaciones gruesas.

Sus magnetómetros ofrecen datos fragmentarios.

Cada año, los ingenieros se ven obligados a apagar sistemas para exprimir la última energía de sus generadores de plutonio.

Son testigos heroicos, sí, pero también profundamente limitados.

Y aun así, lo poco que han mostrado ha sido suficiente para inquietar a la ciencia.

Las Voyager han revelado que el espacio interestelar no es un vacío inerte.

Es un entorno dinámico, atravesado por ondas de plasma, campos magnéticos retorcidos y radiación procedente de explosiones estelares lejanas.

Han detectado densidades inesperadas, fluctuaciones que no encajan del todo con los modelos teóricos y comportamientos que sugieren turbulencias invisibles a nuestros ojos.

Eso es lo verdaderamente perturbador: si con instrumentos tan básicos ya hemos encontrado anomalías, ¿qué veríamos con tecnología moderna?

De esa pregunta nace el concepto de Voyager 3.

No sería una simple heredera.

Sería un salto brutal.

Una plataforma concebida desde el inicio para explorar el océano galáctico.

Equipos científicos de última generación, inteligencia artificial capaz de tomar decisiones autónomas y sistemas energéticos nucleares diseñados para durar décadas sin depender de órdenes lentas desde la Tierra.

Voyager 3 no solo mediría el espacio interestelar: lo observaría.

Imagina una nave capaz de detectar variaciones mínimas en la densidad del plasma, de mapear con precisión quirúrgica los campos magnéticos que envuelven la heliosfera y de rastrear rayos cósmicos con una resolución jamás alcanzada.

Imagina transmisores tan potentes que, por primera vez, podríamos recibir imágenes claras desde más allá de la frontera del sistema solar.

Y aquí es donde el tono se vuelve inquietante.

Porque el espacio interestelar no es amable.

Más allá de la heliosfera, nuestro escudo natural, comienza un mar turbulento de partículas de alta energía.

La radiación allí no es un fondo lejano: es una presencia constante.

Los campos magnéticos no son suaves líneas invisibles, sino estructuras tensas y cambiantes.

Voyager 3 podría ser la primera nave en “ver” ese entorno con nitidez… y no todos están seguros de que nos guste lo que muestre.

Algunos científicos advierten que podríamos descubrir regiones de turbulencia extrema, auténticas tormentas cósmicas capaces de destrozar sistemas electrónicos.

Otros hablan de zonas inesperadamente tranquilas, rutas naturales que podrían convertirse en autopistas interestelares del futuro.

Ambas posibilidades son igualmente inquietantes, porque implican que el universo tiene una estructura mucho más compleja de lo que asumimos.

El estudio del medio interestelar no es un capricho académico.

Es una cuestión de supervivencia a largo plazo.

Si algún día la humanidad sueña con viajar entre las estrellas, deberá conocer este entorno tan bien como los antiguos navegantes conocían las corrientes oceánicas.

En el espacio profundo, las corrientes son de plasma y radiación, y un error de cálculo puede ser fatal.

Voyager 3 también pondría a prueba teorías fundamentales de la astrofísica.

Los modelos actuales sobre cómo interactúan las estrellas con su entorno galáctico se basan en suposiciones difíciles de comprobar.

Una sonda moderna, equipada para este territorio, podría confirmar o destruir décadas de teorías en cuestión de años.

Pero hay algo más.

Más allá de la ciencia dura, Voyager 3 tendría un peso simbólico inmenso.

Las Voyager originales no solo fueron máquinas: se convirtieron en mensajeras.

Cada una lleva un disco de oro con sonidos, imágenes y saludos de la Tierra, una botella lanzada al océano cósmico con la esperanza de que alguien, algún día, la encuentre.

Una Voyager 3 del siglo XXI podría renovar ese mensaje.

Mostrar quiénes somos ahora.

Qué hemos aprendido.

Qué tememos.

Qué soñamos.

Sería un acto de introspección colectiva lanzado al universo.

El problema es el tiempo.

Las Voyager 1 y 2 se apagan lentamente.

Sus voces se volverán silencio en cuestión de años.

Cuando eso ocurra, perderemos nuestras únicas ventanas directas al espacio interestelar.

Si no enviamos un sucesor pronto, podrían pasar generaciones sin un nuevo testigo allá afuera.

Por eso el momento es crítico.

Conceptos como la Interstellar Probe ya se estudian seriamente, con posibles lanzamientos en las próximas décadas.

Pero la idea de Voyager 3 tiene algo especial: no empieza una historia nueva, continúa una que comenzó en 1977 y que aún no ha terminado.

La pregunta final no es tecnológica.

Es humana.

¿Tenemos el valor de mirar con claridad lo que hay más allá del Sol? ¿Estamos preparados para las imágenes aterradoras o sublimes que podría enviarnos una nave diseñada para enfrentar el universo sin filtros?

Si Voyager 3 llega a existir, no será solo una sonda.

Será una declaración.

Una afirmación de que, pese a nuestro miedo, seguimos avanzando.

Que nacimos para explorar.

Y que incluso en la oscuridad más profunda, seguimos buscando entender quiénes somos y qué lugar ocupamos entre las estrellas.