Federico Villa nació en Zamora, Michoacán, en un entorno humilde donde los sueños parecían demasiado grandes para las calles que los contenían.

Desde niño mostró una relación casi instintiva con la música.

Cantaba antes de hablar, transformaba cualquier momento cotidiano en una melodía improvisada.

Pero el talento, en México, rara vez es suficiente.

La oportunidad llegó cuando ganó un concurso de radio local, un triunfo pequeño en apariencia, pero que encendió la chispa de una carrera que se extendería por más de cuatro décadas.

Su voz pronto encontró espacio en la música ranchera, un género que exige verdad, dolor y orgullo.

Federico Villa tenía las tres cosas.

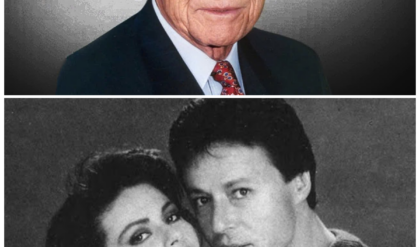

Grabó su primer sencillo con RCA Victor Records, Puñales de fuego, pero el destino ya le tenía reservada una canción que cambiaría su vida y la de millones más.

Caminos de Michoacán, escrita por Bulmaro Bermúdez, no solo encontró en Villa a un intérprete, sino a un narrador del alma colectiva de su tierra.

Con esa canción, Federico dejó de ser un cantante para convertirse en símbolo.

El tema era un viaje emocional disfrazado de recorrido geográfico.

Nombraba pueblos, carreteras, despedidas y esperanzas rotas.

Y cada vez que Villa la cantaba, no solo interpretaba una letra: revivía una historia de amor, migración y pérdida que miles reconocían como propia.

El himno cruzó fronteras, llegó al cine y se cantó en Estados Unidos, Sudamérica y cada rincón donde hubiera un michoacano con nostalgia.

Pero Federico Villa no se detuvo en la música.

Su rostro y su voz también conquistaron el cine mexicano.

Participó en cerca de 45 películas, compartiendo escena con figuras como Juan Gabriel, Joan Sebastian, Vicente Fernández, Julio Alemán, María Sorté y la inolvidable India María.

Películas como Las Tres Tumbas, Ojo por Ojo y El Hombre de la Cara Pintada lo convirtieron en un rostro familiar, cercano, profundamente humano.

Durante años, su agenda fue incansable: conciertos, giras, programas como Siempre en Domingo y apariciones televisivas que lo mantenían vigente.

Sin embargo, mientras el público veía al ídolo, Federico cargaba una vida personal marcada por decisiones impulsivas, amores intensos y una familia dispersa entre México y Estados Unidos.

Él mismo reconocía haber vivido con exceso, con pasión, con prisa.

La herida más profunda llegó con el asesinato de su hijo Alejandro Villa Jr.

en Tlaquepaque, Jalisco.

Un crimen brutal que destrozó al cantante.

Federico habló de ello entre lágrimas en televisión, rompiendo la imagen del artista fuerte para mostrar al padre devastado.

Cantaba un corrido dedicado a su hijo, aunque cada verso le desgarrara el alma.

Desde entonces, algo en su voz cambió.

Seguía siendo poderosa, pero ahora estaba atravesada por el duelo.

Los últimos años no fueron fáciles.

La pandemia apagó los escenarios y lo obligó a refugiarse en las redes sociales, donde agradecía a sus seguidores con la humildad que nunca perdió.

Seguía siendo un hombre de rancho, de animales, de tierra.

Nunca dejó de decir que era del pueblo, y que del pueblo se iría.

En julio de 2022, tras complicaciones de salud, Federico Villa falleció a los 84 años.

La noticia se propagó como un golpe seco en el corazón de Michoacán.

Políticos, artistas y fans reaccionaron con homenajes, pero ninguno parecía suficiente.

Porque no se fue solo un cantante.

Se fue una voz que había acompañado despedidas, regresos, borracheras, funerales y celebraciones.

Federico Villa pasó su vida cantando caminos.

Caminos de amor, de pérdida, de regreso imposible.

El día que murió, esos caminos quedaron en silencio.

Pero su voz, profunda, orgullosa y eternamente ranchera, sigue resonando en cada kilómetro emocional de Michoacán.

Y ahí, mientras alguien vuelva a cantar su canción, Federico Villa jamás morirá.