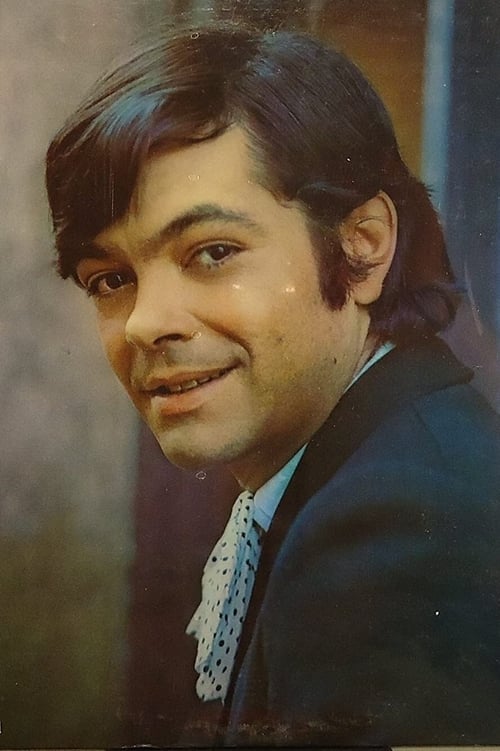

Desde joven, Valentín Trujillo cargó con un destino que otros habían escrito por él.

Provenía de una familia ligada al cine, pero su entorno esperaba que eligiera un camino “seguro”: la carrera de leyes, la estabilidad, una vida sin sobresaltos.

Sin embargo, Valentín sintió el llamado de la cámara con una fuerza imposible de ignorar.

Abandonó el derecho y eligió el cine, no por rebeldía, sino por necesidad.

Era el único lenguaje que realmente comprendía.

Cuando obtuvo su primer protagónico en 1969, ya no era un aprendiz, sino un actor obsesivamente disciplinado.

Sus colegas lo recuerdan como meticuloso, silencioso, casi severo consigo mismo.

Observaba la iluminación, analizaba los movimientos, ensayaba hasta el agotamiento.

Según su hijo, desde entonces Valentín no buscaba fama, buscaba perfección.

Y esa búsqueda lo acompañaría toda su vida, como una bendición y como una condena.

Los años setenta lo transformaron en un símbolo.

Filmó más de 140 películas y dominó la taquilla mexicana, pero no fue la cantidad lo que lo consagró, sino la intensidad emocional que imprimía en cada personaje.

En 1980, Perro Callejero marcó un antes y un después.

El público no solo lo veía, lo sentía.

Valentín encarnó la rabia, la fragilidad y la desesperanza de una generación marginada.

Fue entonces cuando dejó de ser solo un galán y se convirtió en un espejo social.

Sin embargo, mientras su imagen pública crecía, su vida privada se volvía cada vez más silenciosa y compleja.

En casa era reservado, casi tímido.

Su esposa, Patricia María, llegó a decir que vivía con la sombra de un hombre, no con el hombre mismo.

La fama nunca se apagaba, ni siquiera en la intimidad.

Valentín protegía su vida privada con un hermetismo absoluto, pero por dentro cargaba una melancolía profunda.

A finales de los años ochenta, su inquietud artística lo llevó al acto más valiente de su carrera: producir y protagonizar Rojo Amanecer.

Enfrentar la masacre de Tlatelolco de 1968 no solo era un riesgo profesional, era un desafío directo al poder.

El rodaje se realizó en secreto, los rollos se ocultaban, el miedo era constante.

Cuando las autoridades exigieron censura, Valentín se negó.

Prefirió enviar una copia al extranjero antes que mutilar la verdad.

La película ganó 11 premios Ariel y se convirtió en un hito histórico, pero el costo fue alto.

A partir de entonces, Valentín cambió.

Dormía poco, desconfiaba más, cargaba con la certeza de haber visto de cerca cómo el poder podía aplastar al arte.

Su hijo recuerda ese periodo como uno de orgullo, pero también de tristeza.

Algo se había quebrado.

En los años noventa, la industria cambió y la fama comenzó a desvanecerse.

Valentín no se retiró.

Se volcó a la dirección y producción de historias incómodas, oscuras, violentas.

Invirtió su propio dinero, sacrificó estabilidad y tranquilidad.

El cine dejó de darle seguridad económica, pero nunca dejó de exigirle todo.

En casa, la vida se volvió rígida, marcada por la obsesión creativa y el sacrificio constante.

Cuando Valentín Trujillo murió repentinamente en 2006, a los 55 años, el país quedó en shock.

Pero el verdadero impacto llegó después.

A pesar de su legendaria carrera, su familia quedó prácticamente sin recursos.

La imagen de uno de sus hijos vendiendo pinturas en la calle rompió el mito de la fama como refugio.

El héroe había caído en silencio.

Con los años, su hijo decidió hablar.

Reveló que su padre luchaba contra ansiedad, insomnio y una culpa profunda por el tiempo perdido con su familia.

Actuar no era solo su profesión, era su forma de sobrevivir.

“Si dejo de filmar, desapareceré”, le confesó una vez.

No murió únicamente por una causa médica, sino por el peso de vivir para todos menos para sí mismo.

Esa es la verdad que emerge veinte años después.

Valentín Trujillo no fue solo una estrella ni un mártir del cine, fue un hombre profundamente humano, atrapado entre el mito que el mundo exigía y la fragilidad que nunca se permitió mostrar.

Su legado no es solo su filmografía, sino la advertencia silenciosa que dejó: incluso las leyendas pueden quebrarse cuando el aplauso se apaga.

Hoy, su luz sigue viva en cada pantalla donde un personaje lucha con honestidad.

Pero ahora, por fin, también podemos ver al hombre detrás de la cámara.

Y entender que su historia no fue solo de gloria, sino de un sacrificio que aún resuena.