Durante casi un siglo, la teoría del Big Bang ha sido el pilar central de la cosmología.

Según este modelo, el universo nació hace aproximadamente 13.

800 millones de años a partir de un estado extremadamente caliente y denso, expandiéndose desde entonces hasta formar galaxias, estrellas y planetas.

Esta idea ha explicado con notable precisión la radiación cósmica de fondo, la expansión del espacio y la distribución a gran escala de la materia.

Sin embargo, incluso antes del James Webb, había grietas incómodas en esta narrativa.

Estructuras demasiado grandes para haberse formado tan pronto, anomalías en el fondo cósmico de microondas y una expansión sorprendentemente uniforme planteaban preguntas difíciles.

Eran detalles que no encajaban del todo, pero que durante años se consideraron problemas secundarios.

Eso cambió con la llegada del James Webb.

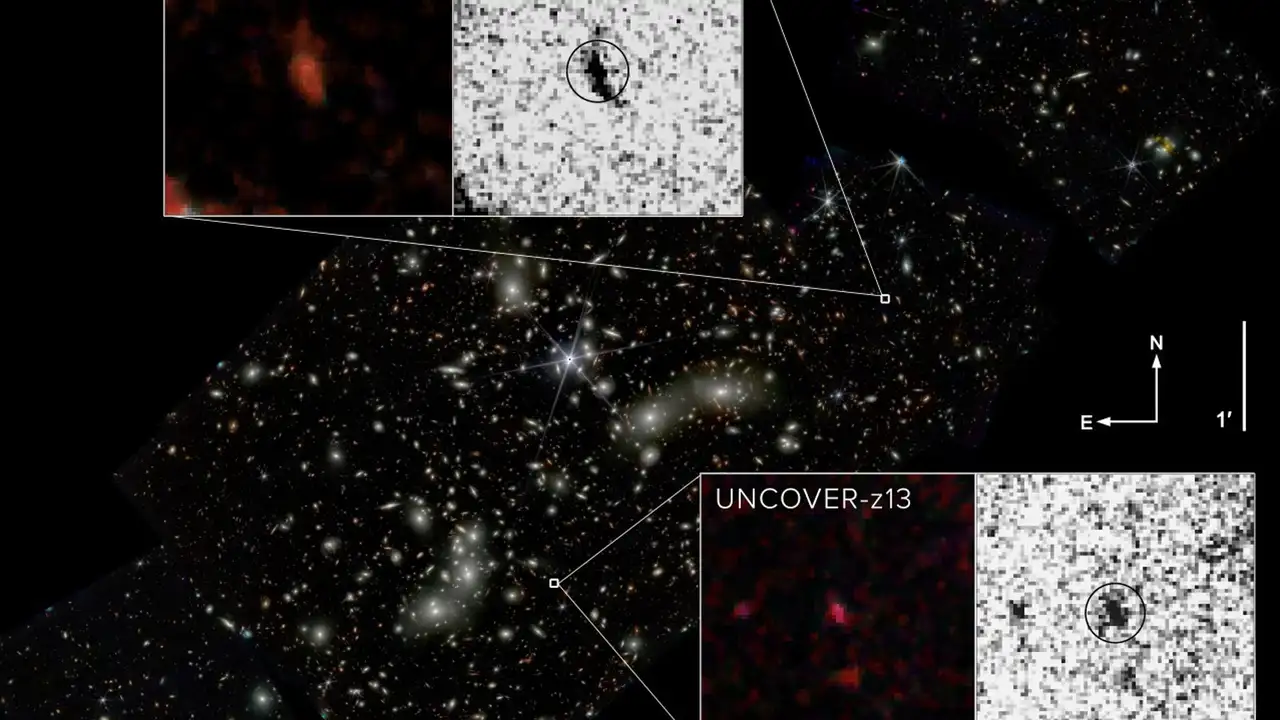

Gracias a su capacidad para observar el universo primitivo con una claridad sin precedentes, el telescopio comenzó a revelar cientos de galaxias que parecían desafiar el calendario cósmico oficial.

Eran masivas, bien organizadas y sorprendentemente antiguas para existir apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang.

Según los modelos tradicionales, simplemente no había tiempo suficiente para que estructuras tan complejas se formaran.

Este hallazgo sacudió los cimientos de la cosmología.

Si esas galaxias son reales, y múltiples observaciones independientes indican que lo son, entonces algo fundamental en nuestro entendimiento del origen del universo necesita ser revisado.

Y ahí es donde resurgen teorías que durante décadas fueron consideradas casi ciencia ficción.

Una de ellas es la del Big Bounce, o gran rebote.

En lugar de un inicio absoluto a partir de la nada, esta hipótesis propone que el universo es cíclico.

Se expande, envejece, se contrae y, en lugar de colapsar en una singularidad infinita donde las leyes de la física dejan de existir, rebota y renace en un nuevo ciclo.

El Big Bang, en este escenario, no sería el nacimiento del cosmos, sino su renacimiento.

Este modelo resuelve varios problemas profundos del Big Bang clásico.

Elimina la singularidad infinita y ofrece una explicación natural para ciertas anomalías observadas, como la aparente madurez temprana de algunas galaxias.

Si nuestro universo heredó condiciones iniciales de uno anterior, entonces esas estructuras “demasiado viejas” dejan de ser un misterio.

Aquí es donde los agujeros negros entran en escena con un papel inquietante.

Tradicionalmente vistos como cementerios cósmicos donde todo desaparece, algunos físicos teóricos proponen que en su interior podría estar ocurriendo algo muy distinto.

Bajo condiciones extremas de densidad y energía, la materia podría reorganizarse en un nuevo espacio-tiempo desconectado del nuestro.

Desde fuera, un agujero negro es un punto sin retorno.

Desde dentro, podría ser el nacimiento de un universo completamente nuevo.

Si esta idea es correcta, entonces nuestro propio universo podría haber nacido dentro de un agujero negro perteneciente a un cosmos anterior.

Y los agujeros negros que hoy observamos en galaxias lejanas podrían estar generando universos “hijos”, invisibles para nosotros.

El multiverso dejaría de ser una especulación matemática y se convertiría en una consecuencia natural de la física.

Las observaciones del James Webb añaden más combustible a esta hipótesis.

Además de galaxias inesperadamente antiguas, algunos estudios sugieren patrones extraños en la rotación galáctica.

En teoría, las galaxias deberían girar en direcciones aleatorias, resultado del caos inicial del Big Bang.

Sin embargo, se han detectado preferencias, una especie de alineación sutil que no encaja bien con el azar puro.

Esta anisotropía cósmica podría interpretarse como una huella, una cicatriz heredada de un universo anterior.

Si el cosmos tiene memoria, entonces el tiempo no comenzó con nosotros.

Somos parte de una cadena mucho más larga de nacimientos y colapsos cósmicos.

Una genealogía universal donde cada universo deja rastros en el siguiente.

Esta idea conecta de forma sorprendente con conceptos antiguos de ciclos eternos, presentes en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, pero ahora abordados desde la matemática y la observación científica.

Las implicaciones son vertiginosas.

Para la ciencia, significaría que nunca podremos hablar de un comienzo absoluto ni de un final definitivo.

Para la humanidad, implica que no vivimos en un universo único y aislado, sino que formamos parte de una estructura infinita de realidades interconectadas.

Incluso la vida podría ser parte de este reciclaje cósmico.

Moléculas orgánicas encontradas en meteoritos sugieren que los ingredientes básicos de la biología son comunes en el universo.

En un escenario cíclico, esas semillas podrían sobrevivir a transiciones cósmicas y reaparecer una y otra vez.

El James Webb no está diciendo que estas teorías sean definitivas.

Lo que está haciendo es mucho más perturbador: está demostrando que el universo es más extraño de lo que pensábamos.

Cada nueva imagen obliga a reescribir capítulos enteros de los libros de texto y a aceptar que nuestras certezas eran provisionales.

Quizá nunca sepamos con total seguridad si vivimos dentro de un agujero negro o si somos parte de un ciclo eterno de universos.

Pero lo que ya es innegable es que el cosmos no es un escenario simple ni estático.

Es un sistema dinámico, profundo y misterioso, en constante creación y recreación.

Y nosotros, lejos de ser espectadores insignificantes, somos parte activa de esa historia infinita que apenas estamos empezando a comprender.