La Voyager 1 es, en muchos sentidos, el objeto más solitario jamás creado por el ser humano.

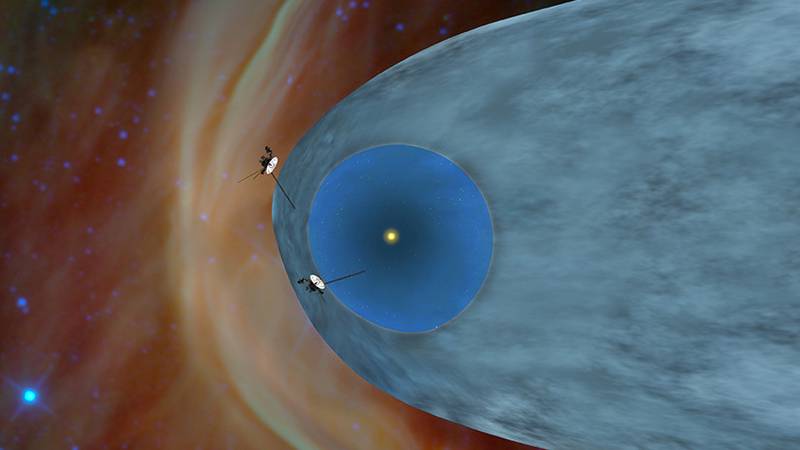

Lanzada en 1977, esta diminuta nave ha recorrido más de 24 mil millones de kilómetros, dejando atrás planetas, lunas, la heliosfera y finalmente entrando en el espacio interestelar en 2012.

Allí donde la influencia del Sol se desvanece y comienza el dominio puro del cosmos.

Durante décadas, su misión fue clara: medir, registrar y enviar datos.

Pero recientemente, los instrumentos de la Voyager 1 detectaron una señal inusual.

No un mensaje descifrado ni palabras alienígenas, sino algo mucho más inquietante: una estructura en los datos que no encajaba con el ruido cósmico habitual.

Bill Nye, uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo, fue tajante al comentar el fenómeno: cuando algo no encaja con nuestros modelos actuales, no significa automáticamente “extraterrestres”, pero sí significa que estamos ante algo que no comprendemos… todavía.

Y eso, en ciencia, es profundamente perturbador.

El universo es inmensamente vasto.

Solo en la Vía Láctea hay más de 100 mil millones de estrellas, muchas con planetas.

Carl Sagan ya advertía que, estadísticamente, la vida inteligente no debería ser rara.

Bill Nye ha retomado esa idea en múltiples ocasiones: si el universo es tan grande y tan antiguo, la probabilidad de que no exista nadie más es, paradójicamente, aterradora.

La señal detectada por Voyager 1 no es una transmisión clara, pero tampoco es un simple error técnico.

Los científicos han hablado de cambios inesperados en el comportamiento del plasma, oscilaciones anómalas y patrones que no habían sido observados antes en esa región del espacio.

Nada confirmado como artificial, pero tampoco fácilmente descartable.

Aquí es donde la imaginación humana entra en conflicto con la prudencia científica.

Desde hace décadas, la humanidad ha enviado mensajes al cosmos: señales de radio, transmisiones matemáticas, discos de oro.

Hemos gritado al vacío esperando una respuesta.

Y ahora, cuando algo parece responder —aunque sea de forma ambigua—, el silencio se vuelve ensordecedor.

El disco de oro de la Voyager 1 es quizás el símbolo más poderoso de esta paradoja.

Dentro de esa nave viaja un mensaje que representa a toda la humanidad: saludos en 55 idiomas, música de Bach y Chuck Berry, sonidos de la Tierra, risas, latidos, viento, agua.

No fue diseñado solo para extraterrestres, sino también como un espejo de lo que somos.

Y ahora, la pregunta inquietante es inevitable: si alguien —o algo— lo encontrara, ¿qué pensaría de nosotros?

La señal ha reavivado un debate antiguo pero urgente: si detectamos indicios de otra inteligencia, ¿deberíamos responder? Algunos científicos creen que el contacto sería el mayor avance de la historia humana.

Otros, entre ellos voces cautelosas como Stephen Hawking en su momento, advirtieron que anunciar nuestra presencia podría ser peligroso.

Bill Nye no habla de invasiones ni amenazas, pero sí insiste en la humildad.

Si existe una civilización capaz de detectar o interactuar con una nave como Voyager 1 desde distancias interestelares, su tecnología estaría muy por encima de la nuestra.

Y cuando dos civilizaciones con niveles tecnológicos desiguales se encuentran, la historia humana no ofrece precedentes tranquilizadores.

Sin embargo, también existe una explicación menos inquietante y quizás más frustrante: que esta señal sea simplemente un fenómeno natural desconocido.

El espacio interestelar no es un vacío muerto.

Está lleno de partículas, radiación cósmica, campos magnéticos y restos de explosiones estelares.

La Voyager 1 ha detectado niveles de radiación y densidades de electrones mayores de lo esperado, lo que ya obligó a revisar modelos teóricos.

En 2013, una erupción solar permitió medir con precisión el plasma interestelar gracias a vibraciones detectadas por la nave.

Aquello ya fue una sorpresa monumental.

Esta nueva anomalía podría ser otra pieza de un rompecabezas mucho más grande.

Pero incluso si no hay inteligencia detrás, el impacto psicológico es el mismo: el universo sigue sorprendiéndonos.

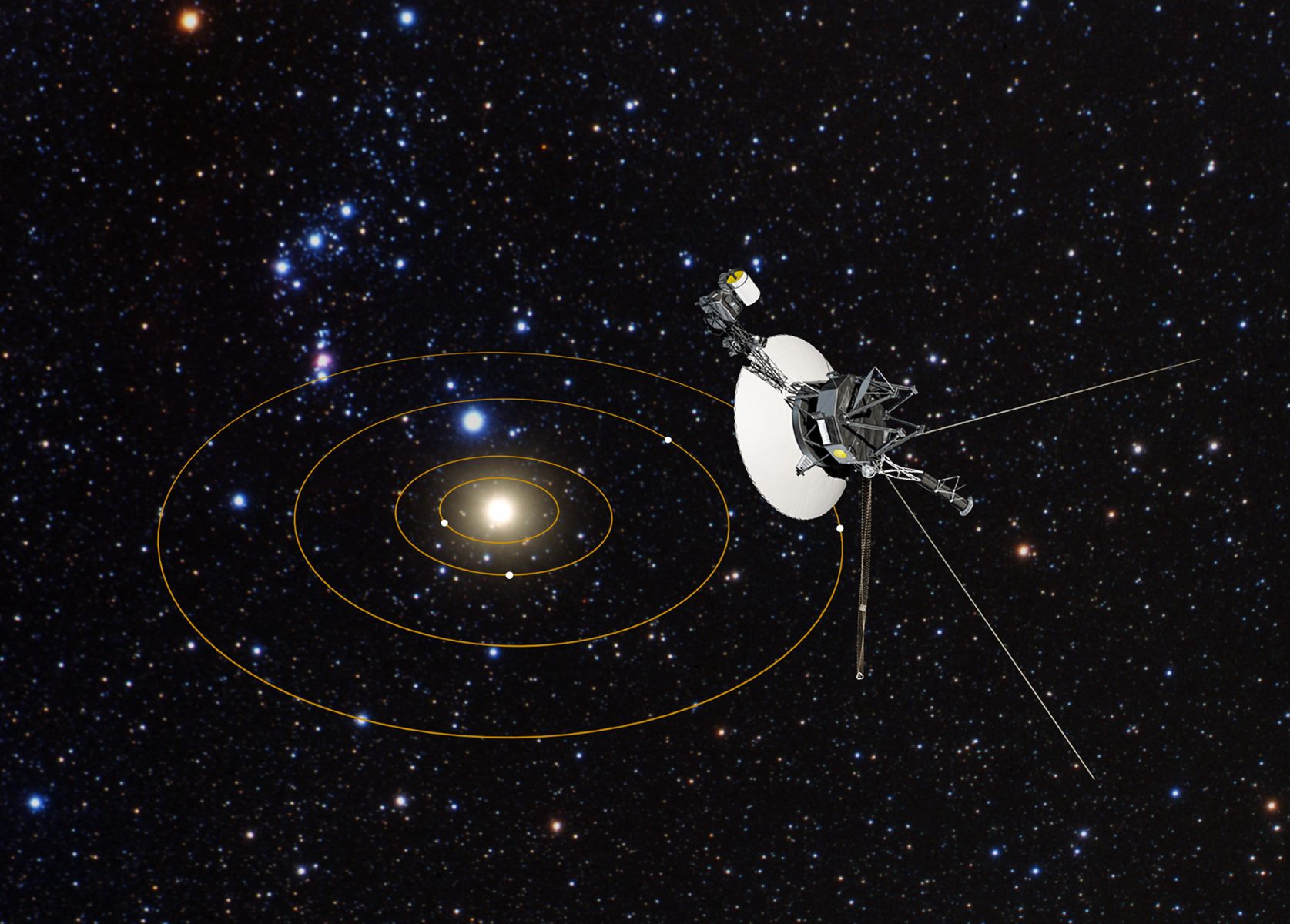

La Voyager 1 nunca fue diseñada para durar tanto.

Sus sistemas, creados con tecnología de los años 70, han superado fallos, apagones, propulsores inactivos durante décadas que volvieron a funcionar contra todo pronóstico.

Es una reliquia viva, avanzando lentamente hacia la oscuridad eterna, enviando señales cada vez más débiles.

Y quizá eso es lo más inquietante de todo.

No sabemos cuánto tiempo más seguirá comunicándose con la Tierra.

Llegará un día en que la Voyager 1 se quedará en silencio para siempre.

Pero lo que ya ha hecho es irreversible: ha cruzado fronteras que antes solo existían en la imaginación.

La señal —sea lo que sea— nos recuerda algo incómodo: no controlamos el cosmos.

Apenas lo rozamos.

Cada vez que creemos entenderlo, aparece una anomalía que nos devuelve a nuestra pequeñez.

Tal vez no hemos recibido un mensaje.

Tal vez el universo no nos está hablando… todavía.

Pero el simple hecho de que una nave humana, lanzada hace casi medio siglo, siga provocando preguntas fundamentales sobre la vida, la inteligencia y nuestro lugar en la realidad, ya es en sí mismo extraordinario.

Como dijo Bill Nye en una de sus reflexiones más citadas: el universo no está obligado a tener sentido para nosotros.

Y quizás, en ese misterio, reside tanto nuestro mayor miedo… como nuestra mayor esperanza.