El experimento de la doble rendija es, quizá, el símbolo más perturbador de toda la ciencia moderna.

Propuesto en 1801 por Thomas Young, comenzó como una simple demostración de que la luz se comporta como una onda.

Al atravesar dos rendijas, la luz genera un patrón de interferencia, franjas claras y oscuras que solo pueden explicarse si la luz se superpone consigo misma, como una ola.

Durante más de un siglo, esa explicación pareció suficiente.

Pero cuando la física entró en el terreno cuántico, el experimento adquirió un significado mucho más profundo.

Al repetirlo con fotones individuales, uno por uno, ocurrió algo desconcertante: incluso así, el patrón de interferencia seguía apareciendo.

Cada fotón parecía atravesar ambas rendijas a la vez.

El verdadero problema surgió cuando los científicos intentaron responder a una pregunta aparentemente simple: ¿por cuál rendija pasa el fotón? En el momento exacto en que se intentaba medir su trayectoria, el patrón de interferencia desaparecía.

La luz dejaba de comportarse como una onda y se manifestaba como una partícula.

No había término medio.

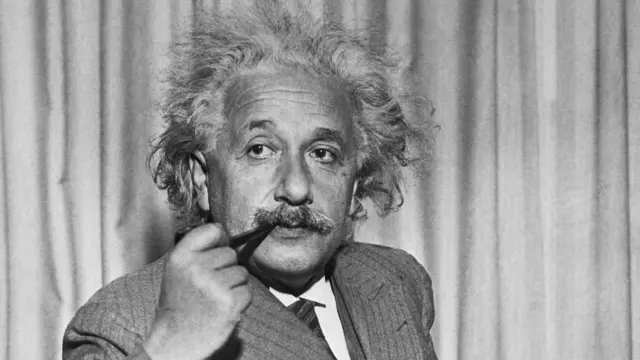

Este fenómeno se convirtió en el núcleo del famoso enfrentamiento intelectual entre Einstein y Bohr en 1927.

Einstein se resistía a aceptar que la realidad dependiera del acto de observar.

Para él, debía existir una forma ingeniosa de conocer el camino del fotón sin perturbar su comportamiento ondulatorio.

Bohr, en cambio, afirmaba algo radical: la medición no revela la realidad, la crea.

Durante décadas, el debate permaneció abierto.

No por falta de ideas, sino por límites tecnológicos.

Hasta que el equipo del MIT decidió llevar la doble rendija a un nuevo extremo.

En lugar de simples detectores, utilizaron átomos ultrafríos y fotones individuales, manipulados con una precisión cercana a lo inimaginable.

El objetivo era claro y peligroso: intentar extraer información sobre la trayectoria del fotón de la forma más suave posible, minimizando cualquier perturbación.

Si Einstein tenía razón, ese era el escenario ideal para demostrarlo.

El resultado fue devastador para la intuición clásica.

Cada vez que los investigadores lograban obtener incluso la mínima información sobre el camino del fotón, el patrón de interferencia se debilitaba o desaparecía por completo.

No importaba cuán delicada fuera la medición.

El efecto era inevitable.

La conclusión fue tan clara como incómoda: no es posible conocer simultáneamente el comportamiento ondulatorio y la trayectoria del fotón.

El acto de medir fuerza al sistema cuántico a elegir.

Exactamente como Bohr había defendido casi un siglo antes.

Este resultado no es un simple detalle experimental.

Refuerza uno de los pilares más inquietantes de la mecánica cuántica: el efecto del observador.

A diferencia del mundo clásico, donde medir no altera el estado de un objeto, en el mundo cuántico la medición es una intervención activa que destruye posibilidades.

El experimento también confirma con una elegancia brutal el principio de incertidumbre de Heisenberg.

Cuanto más precisa es la información que obtenemos sobre una propiedad, como la posición, menos sabemos sobre otra, como el momento.

No porque nuestros instrumentos sean deficientes, sino porque la realidad misma está construida así.

Pero el impacto del experimento del MIT va mucho más allá del debate histórico.

Sus implicaciones tecnológicas son inmediatas.

Controlar fotones individuales y átomos ultrafríos con este nivel de precisión es una hazaña que empuja directamente los límites de la computación cuántica.

En los ordenadores clásicos, la información se basa en bits que solo pueden valer cero o uno.

En los sistemas cuánticos, los qubits pueden existir en superposición, manteniendo múltiples estados a la vez.

El gran problema siempre ha sido el mismo: medir o interactuar con un qubit destruye esa superposición.

Comprender exactamente cómo y cuándo ocurre ese colapso permite diseñar sistemas más estables, capaces de mantener coherencia durante más tiempo.

Cada avance experimental de este tipo acerca un poco más la posibilidad de ordenadores cuánticos funcionales, capaces de resolver en segundos problemas que hoy llevarían millones de años.

En criptografía, el experimento refuerza una idea clave: cualquier intento de espiar una comunicación cuántica deja huella.

Protocolos como BB84 se basan precisamente en este principio.

Si alguien intenta interceptar los fotones, altera su estado y la intrusión se vuelve detectable.

El trabajo del MIT no solo confirma esta premisa, sino que abre la puerta a redes cuánticas más seguras y eficientes.

Sin embargo, el impacto más profundo no es tecnológico, sino conceptual.

El experimento vuelve a plantear una pregunta incómoda: si las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos, ¿qué significa realmente que algo exista?

Bohr sostenía que la física no describe una realidad objetiva independiente, sino los resultados posibles de nuestras interacciones con la naturaleza.

Einstein jamás aceptó esa idea.

Para él, debía existir una realidad subyacente, incluso si aún no sabíamos cómo describirla.

Los nuevos datos inclinan la balanza hacia Bohr.

No prueban que Einstein estuviera equivocado en todo, pero sí que, en este punto crucial, la realidad cuántica no se comporta como él esperaba.

El universo no revela sus cartas sin cobrar un precio.

Para muchos científicos y filósofos, este resultado refuerza una idea perturbadora: el observador no es un espectador pasivo, sino una parte inseparable del fenómeno.

Medir es intervenir.

Observar es transformar.

La doble rendija, lejos de ser un experimento antiguo, vuelve a convertirse en el espejo más incómodo de nuestra relación con el universo.

Un recordatorio de que la realidad no es sólida, ni determinista, ni completamente independiente de nosotros.

El experimento del MIT no solo cerró un capítulo histórico.

Abrió otro aún más inquietante.

Uno en el que mirar no es descubrir lo que ya estaba allí, sino participar activamente en la forma que adopta el mundo.

Y quizás, en el fondo, esa sea la verdad más difícil de aceptar: que en el nivel más profundo de la realidad, observar y existir son dos caras del mismo experimento.