La mente humana está atrapada en una prisión invisible: el tiempo.

Todo lo que conocemos nace, cambia y muere.

Desde una flor hasta una galaxia, todo se mueve dentro de una secuencia implacable de antes y después.

Por eso, cuando intentamos imaginar a Dios antes de la creación, inevitablemente fallamos.

Usamos palabras como “antes”, sin darnos cuenta de que el tiempo mismo aún no existía.

La Biblia comienza con una frase tan breve como explosiva: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.

No dice que Dios comenzó.

Dice que Dios creó el comienzo.

Esa diferencia, aparentemente sutil, es en realidad la grieta por la que se derrumba toda nuestra lógica cotidiana.

Dios no aparece dentro del tiempo; el tiempo aparece dentro de Dios.

Los antiguos pensadores ya se enfrentaron a este abismo.

Aristóteles habló del motor inmóvil, una causa primera que mueve todo sin ser movida.

Siglos después, Tomás de Aquino desarrolló el argumento de la causa incausada: si todo lo que comienza a existir necesita una causa, entonces debe existir algo que no haya comenzado a existir.

Un ser necesario.

Ese ser, sostiene la tradición bíblica, es Dios.

La ciencia moderna, por más avanzada que sea, se estrella contra el mismo muro.

Puede retroceder hasta el Big Bang, hasta ese instante en el que el espacio, el tiempo y la materia emergieron juntos.

Pero más allá de ese punto, las ecuaciones colapsan.

La física no puede describir lo que hay cuando no hay tiempo.

Y eso no es una derrota científica, es una confesión de límite.

Las Escrituras, en cambio, no intentan explicar a Dios como si fuera un objeto del universo.

En el libro del Éxodo, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, recibe una respuesta desconcertante: “Yo soy el que soy”.

No “yo fui” ni “yo seré”.

Solo “yo soy”.

Existencia pura.

Presente eterno.

Ser absoluto.

Antes de la creación, Dios no estaba en un lugar, porque el espacio no existía.

No estaba esperando, porque no había tiempo que esperar.

No estaba haciendo planes, porque el futuro no existía.

Simplemente era.

Pleno.

Completo.

Perfecto.

Y aquí surge una de las revelaciones más inquietantes: Dios no estaba solo.

Según la teología bíblica, Dios es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Tres personas en una sola esencia divina, en comunión eterna de amor.

Antes de que existiera cualquier criatura, el amor ya existía.

No como una emoción, sino como una relación eterna.

El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu como vínculo viviente de ese amor.

La creación no fue una solución a la soledad, fue un desbordamiento de plenitud.

Este concepto explica algo fundamental: Dios no creó por necesidad.

No creó porque le faltara algo.

Creó porque el amor, cuando es perfecto, tiende a expresarse.

No por obligación, sino por abundancia.

Aquí es donde muchas objeciones modernas se derrumban.

“Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios?”.

La pregunta parece inteligente, pero parte de una categoría equivocada.

No todo necesita una causa.

Solo lo que comienza a existir.

Dios, por definición, nunca comenzó.

Preguntar quién creó a Dios es como preguntar qué hay al norte del polo norte.

La pregunta se destruye a sí misma.

El universo es contingente: podría no haber existido.

Tú eres contingente: podrías no haber nacido.

Dios no lo es.

Su existencia no depende de nada.

No puede no existir.

Es el fundamento mismo del ser.

La Biblia presenta a Dios como infinito, pero no en el sentido de estar esparcido por el espacio, sino en el sentido de no tener límites.

Más grande que el universo, pero más cercano que tu respiración.

Trascendente y, al mismo tiempo, íntimamente presente.

Sosteniendo cada átomo, cada segundo, cada latido.

Antes de la creación, Dios existía en eternidad, no como tiempo sin fin, sino como ausencia total de temporalidad.

La eternidad no es una línea infinita, es un ahora absoluto.

Un acto puro de ser.

Por eso, cuando Dios crea, no “decide” en un momento.

Su voluntad eterna se manifiesta en el primer instante del tiempo.

Cuando la Biblia dice “Hágase la luz”, no describe un proceso.

Describe un mandato soberano.

Dios habla y la realidad obedece.

No transforma algo preexistente.

Llama al ser desde la nada.

No es magia.

Es omnipotencia.

Las teorías modernas que intentan explicar el origen del universo sin Dios, como las fluctuaciones cuánticas, no resuelven el problema.

El vacío cuántico no es la nada absoluta.

Tiene leyes, energía, estructura.

Y esas leyes también requieren explicación.

Al final, la pregunta persiste: ¿por qué existe algo en lugar de nada?

La respuesta bíblica es brutalmente simple: porque Dios es.

Él no es una pieza dentro del universo.

Es la razón por la que existe cualquier cosa.

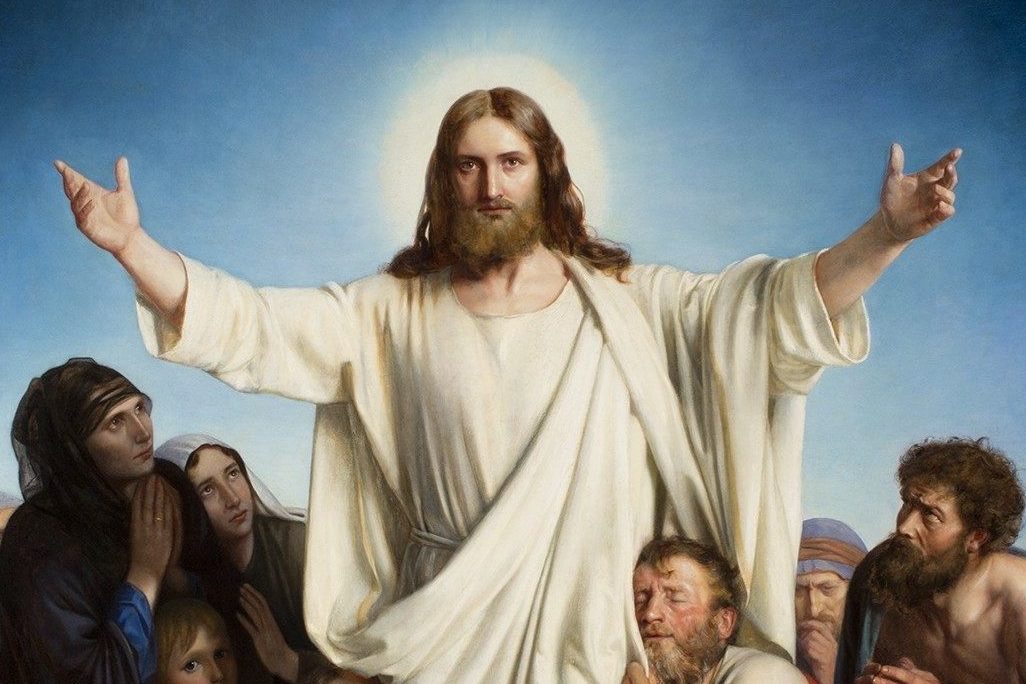

Y esta verdad alcanza su clímax en una afirmación aún más escandalosa: el Dios eterno, que existía antes del tiempo, entró en el tiempo.

El Verbo se hizo carne.

El creador se hizo criatura.

No dejó de ser Dios, pero añadió humanidad.

En Jesús, el Dios incomprensible se volvió visible.

Esto revela que el Dios que existía antes de la creación no es frío, distante ni abstracto.

Es amor.

Un amor que crea.

Un amor que se revela.

Un amor que entra en la historia para rescatar lo que creó.

Al final, la pregunta “¿quién era Dios antes de la creación?” no nos conduce a una fórmula, sino a un límite.

Un punto donde la razón se inclina y el asombro comienza.

No obtenemos todas las respuestas, pero obtenemos algo más profundo: la certeza de que la realidad no es un accidente y que el silencio eterno estaba lleno de presencia.