🌌🚨 El telescopio James Webb cae en un silencio mortal tras captar un mapa de luces en Próxima B que imita ciudades humanas —el apagón más inquietante en la historia espacial y la pregunta que nadie quiere contestar: ¿ellos ya están aquí? 👁️✨

Próxima B siempre fue un enigma atractivo: un planeta un poco más masivo que la Tierra, girando dentro de la zona habitable de la estrella más cercana al Sol.

Un mundo que, a pesar de su cercanía abrasadora a Próxima Centauri, parecía conservar la posibilidad de agua líquida y, con ello, la semilla de la vida.

Sin embargo, la brutalidad de su estrella —una enana roja furiosa, capaz de emitir estallidos cien veces más intensos que su brillo normal— sugería que cualquier atmósfera allí sería destruida una y otra vez.

La idea de civilización parecía improbable.

Hasta ahora.

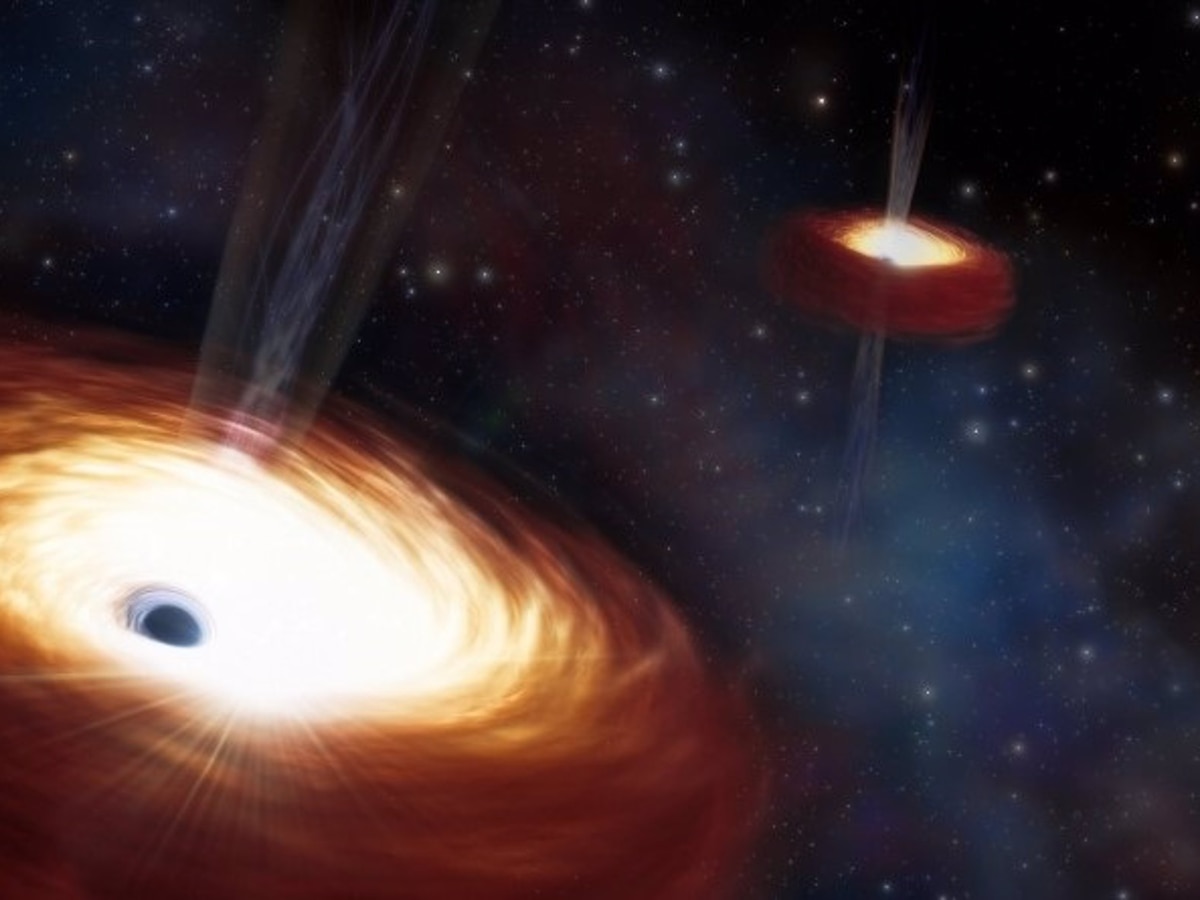

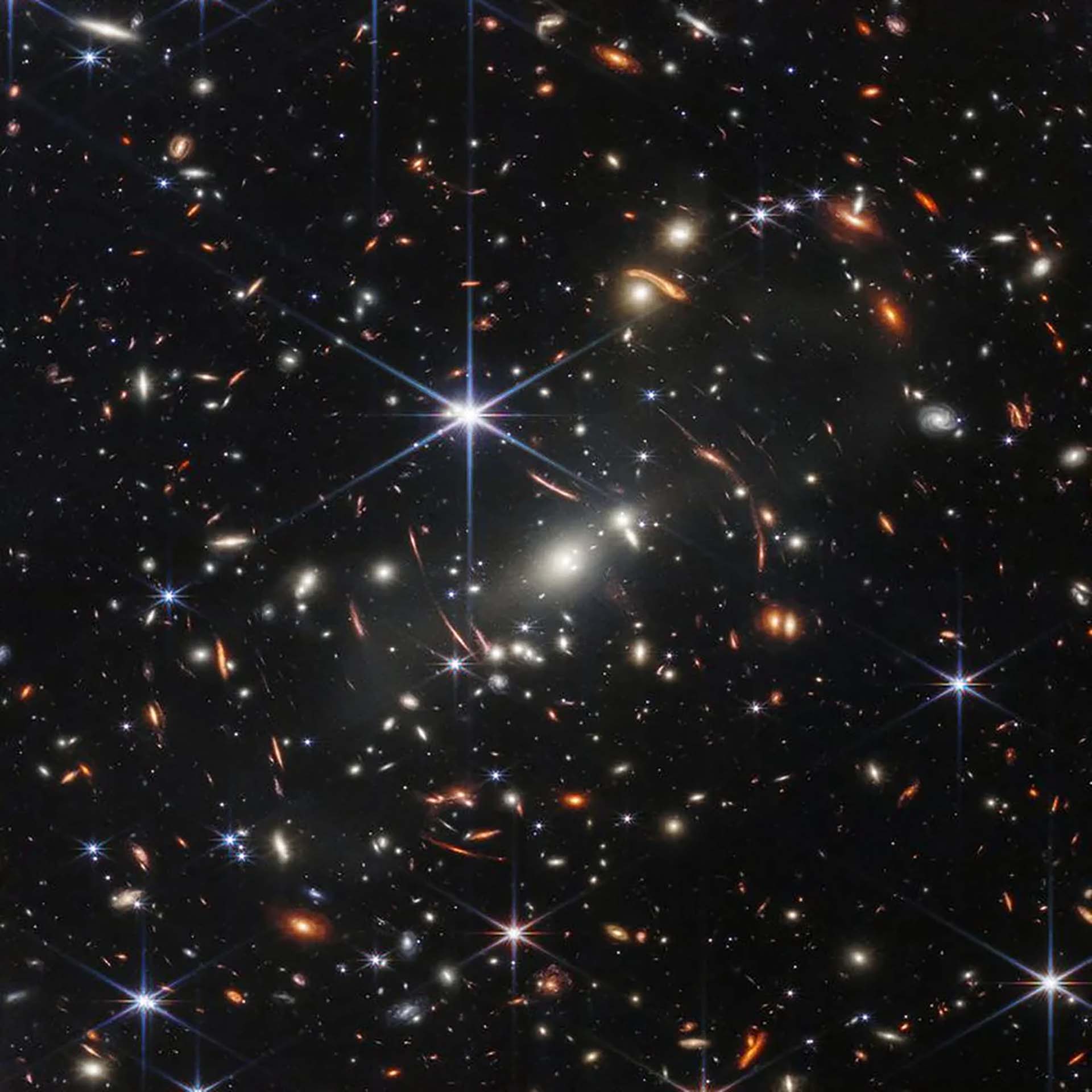

El James Webb, con su espejo de 6.

5 metros bañado en oro y su sensibilidad infrarroja capaz de detectar una vela encendida en la Luna, apuntó hacia Próxima B buscando señales químicas en la atmósfera.

Metano, vapor de agua, oxígeno… pistas sutiles de habitabilidad.

Pero lo que encontró estaba lejos de lo sutil.

En el hemisferio nocturno, el telescopio registró un resplandor organizado, consistente, extendido en patrones geométricos demasiado regulares para ser obra del azar.

No eran auroras.

No eran volcanes.

No eran reflejos estelares.

Eran estructuras de luz continua, con intensidades estables y distribuciones que recordaban a la electrificación humana: nodos brillantes, vías luminosas, regiones densas que parecían conglomerados urbanos.

Los científicos del instrumento MIRI revisaron los datos una y otra vez buscando errores de calibración.

Nada.

Las detecciones se repetían.

Lo imposible parecía confirmarse.

Y entonces ocurrió lo más extraño.

La comunicación con el telescopio se interrumpió abruptamente.

No un fallo gradual.

No ruido de fondo creciente.

Simplemente, un apagón.

Un corte perfecto.

Un silencio geométrico, casi quirúrgico.

Mientras los equipos en la Tierra trataban frenéticamente de recuperar la señal, comenzaron a surgir teorías igual de escalofriantes que fascinantes.

¿Había sufrido el telescopio una falla técnica justo después del hallazgo? ¿O Próxima B no era el único punto desde el que se estaba observando?

El eco de la paradoja de Fermi resonó con un tono nuevo: si hay civilizaciones ahí fuera, ¿quizá no quieren que las veamos?

El hallazgo alteró incluso las bases de la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Durante décadas se apostó por señales de radio.

Ahora, de pronto, la iluminación artificial —la misma que convierte a la Tierra en un faro nocturno visto desde la Estación Espacial— se convertía en un marcador inequívoco de tecnología.

Y si Próxima B mostraba algo así, significaba que las civilizaciones avanzadas podían habitar estrellas enanas rojas, las más abundantes de la galaxia.

La población potencial de vida inteligente se disparaba.

La distribución luminosa daba aún más pistas.

En lugar de concentrarse en costas o ríos, como ocurre en la Tierra, las luces en Próxima B aparecían agrupadas en zonas que parecían responder a necesidades radicalmente diferentes.

Su mundo probablemente está acoplado por marea: un lado perpetuamente abrasado por el día, el otro hundido en una noche eterna.

La civilización allí habría colonizado la oscuridad, construyendo refugios luminosos que mantienen la temperatura y protegen de la radiación extrema.

La luz no sería un lujo: sería supervivencia.

Un detalle intrigaba a los astrobiólogos: el brillo era constante.

Sin parpadeos.

Sin fluctuaciones.

Eso implica un dominio energético formidable, muy por encima del consumo variable de las ciudades terrestres.

Y si podían sostener semejante intensidad, también podrían haber desarrollado mecanismos avanzados de protección atmosférica, almacenamiento de energía o incluso ingeniería orbital.

Pero el verdadero impacto no era científico.

Era psicológico.

Si esas luces eran reales, significaban que no estábamos solos.

Y si el apagón del James Webb estaba conectado con ese hallazgo, significaba algo aún más inquietante: que tal vez la otra civilización ya nos había detectado a nosotros.

Nuestras emisiones de radio llevan más de un siglo viajando por el espacio; Próxima B estaría recibiéndolas ahora mismo.

Quizá no fuimos nosotros quienes los descubrimos primero.

Las implicaciones sociales estallaron como un meteorito.

Programas de astronomía vieron un aumento inmediato de postulaciones.

Instituciones religiosas convocaron consejos de emergencia.

Los mercados financieros comenzaron a moverse con la misma ansiedad que precede a los anuncios geopolíticos.

Gobiernos solicitaron informes clasificados para evaluar “la posibilidad de contacto no autorizado”.

Incluso los psicólogos advirtieron de un nuevo tipo de disonancia cognitiva: la “ansiedad cósmica”, un miedo visceral a la redefinición súbita de nuestra identidad como especie.

Mientras tanto, los ingenieros luchaban por restablecer contacto con el Webb.

Si el apagón era técnico, debía resolverse.

Si no lo era… entonces quién sabe qué significaba.

El telescopio está estacionado en L2, a millón y medio de kilómetros.

Ninguna misión tripulada puede llegar a él.

No hay forma de “ver” qué le pasó.

Sólo podemos esperar a que vuelva a hablar.

El hallazgo también reabre una pregunta peligrosa: si hay civilizaciones avanzadas cerca, ¿deberíamos intentar comunicarnos? Un mensaje enviado hoy tardaría cuatro años en llegar y una respuesta otros cuatro.

Pero los riesgos de malinterpretación son enormes.

¿Cómo presentar nuestros primeros saludos sin parecer una amenaza? ¿Cómo evitar que nuestra curiosidad sea vista como invasión?

La humanidad se enfrenta a su espejo más incómodo: descubrir vida inteligente no sólo nos dice quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros.

Y todo comenzó con un mapa de luces en un planeta perdido… y un telescopio que, al verlas, decidió —o fue obligado— a callar.