Imagina el universo no como un creador benevolente, sino como un gigantesco laboratorio químico que funciona de manera automática desde hace 13.

800 millones de años.

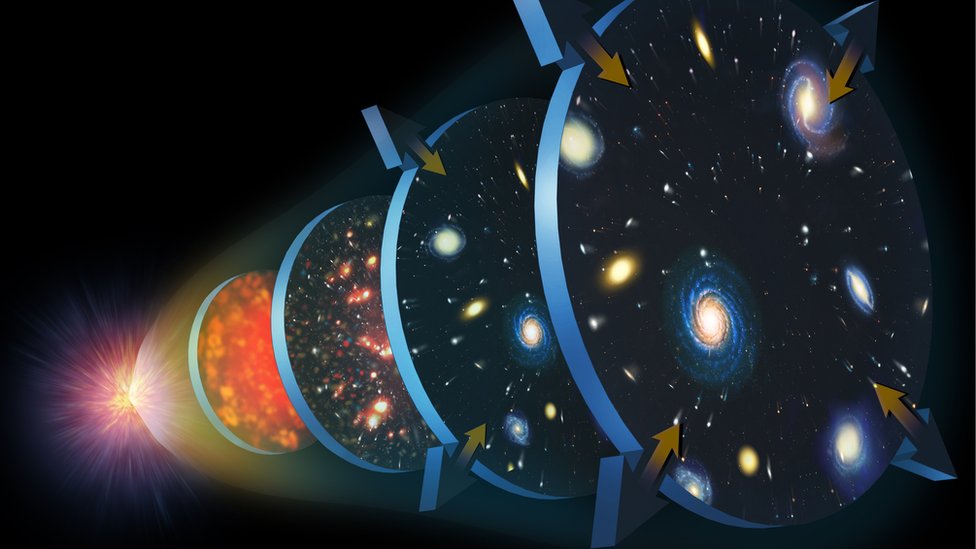

Tras el Big Bang, el cosmos comenzó a expandirse y enfriarse.

Se formaron los primeros átomos ligeros: hidrógeno y helio.

Más tarde, en el interior de las estrellas, nacieron elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno.

Cuando esas estrellas explotaron en supernovas, dispersaron esos ingredientes por el espacio.

Con los elementos adecuados, agua líquida y una fuente estable de energía como una estrella, la química compleja se vuelve posible.

Y cuando la química compleja dispone de miles de millones de años, la aparición de estructuras autorreplicantes deja de parecer un milagro y empieza a parecer una cuestión de probabilidad.

Desde esta perspectiva, la vida no es un objetivo, sino un resultado.

Una reacción especialmente sofisticada.

Como si sacudiéramos una caja llena de piezas durante una eternidad hasta que, por puro juego estadístico, algunas terminaran ensamblándose en sistemas capaces de copiarse a sí mismos.

A esos sistemas los llamamos organismos.

La idea es inquietante: la vida sería simplemente la ecuación química más compleja que el universo ha podido resolver bajo ciertas condiciones.

No porque “quisiera” hacerlo, sino porque las leyes de la física lo permiten.

Pero entonces surge la objeción clásica: las constantes físicas parecen ajustadas con una precisión extraordinaria.

Si la gravedad fuera ligeramente más fuerte o más débil, si la carga del electrón fuera distinta, si la expansión inicial del universo hubiera variado mínimamente, las estrellas no se formarían y la vida, tal como la conocemos, sería imposible.

Muchos ven en esto un propósito.

Sin embargo, el principio antrópico ofrece otra lectura.

Observamos un universo compatible con la vida porque, de no serlo, no estaríamos aquí para observar nada.

Es un filtro inevitable.

Como si despertaras en una habitación con oxígeno y temperatura adecuada y te preguntaras por qué estás justo allí.

La respuesta es brutalmente simple: solo en esa habitación podrías hacer la pregunta.

Si además consideramos la posibilidad del multiverso —una hipótesis explorada en algunos modelos cosmológicos e inflacionarios— el panorama se vuelve aún más frío.

Podrían existir innumerables universos con leyes ligeramente distintas.

La mayoría serían estériles.

Nosotros habitaríamos uno de los pocos donde las condiciones permiten estructuras complejas.

No porque fuéramos elegidos, sino porque en los demás no habría nadie para notar el fracaso.

Desde este ángulo, la vida no es el centro del cosmos.

Es una rareza estadística en un océano de posibilidades.

Algunos científicos han ido aún más lejos al analizar la vida desde la teoría de la información.

En esencia, un ser vivo es un sistema que almacena, copia y modifica información.

El ADN no es más que una molécula que contiene instrucciones para construirse a sí misma.

La evolución es el proceso que optimiza ese código para sobrevivir y replicarse en entornos cambiantes.

Visto así, la vida es un mecanismo extraordinariamente eficiente de almacenamiento y transmisión de datos.

Antes de que surgieran organismos, la información del universo —temperatura, composición química, radiación— simplemente “ocurría”.

Con la aparición del ADN, parte de esa información quedó codificada en sistemas capaces de conservarla y adaptarla.

Pero incluso esto no implica propósito.

Un cristal de cuarzo y un cerebro humano son, en última instancia, configuraciones de átomos obedeciendo las mismas leyes.

La diferencia es el grado de organización, no la intención cósmica detrás de ella.

Otra teoría fascinante es la panspermia, que sugiere que los ingredientes de la vida, o incluso microorganismos, pudieron llegar a la Tierra en cometas y meteoritos.

Si fuera así, la vida no sería un fenómeno exclusivo de nuestro planeta, sino un proceso que se dispersa allí donde encuentra condiciones favorables.

En ese escenario, la Tierra no sería el “hogar elegido”, sino un recipiente adecuado más.

La vida se parecería menos a un milagro y más a una semilla resistente que germina donde puede.

No habría diseño, solo propagación.

Y luego está una de las ideas más radicales desde el punto de vista físico: la vida como disipadora de energía.

La segunda ley de la termodinámica establece que el universo tiende hacia el aumento de la entropía, es decir, hacia la dispersión de energía y el desorden.

Curiosamente, algunos investigadores han propuesto que los sistemas autoorganizados, incluida la vida, surgen porque son formas eficaces de acelerar esa disipación.

Una planta absorbe energía solar concentrada y la transforma en procesos químicos y calor.

Los animales consumen energía almacenada y la convierten en movimiento y temperatura.

Los humanos extraemos combustibles fósiles y liberamos su energía en forma de calor y emisiones.

Desde este punto de vista, la vida no desafía la entropía; la acelera.

Seríamos, entonces, sofisticadas turbinas biológicas que ayudan al universo a distribuir energía más rápidamente.

No existimos para contemplar las estrellas, sino para quemar combustible de manera eficiente.

Si eso no fuera suficiente, aparece otra hipótesis desconcertante: la simulación.

La posibilidad de que nuestro universo sea un programa extremadamente complejo ejecutado en una realidad más fundamental.

En ese marco, la vida podría ser parte del objetivo del programa, una variable necesaria para recopilar datos o simular dinámicas sociales.

Aquí el universo físico sería solo el entorno.

La vida consciente, en cambio, sería el elemento funcional del experimento.

No el propósito del cosmos, sino del sistema que lo ejecuta.

Una idea especulativa, sí, pero discutida seriamente en círculos filosóficos y tecnológicos.

Y finalmente llegamos a la postura más desnuda de todas: el nihilismo cosmológico.

Tal vez no haya ningún propósito, ni técnico ni espiritual.

El universo no tiene metas porque no tiene mente.

Las galaxias no desean nada.

Las leyes físicas no buscan resultados.

Simplemente describen cómo se comporta la materia.

Nuestro impulso por preguntar “¿para qué?” podría ser solo una característica de nuestra conciencia evolucionada.

Una herramienta útil para sobrevivir en entornos complejos.

Pero el universo, en sí mismo, no formula preguntas ni espera respuestas.

Si mañana desapareciera toda forma de vida, las estrellas seguirían fusionando hidrógeno.

Los agujeros negros continuarían absorbiendo materia.

La expansión cósmica no se alteraría.

Nada en las ecuaciones fundamentales cambiaría.

Eso es lo verdaderamente inquietante.

No somos el eje de nada.

Somos una consecuencia.

Y, sin embargo, aquí está la paradoja: aunque el universo no necesite la vida, la vida es el único medio conocido por el cual el universo puede contemplarse a sí mismo.

Somos materia que ha alcanzado el punto de poder formular preguntas sobre su origen.

Tal vez el cosmos no nos necesite.

Pero nosotros necesitamos al cosmos para existir, para pensar, para sentir.

Y en ese delicado equilibrio entre insignificancia y asombro se encuentra nuestra verdadera posición.

No como el propósito del universo.

Sino como una de sus posibilidades más extraordinarias.