Extrajeron mil millones de toneladas de arena y la tierra respondió con furia: cómo rascacielos, dragas y autopistas encendieron una tormenta ecológica que devolvió al desierto su venganza —la historia de un progreso que se convirtió en trampa y la carrera desesperada por revertirla 🌪️

En la gran sala de máquinas del progreso moderno, la arena se volvió oro.

China, en su carrera por levantar ciudades, puentes y autopistas, necesitó una materia prima tan humilde como omnipresente.

No cualquier grano bastaba; los ingenieros exigían arena de río, áspera y adherente, la que hace concreto fuerte y ventanas posibles.

Así nació una industria sumergida: dragas gigantes excavando lechos, barcazas llenas como vagones de tren, y un flujo que, en pocos años, vació lagos y alivió ríos hasta su lamento.

El escenario más crudo fue el lago Poyang.

Lo que fue remanso, alimento y hogar para millones vio cómo su cuerpo se convertía en cantera.

Más de mil millones de toneladas arrancadas del lecho en pocos años: el agua que retrocede hasta el barro seco, bancos de pesca destruidos, aves migratorias que ya no encontraban sitio para posarse.

Las grullas siberianas, emblemas migratorios, perdieron su escala de descanso.

Los pescadores, que heredaron redes y costumbres, devolvieron anzuelos a manos vacías: la pesca colapsó, las comunidades quedaron al borde del abismo económico.

Y el lago, función natural de amortiguación de inundaciones, perdió capacidad; las crecidas se volvieron más peligrosas, las sequías más severas.

Fue la factura de un crecimiento que olvidó la resiliencia.

Pero la extracción no fue un gesto aislado, sino parte de una ecuación mayor.

Mientras que las dragas hundían la vida en los humedales, en la periferia la desertificación avanzaba como marea.

Lo que era frontera entre cultivo y arena se convirtió en franja de abandono: sobrepastoreo, deforestación, cultivos que agotaron el suelo y sequías que cambiaron patrones de lluvia.

El Gobi, el Taklamacán, la inmensa paleta de dunas y tierras rotas, comenzaron a empujar su estepa hacia el sur.

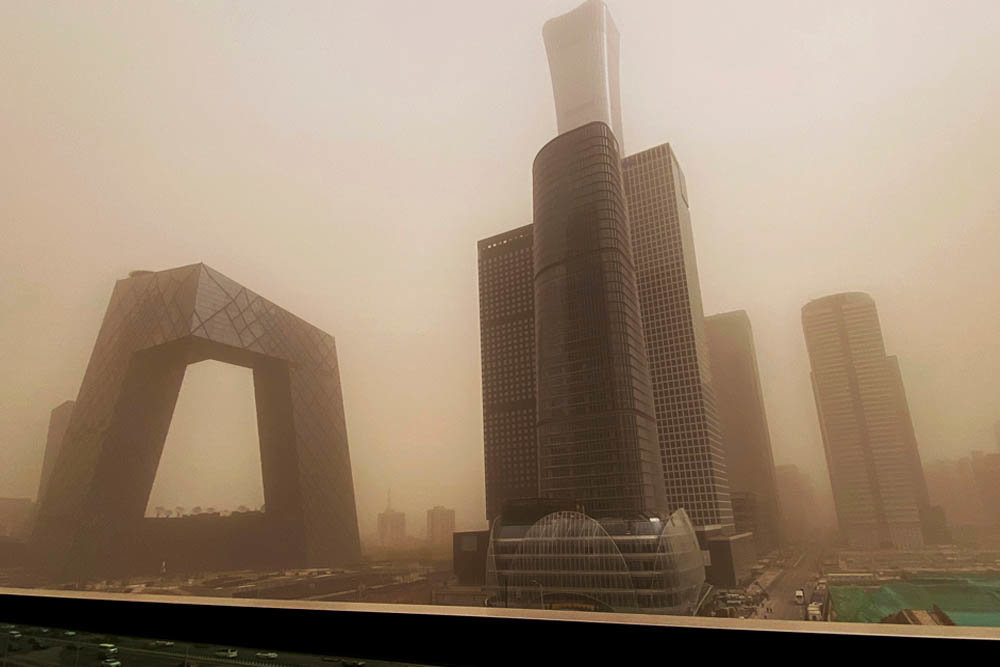

Las tormentas de arena regresaron con la furia de un viejo ejército, cubriendo autopistas, cerrando vuelos y volviendo a Pekín un cuadro sepia de edificios desvanecidos.

La respuesta estatal fue gigantesca: la Gran Muralla Verde, una promesa de verde que cruzó miles de kilómetros.

Millones de plantaciones, bolsas de riego, árboles cavadores de humedad; un Ejército Verde formado por soldados, estudiantes y campesinos que plantaron líneas y más líneas hasta convertir los bordes del desierto en franjas verdes desde el espacio.

Por un tiempo, los satélites aplaudieron: manchas de esperanza en un océano de ocre.

La reforestación pareció un milagro posible.

Pero el milagro tenía una grieta: la elección del remedio.

Monocultivos de crecimiento rápido sustituyeron a bosques mixtos porque la urgencia exigía resultados visibles.

Saxaul, álamos y sauces se convirtieron en el esqueleto de una muralla verde que, a ojos humanos, parecía impenetrable.

Bajo la tierra, sin embargo, la deuda de agua aumentaba: regadíos por goteo, bombeos subterráneos, extracción de acuíferos que no se reponían con la rapidez con que se drenaban.

Lo que se plantó con heroísmo fue sostenido por una base frágil.

En muchos puntos, las raíces llegaron a aguas fósiles que tardan siglos en renovarse.

Como era previsible, los pozos cayeron, los árboles se secaron y la marea de dunas retomó terreno donde antes los brotes verdes parecían eternos.

El Taclamacán, el desierto que parecía invencible, fue escenario de otro experimento audaz: carreteras, ferrocarriles, plantas solares.

La ingeniería desafió la arena, creando corredores de metal y cristal en medio del mar de dunas.

Se tendieron vías que durmieron al viento, autopistas sembradas con ribetes de vegetación irrigada, estaciones de mantenimiento aisladas como islas humanas.

Las granjas solares crecieron como constelaciones, ofreciendo energía y empleo.

Sí, hubo victorias: trenes que cortaron distancias imposibles, paneles que convirtieron luz en electricidad en regiones antes inútiles.

Pero cada obra fue un arañazo en el ecosistema: nuevos flujos de viento, dunas que cambiaron su danza, especies desplazadas y acuíferos que cedieron.

La paradoja se cerró en una imagen: ciudades alimentadas por recursos arrancados a la tierra que las rodea; paisajes verdes que sobrevivían por bombeos y sistemas inteligentes; lagos que se convertían en fantasmas en ciertos años y en estanques rabiosos en otros.

La naturaleza respondió con un aprendizaje brutal: cuando los ríos se adelgazan, el mar de arena avanza; cuando los lagos se hunden, la lluvia pierde su amiga para ser absorbida; cuando los bosques son monocultivos, basta una plaga, una ola de calor o una sequía para devolver la escena al ocre.

Hoy, China no reniega del progreso, pero sí ha comenzado a repensarlo.

El mensaje ha sido doble: tecnificar la conservación, usar satélites, drones e inteligencia artificial para regular riego y extracción; y rehacer estrategias, priorizando biodiversidad sobre imagen.

La Gran Muralla Verde se reformula con especies mixtas; los proyectos de extracción se enfrentan a regulaciones más estrictas; el desarrollo se combina ahora con análisis de sostenibilidad que ocupan más espacio en las oficinas y menos en las prensas del concreto.

La lección no es solo china: es humana.

Las ciudades que se alzan sobre millones de toneladas de arena son monumentos a la ambición, pero también advertencias.

La naturaleza responde no con moral, sino con dinamismo: reajusta cauces, levanta dunas y redefine fronteras.

Quitar arena del suelo es mecanizar el tiempo: cada palada cambia la ecuación hídrica y ecológica por décadas.

Repararla exige paciencia, ciencia y la humildad de reconocer que el progreso que no respeta límites es, a la larga, progreso que se vuelve contra su creador.

¿Fue todo un error o una curva de aprendizaje histórica? La respuesta sigue enterrada en los llanos secos y en los bosques que luchan por sobrevivir.

Lo cierto es que, cuando el viento levanta la arena, la factura llega con factura y la naturaleza cobra en voz alta.