Jerusalén estaba al borde del estallido.

Era Pascua, la fiesta que celebraba la liberación de Israel de Egipto, y la ciudad rebosaba de peregrinos.

La ironía era cruel: el pueblo celebraba la libertad mientras vivía bajo la ocupación romana.

Por eso Poncio Pilato, prefecto de Judea, había dejado su cómoda residencia costera en Cesarea para instalarse en la ciudad.

Su misión era simple y brutal: evitar cualquier chispa de rebelión.

Fue en ese contexto cuando los líderes religiosos llevaron ante él a Jesús de Nazaret.

Pilato lo interrogó y llegó rápidamente a una conclusión incómoda: aquel hombre no era una amenaza política.

No encabezaba ejércitos ni incitaba a la insurrección.

Hablaba de un reino, sí, pero no de este mundo.

Pilato sabía que Jesús era inocente, e intentó liberarlo.

Pero la presión aumentó hasta el punto de no retorno cuando le lanzaron la advertencia final: “Si sueltas a este, no eres amigo del César”.

Pilato cedió, pero no sin ira.

Y fue esa ira la que lo llevó a cometer lo que él creyó una burla magistral.

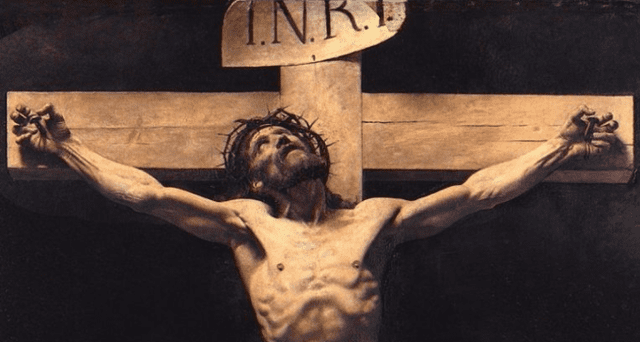

Toda crucifixión romana incluía un títulus, una placa que anunciaba el crimen del condenado.

Normalmente decía “ladrón” o “sedicioso”.

Pilato ordenó algo distinto: “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos”.

En latín: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.

INRI.

Para él era una humillación pública.

Un rey derrotado, sangrante, coronado de espinas.

Una forma de burlarse de los líderes religiosos que lo habían forzado a condenar a un inocente.

Pero Pilato cometió un “error” que cambiaría la historia: ordenó que la inscripción fuera escrita en tres idiomas.

Latín, la lengua del poder político y militar de Roma.

Griego, la lengua de la cultura, el comercio y la filosofía del mundo mediterráneo.

Hebreo, la lengua sagrada de las Escrituras y los profetas.

Sin saberlo, Pilato proclamó la realeza de Jesús a las tres grandes esferas del poder humano: política, cultura y religión.

A Roma, a Grecia y a Israel.

A todo el mundo conocido.

Los evangelios relatan que los líderes religiosos quedaron horrorizados.

No querían que dijera “el rey de los judíos”, sino “este dijo: yo soy el rey de los judíos”.

Una diferencia mínima en palabras, pero abismal en significado.

Una cosa era una acusación; la otra, una proclamación.

Y aquí sucede algo desconcertante.

El mismo Pilato que había cedido en todo durante el juicio, se mantuvo inflexible.

“Lo que he escrito, escrito está”.

No hubo negociación.

No hubo corrección.

La inscripción permaneció.

Desde la fe, este momento revela algo profundo: Dios utilizando incluso la terquedad y el orgullo humano para cumplir su propósito.

Pilato pensaba que estaba humillando.

En realidad, estaba anunciando.

Aquello no fue solo una ejecución, fue una coronación.

Jesús tuvo un trono: la cruz.

Tuvo una corona: de espinas, símbolo de la maldición del pecado.

Tuvo un cetro: la caña con la que fue golpeado.

Tuvo un manto: el púrpura de burla que vestía realeza.

Y tuvo un título real proclamado ante el mundo entero.

Incluso tuvo súbditos.

A su lado, un criminal agonizante reconoció algo que los poderosos no vieron.

“Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.

Y Jesús, desde su trono de madera, respondió como rey: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Los profetas habían hablado siglos antes.

Isaías anunció que el Mesías sería contado entre los transgresores.

David escribió que todas las naciones volverían su mirada al Señor.

Y allí, en la cruz, esas profecías se cumplían letra por letra… incluso a través de un gobernador romano pagano.

INRI no es solo una abreviatura.

Es una proclamación eterna.

Cuatro letras que el poder no pudo borrar.

Una verdad que sobrevivió al imperio, al tiempo y al olvido.

Cada vez que alguien ve esas letras, se repite el anuncio que Pilato nunca entendió del todo: el Rey fue levantado, y desde la cruz atrajo a todos hacia sí.