Cuando Mel Gibson contactó a Jim Caviezel en 2002, el actor estaba en pleno ascenso.

Venía de trabajar con grandes nombres, tenía el respaldo de los estudios y un futuro cómodo asegurado.

Interpretar a Jesús no era un paso lógico, era un riesgo casi suicida para su carrera.

Gibson no se lo ocultó.

Le advirtió que sería ridiculizado, atacado y posiblemente expulsado del sistema de Hollywood.

Pero también le dijo algo más inquietante: que nunca volvería a ser el mismo.

Caviezel tenía 33 años, la misma edad de Cristo en la crucifixión.

Sus iniciales eran JC.

Coincidencias que, lejos de tranquilizarlo, parecían empujarlo hacia una decisión que no podía explicar racionalmente.

Aceptó.

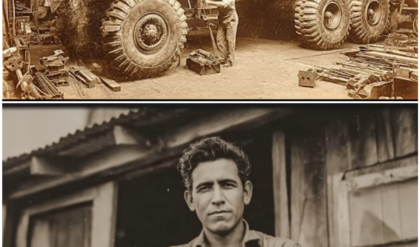

Y desde ese momento, comenzó un proceso que fue mucho más allá de cualquier método de actuación conocido.

La preparación no fue solo técnica.

Caviezel se sumergió en los evangelios, ayunó, rezó durante horas y se aisló del mundo.

Personas cercanas notaron cambios inquietantes: hablaba menos, su mirada se volvió más profunda y su presencia generaba un silencio incómodo.

Algo estaba ocurriendo antes incluso de que las cámaras empezaran a rodar.

En Matera, Italia, el ambiente del set cambió por completo.

Mientras otros actores descansaban entre tomas, Caviezel permanecía de rodillas, rezando en silencio.

Algunos miembros del equipo confesaron años después que sentían una extraña sensación al estar cerca de él, como si la frontera entre el personaje y la persona se estuviera desdibujando peligrosamente.

Las escenas de flagelación marcaron un punto de no retorno.

Un látigo lo golpeó con fuerza real, abriendo una herida de más de 30 centímetros en su espalda.

El grito que se escucha en la película no fue actuación.

Fue dolor auténtico.

Aun así, Caviezel se negó a detener el rodaje.

Insistió en continuar, convencido de que debía seguir adelante.

Luego vino el momento más impactante.

Durante la escena de la crucifixión, bajo temperaturas extremas, un rayo cayó directamente sobre él.

El equipo quedó paralizado.

Caviezel se mordió la lengua, perdió momentáneamente la conciencia y muchos pensaron que había muerto.

Sobrevivió.

Más tarde diría que sintió como si estuviera siendo probado, como si algo le preguntara si estaba dispuesto a llegar hasta el final.

No fue el único episodio.

Sufrió hipotermia severa, colapsos físicos y un desgaste extremo.

Pero lo más perturbador no fue el sufrimiento visible, sino lo que comenzó a suceder en los momentos de silencio.

Testigos relataron verlo entrar en estados de trance, hablar en arameo cuando creía estar solo y permanecer inmóvil, con la mirada perdida, como si escuchara algo que nadie más podía oír.

Su cuerpo también parecía comportarse de forma inexplicable.

Heridas que deberían tardar semanas en sanar mostraban una recuperación acelerada.

Médicos del equipo documentaron estos casos sin encontrar explicación clínica.

Fotografías tomadas al atardecer mostraban halos de luz alrededor de su cabeza, imágenes que nunca fueron divulgadas oficialmente.

Cuando el rodaje terminó, todos esperaban que Caviezel “saliera del personaje”.

Nunca ocurrió.

Volvió a casa distinto.

Más silencioso, más introspectivo, cargando una tristeza profunda que ni su esposa lograba comprender del todo.

En entrevistas posteriores, a veces no respondía cuando lo llamaban por su nombre.

En una ocasión llegó a decir: “A veces olvido quién soy ahora”.

Semanas después, comenzaron a aparecer heridas en las palmas de sus manos y muñecas, exactamente donde habrían estado los clavos de la crucifixión.

Los médicos no encontraron causa.

Las lesiones aparecían y sangraban, especialmente los viernes.

Nunca hubo diagnóstico concluyente.

La transformación también se reflejó en sus decisiones de vida.

Caviezel y su esposa adoptaron tres niños con necesidades especiales.

Para él, era imposible volver a una vida cómoda después de haber encarnado el sacrificio total.

Su carrera se volvió irregular, fue etiquetado como problemático, demasiado religioso, difícil de manejar.

Hollywood, poco a poco, le dio la espalda.

Lejos de desaparecer, su vida espiritual se intensificó.

Comenzó a hablar en conferencias, no sobre éxito, sino sobre sufrimiento, cruz y muerte del ego.

Sus palabras provocaban silencios profundos y lágrimas.

Muchos sentían que no hablaba solo como actor, sino como alguien marcado por una experiencia que no se puede deshacer.

Años después, durante un viaje a Getsemaní, Caviezel colapsó emocionalmente.

Cayó de rodillas bajo un olivo antiguo y lloró de manera incontenible.

Quienes estaban con él dijeron que parecía cargar un peso invisible, como si el pasado y el presente se hubieran superpuesto por un instante.

Hoy, Caviezel vive con una disciplina espiritual estricta.

Oración diaria, ayuno, misa, silencio.

No romantiza lo que vivió.

Habla de noches oscuras, de dudas, de sentirse abandonado.

Pero también afirma, sin titubeos, que volvería a decir sí.

Para él, interpretar a Jesús no fue un papel: fue un renacimiento.

Su historia deja una pregunta incómoda flotando en el aire.

Si la transformación radical es real, si no es solo metáfora, ¿por qué tan pocos están dispuestos a pagar el precio? La vida de Jim Caviezel no ofrece respuestas fáciles, pero sí un testimonio inquietante: a veces, cuando alguien se entrega por completo, ya no vuelve a pertenecer solo a este mundo.

Y quizás por eso, más de veinte años después, su mirada sigue diciendo lo mismo: algo ocurrió… y jamás terminó.