💔 ¡Murió solo, sin escándalos ni altar! La desgarradora historia del hombre que formó una dinastía y fue enterrado en el olvido

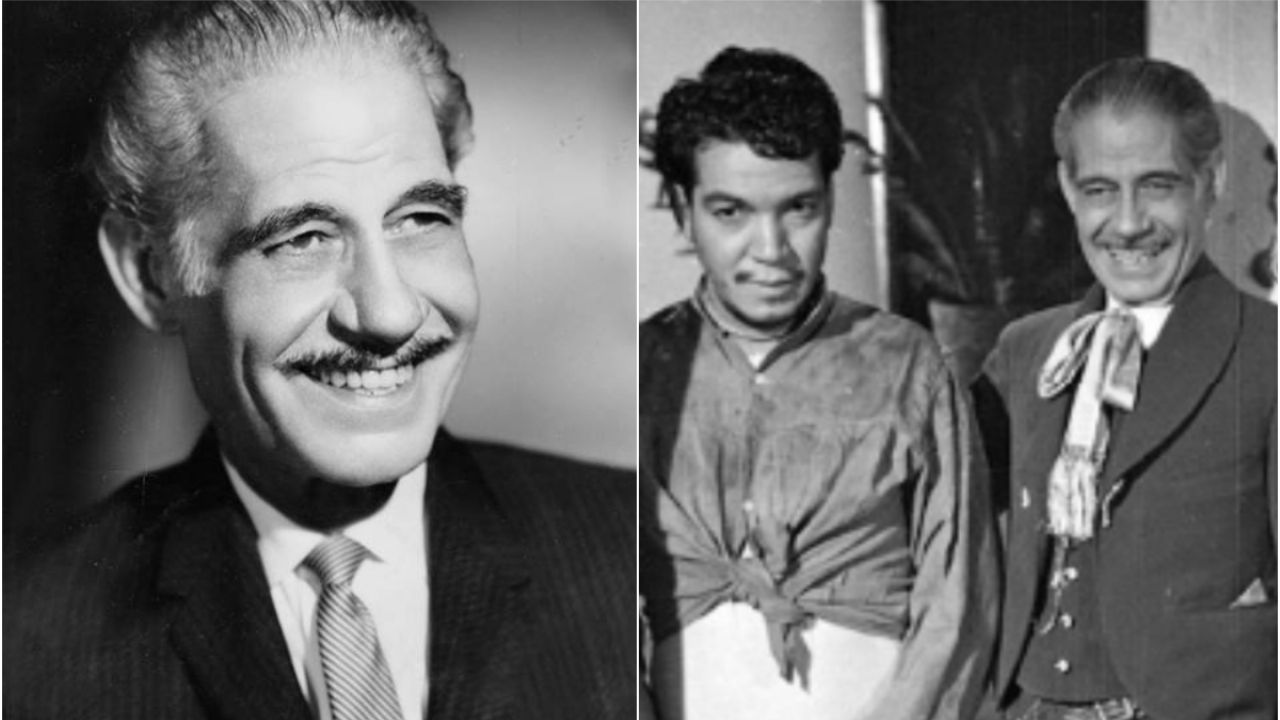

Andrés Soler nació como Andrés Díaz Pavía, en 1898, en Saltillo, Coahuila, y su destino parecía ya escrito entre telones, polvo de camerinos y parlamentos memorizados antes de poder leer.

Su familia, los Soler, no era solo numerosa, era legendaria.

Hijos de actores, criados sobre escenarios ambulantes, cinco de los hermanos se convertirían en íconos de la actuación en México.

Pero entre todos, Andrés fue el más enigmático.

Debutó tarde, a los 37 años, cuando la mayoría ya está pensando en retirarse.

Pero para él, el cine apenas comenzaba.

Y aunque tuvo sus protagónicos, pronto descubrió que su poder estaba en el segundo plano.

No necesitaba el foco principal para hacerse sentir.

Le bastaba una frase, una mirada o una ceja levantada para dejar huella.

Durante la Época de Oro del cine mexicano, cuando Pedro Infante, Jorge Negrete y Cantinflas dominaban las marquesinas, Andrés estaba ahí, sosteniendo historias, enriqueciendo tramas, haciendo brillar escenas

que sin él habrían pasado sin pena ni gloria.

Participó en cintas como Tizoc, La oveja negra, Los tres alegres compadres, No desearás la mujer de tu hijo, y fue dirigido hasta por Luis Buñuel.

En todas, su talento fue como ese hilo invisible que da estructura sin llamar la atención.

Rodó hasta 15 películas en un solo año, un ritmo inhumano que enfrentó con disciplina militar.

Nunca llegaba tarde.

Nunca olvidaba un parlamento.

Y nunca se quejaba, aunque el papel fuera breve.

Para él, la actuación era una misión, no una vitrina de egos.

Pero su vida personal era otro mundo.

Andrés nunca se casó, lo que, en una época como la suya, era poco menos que una anomalía.

Algunos lo atribuían a su carácter indomable.

Otros susurraban cosas que, en ese tiempo, no se podían decir en voz alta.

Se le relacionó con actrices como Magda Guzmán y Evangelina Elizondo, pero jamás confirmó nada.

Era un hombre hermético, reservado, que prefería los elefantes de cerámica —de los cuales tenía más de 2,000— antes que los titulares de farándula.

Su hija adoptiva, Gloria Jordán, fue quizás el único vínculo familiar profundo que tuvo.

No vivieron juntos ni fueron la clásica imagen de padre e hija, pero él se aseguró de que nunca le faltara nada.

Fue un padre a su manera, quizás torpe, pero genuino.

Y cuando no estaba actuando, Andrés se dedicaba a formar nuevas generaciones.

Fundó junto a sus hermanos el Instituto Andrés Soler, una academia que hoy sigue formando actores.

Pero su mayor legado allí fue su filosofía: “No busques el aplauso, busca la verdad en cada personaje”.

Fue también activista gremial.

Luchó por mejores condiciones para los actores, ayudó a fundar la Casa del Actor y trabajó codo a codo con figuras como Jorge Negrete y Cantinflas para dignificar la profesión.

A pesar de su enorme trayectoria, nunca ganó un premio Ariel, aunque fue nominado varias veces.

No parecía importarle.

Lo que sí le importaba era ser recordado por su trabajo, no por sus escándalos.

Por eso, cuando alguien le preguntaba por qué no se había casado, respondía con una sonrisa ladeada y su frase habitual: “El matrimonio es para los que no tienen nada que hacer.

Yo tengo demasiadas cosas pendientes.”

Ese misterio que lo rodeaba se volvió parte de su leyenda.

¿Era simplemente un solitario? ¿O había algo más detrás de ese rechazo a la vida convencional? Nunca lo sabremos.

Y quizás él quiso que fuera así.

El 24 de julio de 1969, Andrés se despertó como cualquier otro día, desayunó en su casa de la colonia Narvarte y poco después se desvaneció.

Sufrió una trombosis cerebral.

Entró en coma y nunca volvió a despertar.

Murió dos días después, a los 70 años.

Irónicamente, ese día tenía llamado para grabar con Capulina.

El cine lo esperaba… pero él ya se había ido.

Su sepelio fue multitudinario.

Actores, alumnos, directores y amigos se congregaron para despedirlo.

Sus hermanos cargaron el ataúd, el público lo lloró, pero con los años, su tumba fue quedando vacía, desatendida.

Porque a veces, la historia olvida a los que nunca gritaron, a los que hicieron todo bien pero no vendieron escándalos.

La lápida de Andrés Soler, en el Panteón Jardín, es un recordatorio triste de cómo la memoria cultural puede ser ingrata.

Y sin embargo, sus películas siguen ahí.

Su voz sigue resonando.

Su estilo sigue siendo escuela.

No fue galán, no fue héroe.

Fue mejor: fue el alma discreta de todo un cine.

Hoy, cuando revisamos su legado, entendemos que Andrés Soler no necesita una tumba llena de flores para ser eterno.

Lo es porque fue auténtico.

Porque actuó con el corazón.

Porque vivió sin pedir permiso.

Fue un hombre de silencio.

Un actor de fondo.

Pero su legado, sin duda, está al frente de la historia del cine mexicano.

Y aunque su tumba esté callada, su arte aún grita con fuerza en cada escena que tocó.