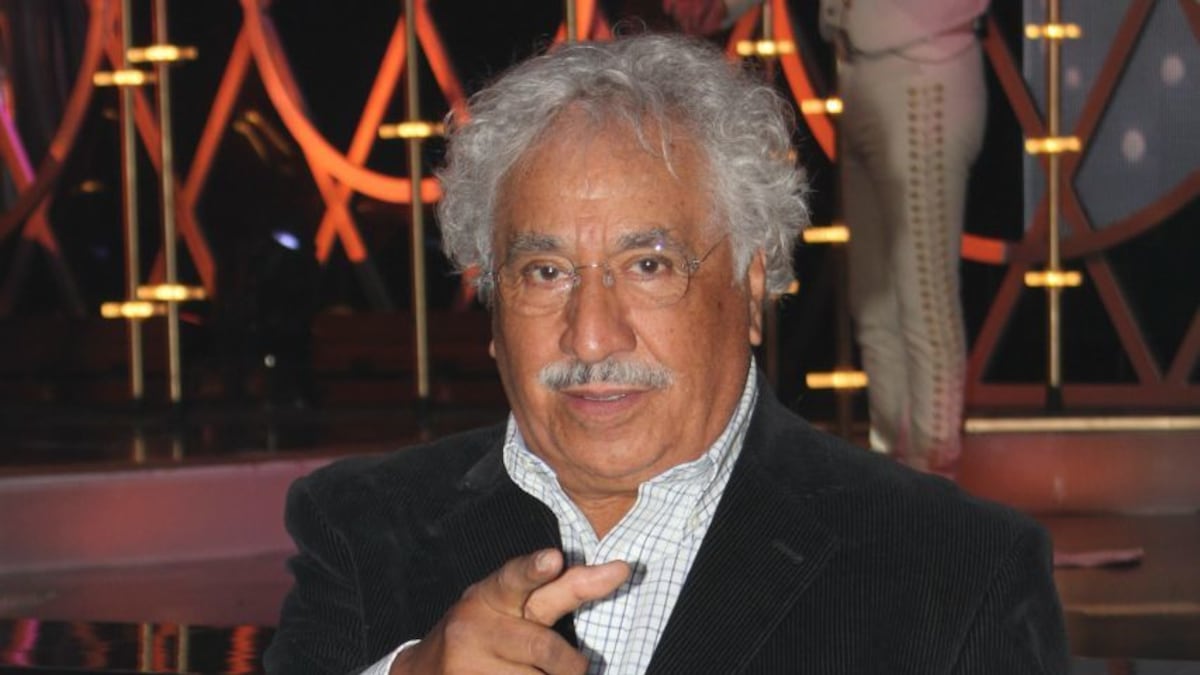

Rafael Inclán nació en 1941 dentro de una familia donde el arte no era un lujo, sino una forma de sobrevivir.

Su padre, conocido como El Kilómetro, fue un bailarín de tap y comediante excéntrico que brilló en las carpas mexicanas.

Desde niño, Rafael observó cómo el escenario podía ser refugio y condena al mismo tiempo.

La risa alimentaba, pero nunca aseguraba el mañana.

La infancia de Inclán estuvo lejos de ser idílica.

Sus padres se separaron y él fue llevado a Guadalajara, donde su padre abrió una carnicería llamada La Higiénica.

Rafael se despertaba a las cinco de la mañana para limpiar el local, cortar carne y aprender el oficio.

Más tarde bromeaba diciendo que aprendió a bailar sobre la tarima de madera detrás del mostrador, improvisando pasos mientras atendía clientes.

Aquella rutina dura forjó una disciplina temprana que marcaría toda su vida.

El arte seguía presente.

Su madre, Gloria Alicia, cantaba y actuaba, y además trabajaba como apuntadora en teatro, salvando funciones con una voz suave desde las sombras.

Sus hermanas gemelas también cantaban.

Y sobre todos ellos se alzaba una figura legendaria: Miguel Inclán, villano icónico del cine mexicano de oro.

Cuando Miguel tenía dinero, regresaba a las carpas y reunía a toda la familia.

Para Rafael niño, aquello era fascinante: fama, generosidad, aplausos… y también caos.

Eligió el apellido Inclán como nombre artístico porque cargaba historia.

Su apellido real, Jiménez, le parecía demasiado común.

Así comenzó a forjar su identidad.

No fue fácil.

Sus primeros trabajos fueron humildes, casi invisibles.

Fue mesero en compañías teatrales, cargó maletas, barrió carpas y aceptó cualquier oportunidad que lo acercara al escenario.

Su gran maestro fue Luis G.

Basurto, quien al principio dudó en darle una oportunidad.

Rafael acababa de casarse y su madre temía que entrara a un mundo inestable.

Pero insistió.

Aceptó trabajos mínimos con tal de subir al escenario.

Poco a poco, el público comenzó a reír más con él que con los veteranos.

Su tiempo cómico, natural y nervioso, empezaba a brillar.

Durante años vivió al día.

Sin formación actoral formal, solo instinto.

Aceptaba trabajos sin saber exactamente qué debía hacer.

Animador, actor, comediante, lo que fuera.

Su vida personal se resintió.

Se casó joven, viajó sin parar y se perdió gran parte de la infancia de su primer hijo.

Años después lo admitiría sin excusas: fue irresponsable, pobre, desorientado.

El cine llegó casi por accidente.

Entró al mundo de las ficheras cuando otros fallaron.

Un actor llegó ebrio a un rodaje y Rafael fue llamado de emergencia.

“El alcoholismo me salvó”, bromeaba.

Su primer día fue un desastre: actuó como si estuviera en teatro, exagerado, fuera de ritmo.

Juró no volver al cine.

Pero regresó.

Y triunfó.

Su personaje irreverente, desinhibido y filoso fue amado por el público.

La gente lo reconocía en la calle.

Trabajó con Luis de Alba, Alfonso Sayas, el Loco Valdés, el Caballo Rojas y muchos más.

Sin embargo, nunca se creyó estrella.

Se veía como un trabajador del foro, alguien que cobraba por función, no por legado.

El dinero nunca se quedó.

Llegaba y se iba.

Mal administrador, distraído, viviendo al ritmo del trabajo.

Nunca construyó una fortuna.

Nunca pensó en el retiro.

“La jubilación no existe para un actor”, decía.

“Las producciones pueden retirarte, pero yo no sé hacer otra cosa”.

En el plano personal, vivió culpas profundas.

Una de las escenas más íntimas de su vida ocurrió cuando su hijo Joel le confesó que pensaba desaparecer y que creía ser gay.

Rafael no dudó.

Lo abrazó.

Le dijo que lo amaba.

Que nada cambiaba.

Ese momento se convirtió en uno de los mayores orgullos de su vida.

Más tarde viajaron juntos por Europa, reconstruyendo una relación marcada por la ausencia.

La salud también le pasó factura.

Sufrió una cirugía de corazón abierto.

Las cicatrices le recordaron lo frágil que es todo.

Aun así, siguió trabajando.

Teatro, televisión, cine.

Incluso ganó un premio Ariel.

Pero el dinero seguía sin quedarse.

Hoy, a sus 84 años, Rafael Inclán admite lo que muchos artistas callan: no tiene ahorros, no tiene estabilidad y depende del trabajo diario para sobrevivir.

Confiesa haber desperdiciado dinero en su juventud, confiado en que el trabajo nunca faltaría.

Ahora, se aferra a la esperanza de nuevas oportunidades en 2025.

Su ancla emocional es Paola Labat, su esposa, mucho más joven que él, y su hijo menor, Bruno, quien le dio un nuevo propósito.

“Espero durar mucho tiempo por él”, dice.

Piensa en la muerte, claro que sí, pero la empuja con humor.

Se regaña frente al espejo.

Se obliga a seguir.

Rafael Inclán no tuvo un final de cuento.

Tuvo una vida real.

Llena de risas, errores, aplausos y vacíos.

Y quizá ahí reside su verdad más cruda: hizo reír a todo un país… pero nunca aprendió a protegerse a sí mismo.