La Última Cena fue pintada entre 1495 y 1498 en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, en Milán.

El encargo provino del duque Ludovico Sforza, quien deseaba una obra que reflejara tanto devoción como poder.

El lugar no era casual.

Allí comían los monjes, allí se recibían invitados ilustres y allí el arte debía dialogar con la vida cotidiana.

Leonardo concibió la escena de tal forma que la mesa pintada prolongara la mesa real del comedor, borrando la frontera entre la imagen y el espectador.

Desde el inicio, la obra fue una ruptura.

Leonardo rechazó el fresco tradicional y optó por una técnica experimental sobre muro seco, aplicando óleo y temple en capas lentas.

Esto le permitió modelar rostros con una suavidad inédita, capturar emociones humanas reales y corregir gestos una y otra vez.

Pero ese mismo método selló el destino frágil del mural.

La pintura comenzó a deteriorarse pocas décadas después de ser terminada.

Siglos de humedad, humo, polvo y restauraciones agresivas deformaron la obra.

Manos toscas repintaron rostros, barnices amarillentos oscurecieron colores y detalles esenciales quedaron ocultos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, bombas cayeron cerca del convento.

El mural sobrevivió por centímetros.

Finalmente, entre 1978 y 1999, una restauración científica monumental liderada por Pinin Brambilla Barcilon eliminó capas añadidas y reveló, con precisión quirúrgica, lo que aún quedaba de la mano original de Leonardo.

Esa restauración permitió algo crucial: estudiar la obra con tecnología avanzada.

Infrarrojos, rayos X, análisis químicos y fotografía multiespectral mostraron los dibujos subyacentes, las correcciones del maestro y las líneas invisibles que estructuran la composición.

Lo que apareció no fue caos, sino intención absoluta.

Jesús ocupa el centro exacto de la escena, inmóvil y sereno, mientras el caos emocional se despliega a su alrededor.

Leonardo dividió a los doce apóstoles en cuatro grupos de tres, cada uno reaccionando de manera distinta al anuncio de la traición.

Manos abiertas, puños cerrados, dedos que señalan, cuchillos ocultos.

Nada es decorativo.

Todo comunica.

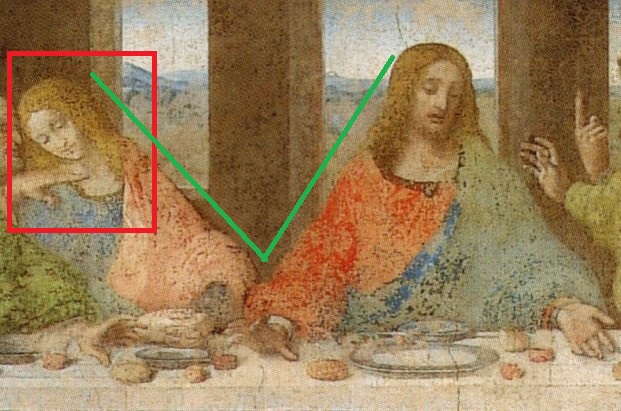

Durante décadas, un debate persistente giró en torno a la figura sentada a la derecha de Jesús.

Sus rasgos suaves y juveniles llevaron a algunos a afirmar que no era Juan, sino María Magdalena.

La teoría fue popularizada por la ficción moderna, pero los historiadores del arte siempre ofrecieron una explicación sólida: Leonardo representaba a los hombres jóvenes con rasgos andróginos, algo visible en múltiples obras suyas.

Las copias realizadas por su taller confirman que esa figura fue concebida como Juan desde el inicio.

Y entonces llegó la inteligencia artificial.

Un equipo de investigadores alimentó un sistema de aprendizaje automático con imágenes de altísima resolución, escaneos infrarrojos, mapas de pigmentos y comparaciones con otras obras de Leonardo.

La IA no buscaba símbolos místicos, sino patrones repetidos, correcciones intencionadas y coherencia estructural.

El resultado fue inquietante.

La IA detectó un eje visual continuo que atraviesa tres puntos clave: la mandíbula de Juan, el rostro de Jesús y la mano cercana a Judas.

Ese eje aparece en las capas más antiguas del pigmento, lo que confirma que fue parte del diseño original, no una deformación posterior.

Leonardo dibujó, corrigió y reforzó esa línea una y otra vez.

No es un error.

Es una guía.

Ese eje conduce la mirada del espectador desde la duda, pasa por la traición y se detiene en la calma absoluta de Cristo.

Es un recorrido teológico visual.

La humanidad confundida, el pecado que traiciona y, en el centro, el Salvador que acepta su destino.

Incluso la luz que entra por las ventanas detrás de Jesús refuerza este camino, enmarcando su cabeza como si el cielo mismo lo señalara.

La inteligencia artificial también comparó las proporciones faciales de los discípulos con modelos conocidos del taller de Leonardo.

Los resultados confirmaron que la ambigüedad en algunos rasgos fue deliberada, una forma de representar juventud, vulnerabilidad y humanidad, no de ocultar identidades secretas.

Leonardo no escondió una conspiración carnal, sino una verdad espiritual.

Y ahí está lo verdaderamente perturbador.

Después de quinientos años, la tecnología no reveló un escándalo, sino algo más incómodo: que todo en la obra apunta a Cristo.

Que cada línea, cada gesto y cada corrección fueron pensados para llevarnos al centro del mensaje cristiano.

La traición no eclipsa al sacrificio.

El caos no vence a la paz.

El eje invisible no conduce al misterio humano, sino al misterio divino.

La Última Cena no es un acertijo para iniciados ni un código herético.

Es una declaración silenciosa.

Leonardo, el hombre que diseccionó cuerpos y estudió el cosmos, utilizó todo su conocimiento para dirigirnos a un solo punto.

Y aunque hoy la inteligencia artificial puede rastrear pigmentos y geometrías, hay algo que ninguna máquina puede descifrar: el amor consciente de Cristo, que sabiendo que sería traicionado, partió el pan y ofreció su vida.

Ese es el verdadero mensaje oculto.

Y tal vez, por eso, sigue incomodando tanto.